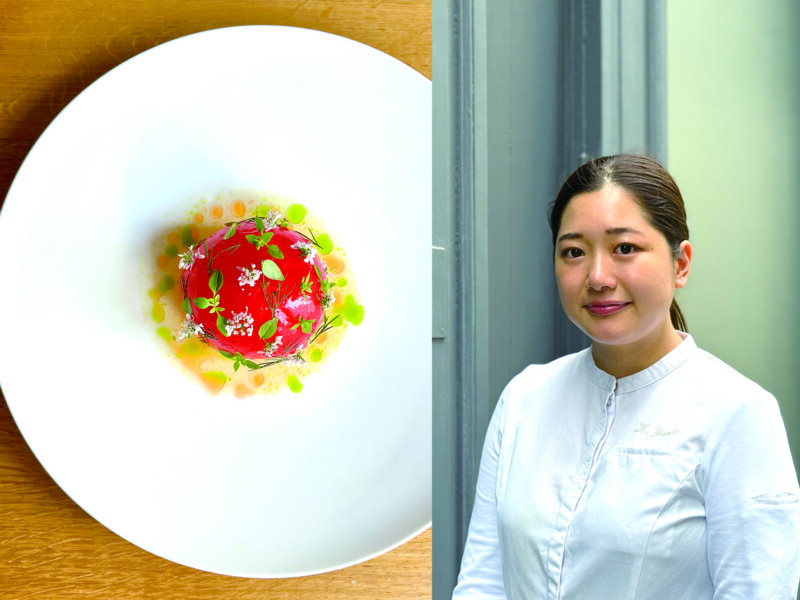

手島竜司さん(38歳)

「とにかく自立したいという気持ちが強かった」から、包丁も握ったことのない手島さんは19歳の時に故郷熊本のフランス料理店へ飛び込み、その世界への遠さを実感し、深さに没頭していった。パリへ来るまで、パリへ来てから昨年の9月に店を開くまでの道のりは長かった。熊本で世話になったシェフなど自分の先輩たちが学んで伝えてきたことをバトンとしてもらった。自分の世代はこのバトンを次に渡さなければと考えている。また日本人といえば「魚」だと思われがちだが、日本人にだって肉がわかるのだ、と手島さんは有名な精肉店デノワイエで数年間休みの日に肉を一から学び、今では選ぶことから熟成、そして調理までに力を入れる。手島さんがパリで開いた1ページ目ともいえる最初の店、Pagesにはメニューがない。お客さんすべてにひとつだけの日替わりコースを食べてもらうからこそ、毎日「美味しい」ものが提供できる、と信じる。12年前にフランスへ来て、手島さん曰く「雑草のように」あちこちで働きながら生きてきて、時代が変わったことを痛感した。先輩たちが学んで日本へ持ち帰ったフランス料理というのはこの国、フランスにはすでに存在しない。今は見た目や飾り付けが斬新で奇抜な料理もあるけれど、結局 「美味しい」の追求こそを自分は求めていたのだとふっと気づく。その時に自分の店を開けたのはよかったし、今が楽しくてしかたない、と手島さんは語る。(海)

肉に力を入れたい、とおっしゃっていましたが、もう少し話していただけますか?

手島:僕はデノワイエの店で学んで、熟成肉を、いろいろなところから肉を集めて熟成させて、ということをやってみたいな、と思っていました。フランスには50種ぐらいの食肉牛がいて、その中で「さし(脂肪)」の入りやすいタイプというのがあります。その中で僕が挑戦しているのが今使っている牛肉です。また。はじめ使うつもりがなかった和牛ですが、尾崎牛と神戸牛も今使っています。尾崎牛というのは尾崎さんがつくる宮崎県の牛で、彼にはフランスでも自分の牛を認めて欲しい、という気持ちがあり、お会いして気が合って一緒にやってみましょう、ということで始めました。フランス人からの反響はすごいです。

夏前には隣にカジュアルな店を出す予定ですが、そちらでは和牛を使ったハンバーガーも出すつもりでいます。

お肉屋さんといえばデノワイエさんとか、熟成で有名なル・ブードネックさんなどネオ、というかスター的な方がたくさん出てきていますが、日本人シェフもフランスのフレンチの中で今とても注目を浴びています。そのことについてどう思いますか?

手島:僕たちの世代は、日本におけるフランス料理の歴史をつくってきた先輩たちからもらったバトンを後の世代に渡す、リレーのひとつの段階にいると思っています。だから活躍している、というよりもこれまで50年の歴史を経て、今フランス人とようやく対等に仕事ができるようになった。先輩たちがいたからこそ自分たちが今できていることがある。昔の方たちは働けない、というのが当たり前、お給料はない、ということも当たり前の中で踏んだり蹴ったりの思いをして自分たちで獲得していったものがある、その精神を僕らは受け継いでいる。昔は部門のシェフになるというのはもう「わー!」という世界です。村上信夫さんなど、前の時代の方達がシェフになったり重要なポストについたり、あとは平松さん、ステラマリスの吉野さんが星をひとつとって…このような流れがあり、そのあと佐藤さん(Passage 58)が星をポーン!とふたつもらい、フランス人が僕らのことを同じ目線で見てくれるようになる。だからこそ、僕の店もオープンキッチンにしましたし、おしぼりも出す。日本人が作っていることを隠さなくてもいい時代だから、と思ったからです。

日本人が作っている、ということがわかるように、というのはたとえば前のお店(Pomze、パリ8区)ではできなかったからということですか?

手島:いや、それは違います。Pomzeは僕が成長させてもらった場所です。ただ小さい厨房でお客さんが喜んでいるかどうか、反応もわからない店ならば10年も続かないだろう、と思いました。 日本からフランスへ来て、そのあとあちこちを見た中で、やっぱり日本のカウンター的なものが嬉しかった。あとはニューヨーク、あそこで自分が望んでいたことがわかったのだと思います。ラーメン屋さんでもオープンキッチンだし。ただあまり対面だと圧迫感があるので僕は嫌なんです。だからこの店は、レストランの中にオープンキッチンがある、のではなくキッチンの中に客席がある、というコンセプトです。皆が一緒に楽しむ、という空間を創り出したかった。今は本当に楽しいです。料理をしていても楽しいし、お客さんが喜んでくれているのが一番嬉しいし。

パリで独立した理由は?

手島:自分がしたいことでお金をいただく、評価してくださる、食に興味のある人がパリにはいるからです。日本だと、値段を下げるとか、すぐにシビアな競争になってしまう。ではなくていいものならばお金を惜しまない、という人口が圧倒的にパリにはいます。それからフランス料理を本気でできる場所はやはりフランスだと思います。フランス料理がベース、国民食なのでフランス料理で勝負したいのだったらやはりここだ、できればここで、と思いました。日本に戻ろうと考えた時期もありますが、日本で何かするよりはできればパリでやって、日本へ発信する時代が今なのだと僕は思っています。僕らの先輩たちはパリへ来て料理を覚えて日本へ持ち帰って日本で伝えたんです。彼らから受け取って、パリへ来て、もう一度学ぼうと思って今僕らの時代になっていますが、うまい具合に時代とシンクロしてこっちの人に溶け込んで一緒に舞台に上がれるので、ここで「日本人シェフ」として勝負して花を開かせて、こちらから日本へ発信したい。だからこそこっちにいるのだと思います。日本にいるとスパイラルみたいなものがあって、自分の中でもまず真剣に料理だけを見ていられるかどうかがわからない。食材にしても日本人の舌に合わせる、するとおそらく自分が考えている料理が作れないだろう、とも思う。フランスにいると自分が思い描いているものでフランス人と勝負ができる。

自分の個性が出しやすい?

手島:そうですね。 今ここにいるシェフたちはみんな個性があって、互いにそれぞれの個性を認め合っている。すごく面白いです。

そもそもなぜフランス料理だったんですか?

手島:僕はとにかく独立がしたかったので、ちゃんと何かしたいなと思った時に友達がフレンチを始めたと聞いて、ジェラシーがあった。しかも「かっこいい!」と思って僕もフレンチをやろうと思って入ったのが、戦後始められたフランス料理のいいレストランだったんです。

地元、熊本ですか?

手島:そうです。うちは塩と胡椒しか調味料は使わないというこだわりのある店だった。無駄もださない、というような店で、フランスに渡った僕らの先輩たちのひとりのお店でした。

バトンを下さった方の一人。

手島:そうです。そこでフレンチというのはこんなに遠い、深いんだ、とはまって、そのあとワインに出会って抜けられなくなった。

調理学校などでは学ばなかったということですか?

手島:学びませんでした。お店に飛び込んでしまったので、それまで包丁も握ったことはなかった。

僕が学んでいたはじめの頃は、ボキューズの料理のコピーみたいなことを日本ではやっていた時代です。それがベースだったし、フランスから持ち帰られたことが忠実に実施されていた。だから僕はそこからブイヨンやベースについて学びました。

ただ、こちらに来て思ったのは、考えていたよりもブイヨンもフォンfondもしっかりとっていない、ということでした。つまり時代が変わっていたんです。こちらに来て、はじめは気付かなかったのですが、フォンがジュjusに変わっていた時だった。その時代の流れがわからなくて、何これ?と最初は思ってクラシックにこだわってきたのですが、ある時、なんとか料理でご飯を食べられるようになってからいろいろあちこちを回って、クラシックではない料理のお店で「あー、なるほどな」と。

それからそういう系統の店を食べ歩いたり、バカンス中は研修へ出たり、とそんなことの繰り返しでした。

熊本からこちらへ来てしまった?

手島:東京へ一度行きました。そのあと東京の店で働いたのですが、1週間しか続かなくてまた熊本へ、そこでワインにはまって23歳の時にソムリエの資格を取る。ソムリエか料理人かと迷った時期もありますが、やっぱり料理が好きなので料理人を選んだ。ワインは今でももちろん大好きです。そして26歳ぐらいでフランスに。

あとはシャンパーニュ地方をはじめにいろいろなところに行きました。僕がはじめに行った店は二つ星をミシュランでとっていたのだけれど、ひとつにちょうど落ちた。落ちる時というのはよくないですね、やっぱり。そこは差別みたいなものもあったし、スタッフはよかったんですが、なにせ言葉が話せない。給料も最初はワーキングホリデイということで一応あるとはいえ、寝る場所付きで月300ユーロ。それでは何もできずに休みの日は履歴書をパリへ出し続けた。

ルカ・カルトン、ギー・サヴォワ、タイユヴァン…プラザ・アテネがだめで、ジョルジュ・サンクもダメで…三ツ星を見なければ料理はわからないだろう、と思って三ツ星を狙っていたんです。承諾が来た中でサンドランス氏のルカ・カルトンが面白いと思った。なぜならあそこが初めて料理に合わせて一杯ずつワインを出すmets-vinということを始めたんですね。1年ぐらいいたら、シェフももう歳だし、ルカを止めて別の店(注:Senderens、2005年)を始めるけれど、残る?と言われた。当時滞在許可証を持っていなかった僕は、2年いるならとってあげる、と店に言われました。でも結構戦場のような、毎日喧嘩するようなサバイバルな環境だったので、2年残るのは無理だ、と思って結局辞めました。

それから日本へ戻って学生ビザを申請しなおす…いろいろありました。

日本に残るか、と本気で思った時期もあった。一週間を10ユーロで過ごせるか、という感じだったので、今ここへいるのはあの頃の仲間のおかげ、彼らがいたからここまで来れたのかもしれない。

その頃の仲間がまだこちらにいる。

手島:そうです、いっぱいいます。だから皆つながっている。苦労した時代に小さなアパートで一緒に寝泊まりしたとか、そんなの当たり前だったし、家賃が払えず逃げて、荷物を全部持っていかれたり。

それでもここに残りたかった。

手島:何かを持って帰らなくては。先輩たちは持って帰ったじゃないですか。僕の中に何かを残して持って帰らなくてはと思っていました。そのあとの店Pomze(パリ8区)が滞在許可証をとってくれたんです。僕はすぐに辞めるつもりだった、1ヶ月ぐらいで。そうしたら直子さん(と手島さんは2013年に結婚、直子さんはこの店ではスタッフを統括するのと同時にパティシエとしてデザートも担当)が入ってきた…あの店は最初お客さんなんかほぼいなくて料理人はサービス中に座って本を読みながら仕事をする状態で、店として活気がなかった。僕は自分のモチベーションを下げたくなかったのでできることをやっていました。そうしたら直子さんが入ってきて店主に言ったんです。「変えなきゃダメだ」と。ただ、変えると決めてからは闘いでした。料理人をまず辞めされることに始まって、つかみあいですね、「殴るぞ!」の世界。そのあと日本人のスタッフが入ってきて、お客さんも少しずつ入ってくれるようになって… 僕は攻めてこそ守ることができる、と思っていたのですが、あまりにこちらが攻めるので店主は怖くなったのか、もうやめてくれ、とぶつかるようになった。

Pomzeにはどのぐらいいたのですか?

手島:4年半ぐらいです。いた間にあの店は変わりました。

そして今、自分の店に満足しています。お客さんの満足度が高いからだ、と思っています。そのことを大切にしなきゃ、とずっと言っていたんですけれど、前の店ではやっぱり売上が先行してしまう。

Qualité-prix 質と料金についてフランス人はよく話すけれど、フランス人はいいものに対しては正当にお金を支払う。僕の店だって決して安くはない。夜は80ユーロから、昼も40と65ユーロからです。

前のお店は日本人スタッフがほとんどでしたが、今のお店はどうですか?

手島:今は全員日本人ですが、来週からカナダ人が入ります。フランス人も一人いましたが、ニューヨークへ行く、と辞めました。僕が「ニューヨークすごいよ!」とあんまり話したので行きたくなったみたいです。

修行時代というのはあちこちを転々とするのが普通ですか?

手島:ふたつのタイプの料理人がいると思います。同じところでずっと突き詰めていくタイプと自分をみつけるためにあちこちを回るタイプ。僕は「雑草」ですから、ふたつめのタイプかもしれない。

食材はどこで仕入れているんですか?

手島:自分で話をして気に入ったものを入れる。僕を知ってもらわないといいものを寄越してくれないし、電話だけじゃだめです。会って、話をしてあちらが「この人を知っている」となったら「この人にはこんなものは送れないだろう」となる。そうじゃないといいものは送ってくれないですし、僕だって知らないと怖くて頼めない。だから会いに行きます。

お店がお休みの時に?

手島:できるだけ行きます。ワインはさらに難しくてなかなか直接買えない。しかも少しずつなので、知り合いのカーヴに出してもらったり、こちらから美味しいお肉を持って行って一緒に味見をしながら何が合うかを決めよう、というようなことをしています。

ワインは妻(直子さん、お店のデザートも直子さんが作っている)の担当です。パリ市内ならば8ヶ月の息子(勇心=ゆうごくん、仏語でHugoという名前があるのでフランス人でも覚えやすく発音しやすいだろう、という配慮も)と一緒に美味しい肉を下げて「いいものを入れたい」と交渉に向かう。そのおかげでいいワインが入ってきます。みんなが、息子までもが貢献してくれているんです。

昔は自分がいろいろな店の扉を叩いたじゃないですか、今は手島さんのお店で働きたい、と料理人たちが来てくれる、ということについてどう思いますか?

手島:僕から学ぶものがなければその人たちが店にいても意味がないです。その人たちの時間を僕はもらっている。お給料目当てで来る人は苦手、それよりも一緒に学ぶとか、僕に学びたいという力を与えてくれる人がいいです。だからこそ僕はもっともっと勉強するし、食材にしても最高のものを集めようと思うし、そういうものを見て目を肥やすとか、調理のテクニックにしても、なんにしても向上していかないとみんながかわいそうです。もちろん来てくれるのは本当に嬉しいのですが、責任感はあります。僕は経営者としては一年生ですからお給料を払うという義務、についてもこれまで知らなかった。こんなに厨房と客席が近いとこちらの雰囲気がお客さんにも伝わります。今のスタッフになる前は雰囲気がいまひとつで、毎日苦痛でした。

いくらひとりで雰囲気を盛り上げようとしても無理だった?

手島:仕事をしながら独り言を言っていた。働いても悲しいし、うまくいかないし、まずスタッフと料理の話ができなかった。今のスタッフとは料理の話ばかりをしている、うまそうだね、みたいな。楽しいです、こんな空間を作りたいと思っていたので。

スタッフは全部で何人いますか?

手島:10数人。お客さんが入らなくなったらすぐに潰れてしまいます。

お店の前にはMenu(コース)とだけ書かれていますが、コースのみでお料理のア・ラ・カルトメニューはないのですか?

手島:メニューを決めると食材が死んでしまうんです。今のやり方だと最高に良い状態のものだけを出せる。今日のものは今日、明日のものは明日に、と発注したものだけを使いきることができます。

たとえば日替わりで5つ料理をつくるとする。お客さんが5人来たらその5人が何を注文するかわからない。5つ同じものを注文されてしまったら、残る4つは通常のレストランだと次の日に回さなければならない。今の方法だとものを大事に使えるし、無駄も出ない。だからこそお客さんもこちらの料理を信用してくれる。もちろん豚がダメとか、あれが、これが嫌い、という人には対応しています。またお昼は常連さんが増えたので、できるだけ内容を変える。

ということはみんなに同じものを提供する、ということですか?

手島:そうです。ベジタリアンの人にはもちろん対応する。即効で作ります。貝がだめとか穀物がダメとか。

開店して半年しか経っていないのに、ずいぶんとプレスに取り上げられていますね。

手島:本当ですか?

いずれにしても半年でこんなにお客さんが来てくれている、というのはすごく嬉しいです。みんなにもあり得ない、と言われます。

でも、自分の中では当たり前だと思うように心がける、美味しいものを出すから次も絶対その人は来てくれる、と自信を持って作っています。ダメだな、と思いながら作りたくはないですよ。お客さんが「なんだ昨日と同じじゃない」と思うものを出したくない。ア・ラ・カルトメニューをつくると出さざるを得ない。その仕事、ストレスが嫌ですね。だからこそ「またぜひ来てください」と言える。

今日と明日は違う、と言える。

手島:明日もめちゃ美味しいですから、と。

出すものはどうやって決めるんですか?

手島:今は長いコース、しかもひとつしかないので、バランスをとることを心がけています。それと大切にしているのは、食材があってその食材がどうやって生まれて、何を食べてここに届いたのか。ひとつのお皿の中にもストーリーがあることを意識する。意味のないものは作らない。

そういうことを考えて、自分たちの技術を注いで、そしてシンプルに見せる。

料理がシンプルに見えるということが最低の条件です。考えて考えた挙句シンプルになってしまった、それが僕の中では大切です。お昼はアミューズ(突き出し)がふたつ、長いコースだと突き出しの数が少し増えますが、普通のランチだと前菜、魚、肉、デザート。

魚と肉?

手島:普通は前菜、魚か肉、デザートですよね。みんなに一緒のものを出すからうちはできるんです。これが40ユーロのコースで、65ユーロのDécouvert(発見)コースは突き出しが3つか4つ、前菜がふたつに魚、肉料理ふたつ。そのあとデザート。

そして夜のコースは80ユーロ。

量は?

手島:お腹にちょうどよく収まるように、長くなれば長くなるほどポーションを小さくします。夜の場合は突き出しが4つか5つ、本当に小さなものですが。Dégustation(味見)というぐらいなので少しずつ食べていただく、という感じです。尾崎牛と神戸牛、これは追加ということになります。

お客さんはやはり平均して2-3時間はいますよね?

手島:お昼は30分でも出します。コース一本だし、強力なスタッフのおかげで30分でも全部出し終えることが可能です。実際に40分で出たい、というお客さんがいました。

これまでに感動した料理は?

手島:フランスだとやはりミッシェル・ブラス(注:ライヨールLaguioleの三ツ星店BRASのシェフで、現在は代替わりで息子セバスチャンがシェフ)ですね。天才を真似ているシェフはいますが、彼は本物の天才です。あの店で働きたくて2年間ずっと待っていました。会いたかったです。働きに行きたくて、ずっと行きたいと言っていたレストランです。でも代が変わり、息子セバスチャンの料理は迷っている。僕もそうですし、みんなそうですけれど、僕らの世代はネットの普及がすごかったので迷う世代だと思います。このテクニックを取り入れる?という感じで料理がぶらぶらしている、という時期は僕自身にもありました。

やっぱりネットでわかってしまう、というのは辛いです。それこそエル・ブジ(注:「世界一」と賞賛されたスペインの有名店)が潰れてしまった理由だと思います。周りの期待がシェフのアイデアを越えてしまう。「もうこれ食べた」「これ知ってる」と。「違うのちょうだい」と言われると辛くなるじゃないですか。

僕もいろいろなことを試した時期がありますが、結局「美味しい」の追求こそが一番大切だと気づきました。「美味しい」があるからこそ、自分たちは料理をしている。目新しかったり、盛り付けが斬新だったり、ということもいいんですけれど、まずは「美味しい」があってからだろう、と。また、時代は変わっていくということにも気づかなければならない。今の時代に50年前の料理は毎日食べられないですよ、フランス人だって食べられないと思います。あの時代の「美味しい」というのはあの時代だからこその「美味しい」なんです。今は流通にしてもまったく違うので、当時のレシピをそのまま持ってきても仕方がない。だから僕は、流通のことなどを考えつつ今の「美味しい」を作っていきたい。今僕がしていることは明日のほうがもっと「美味しい」と自信をもって言える。だから最近レシピはメモしません。前はずっと紙に書いていましたが、あれ、一切していないです。

お客さんに出す時、お皿に名前をつけますか?

手島:作り手の名前が多いですね。「誰々のアスパラ」など。長い名前だと料理が冷めちゃうんです。それよりもせっかく「美味しい」を作ったのだから、時間を大切にします。10秒で料理は数度冷めます。 たとえば500gのステーキがあるとする、それを食べるには15-20分かかる。すると20分間の間に最初の一口と最後の一口ではその肉自体がまったく別のものになってしまう。それって「美味しい」というよりもお腹を満たすだけのエネルギー源じゃないですか。そうではなく「美味しい」だったら一口で十分なので、その一口を食べてもらう。「あっ、美味しい!」と言ったらまた違う「美味しい」を囲んで食べる。

将来の展望は?たとえばミシュラン、とか?

手島:目標ではなく、僕らががんばっている、という報酬としてミシュランは欲しいです。スタッフのために。なぜならPAGESで、星付きで働いていましたということが次につながると思うからです。それとお客さんが来てくれる、ということはまた別物です。

星をもらったら維持するのが大変だとは?

手島:まったく思わない。一番大事なのはお客さんが来てくれること。星イコールお客さんではないです。僕らは彼らからいただくお金で食わせてもらっています。そこはブレちゃいけないな、と思います。

手島さんにとって料理とはなんですか?

手島:… 料理がなくなってしまったら僕、ないので、すべてですね…

料理は好きだから続いているし、考えるのも好きだし、そんなもの他にないですね…

それからワイン。料理とワインです。

たとえばポール・ボキューズさんは、料理は分かち合うもの、喜びの場だと言ったりしていますが…

手島:ボキューズさんはすごいですよ。僕はまだトゲトゲしています。でも僕のような時代もボキューズさんにはあったはずです。僕が今ボキューズさんのように悟ってしまったら、料理を続けてはいけないと思います。今僕がすべきことは、料理を全身全霊でやって、お客さんにここに来てよかった、と思ってもらうこと。そういう「来てよかった」という場所を提供したい。だから今「わかってる、大丈夫だよ」なんて僕が言ったら僕のしたいことはお客さんには何も伝わらないと思います。

やっぱりいろいろな段階をふんでひとつの境地にたどり着く。

手島:だといいですけれど。オープンして半年しか経っていなくて、毎日に追われながら料理をしていて、今はいいスタッフがいてくれるので料理以外のことも少しはできています。でもこれからだと思うんです。何を若造が、と言われますし、もちろん自分は若造ですし、3年、4年、5年したらやっと落ち着いてくるんじゃないか、と思います。その時にまた自分で何か言える、何か見えることがあったらいいな、と。

PAGES Teshi

Adresse : 4 rue Auguste Vacquerie, 75016 parisTEL : 01.4720.7494

URL : http://www.facebook.com/pagesparis

火〜土 12h-13h30 / 19h30-21h お昼のメニューは40€と65€、夜は80€