Dans les rayonnages des librairies et des bibliothèques, on trouve de plus en plus d’ouvrages japonais traduits. Retour sur un phénomène éditorial.

- En 1997, le pays du Soleil-levant était l’invité d’honneur du Salon du livre de Paris. L’année du Japon en France battait alors son plein. C’était le moment pour les Français de se familiariser avec la culture japonaise. Certains esprits chagrins pouvaient croire que ces manifestations n’auraient pas de lendemain et que l’intérêt pour la production littéraire nippone serait éphémère. Près de dix ans après cet événement, force est de constater que cet engouement n’a pas faibli et que les Français sont de plus en plus nombreux à plébisciter les contenus produits au Japon. A l’instar du cinéma japonais qu’on a commencé à redécouvrir à cette même période — c’est en 1997 que Kitano Takeshi reçoit le Lion d’or à Venise pour Hanabi —, la production éditoriale nippone semble alors être mieux considérée par les maisons d’édition française. Outre le fait qu’ils se tournent de plus en plus vers la traduction plutôt que vers la publication d’auteurs français pour des raisons de coût, les éditeurs hexagonaux découvrent que le Japon dispose d’une vaste réserve d’auteurs encore mal exploitée. Il se trouve qu’à la même époque les pouvoirs publics japonais décident de promouvoir la culture littéraire locale en mettant en place des fonds destinés à aider les éditeurs étrangers à publier les œuvres des écrivains japonais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une traduction. Une aubaine pour les éditeurs qui réduisent encore davantage les risques financiers liés à l’édition d’auteurs pouvant être considérés comme « exotiques » par les lecteurs. Il était important que les autorités japonaises participent à la promotion de la littérature nationale, car cela a amené les maisons d’édition étrangères à prendre en considération une production littéraire jusqu’alors quelque peu négligée et surtout à semer les graines d’un intérêt futur pour le livre venu de l’Archipel.

Sans cela, un auteur comme Murakami H aruki n’aurait pas recontré le succès qu’il a actuellement auprès des Français. Son dernier roman, Kafka sur le rivage, sorti en France début janvier 2006 s’est déjà vendu à plus de 55 000 exemplaires. Son éditeur français Belfond a d’ailleurs consenti beaucoup d’éfforts pour lui donner la place qu’il mérite, preuve que les maisons d’édition y compris les plus importantes reconnaissent la valeur de la littérature japonaise. Il faut dire que le gros du travail avait alors été effectué par des éditeurs plus modestes (en termes de moyens) mais plus ambitieux (en termes de curiosité). Philippe Picquier, qui souflle, cette année, ses 20 bougies, a joué un rôle de pionnier, offrant la possibilité à une nouvelle génération de traducteurs de japonais d’offrir au regard des lecteurs français une littérature nippone dont ils étaient privés. Nombre de personnes n’ont sans doute jamais entendu parler du groupe Kirin (sans aucun lien avec la célèbre marque de bière si ce n’est l’animal mythologique qui leur sert à chacun de symbole). Pourtant c

aruki n’aurait pas recontré le succès qu’il a actuellement auprès des Français. Son dernier roman, Kafka sur le rivage, sorti en France début janvier 2006 s’est déjà vendu à plus de 55 000 exemplaires. Son éditeur français Belfond a d’ailleurs consenti beaucoup d’éfforts pour lui donner la place qu’il mérite, preuve que les maisons d’édition y compris les plus importantes reconnaissent la valeur de la littérature japonaise. Il faut dire que le gros du travail avait alors été effectué par des éditeurs plus modestes (en termes de moyens) mais plus ambitieux (en termes de curiosité). Philippe Picquier, qui souflle, cette année, ses 20 bougies, a joué un rôle de pionnier, offrant la possibilité à une nouvelle génération de traducteurs de japonais d’offrir au regard des lecteurs français une littérature nippone dont ils étaient privés. Nombre de personnes n’ont sans doute jamais entendu parler du groupe Kirin (sans aucun lien avec la célèbre marque de bière si ce n’est l’animal mythologique qui leur sert à chacun de symbole). Pourtant c e « Groupe de traduction et de recherche en littéraire japonaise moderne » qui comptait notamment dans ses rangs Jean-Jacques Tschudin, Cécile Sakai, Jacqueline Pigeot ou encore Edwige de Chavanes ont joué un rôle primordial dans la mise en valeur de la littérature nippone. « Par ce choix, nous désirons donner une idée des options littéraires retenues par les premières générations d’auteurs japonais modernes et présenter plusieurs écrivains importants dont l’œuvre n’a encore fait l’objet d’aucune traduction en français », pouvait-on lire en guise d’introduction au premier tome d’une anthologie de nouvelles publiée par le jeune éditeur Picquier en 1986. Depuis la plupart des auteurs présentés dans les trois volumes de nouvelles japonaises ont vu certaines de leurs œuvres traduites en français comme Kaiko Takeshi, Nosaka Akiyuki, Sakaguchi Ango, Ishikawa Jun ou encore Edogawa Rampo. Ces traducteurs ont ainsi ouvert la voie à bien d’autres qui, au fil des années, ont attiré l’attention des éditeurs sur de nouveaux auteurs et de nouveaux genres. C’est notamment le cas dans le secteur de la bande dessinée où l’on voit aujourd’hui apparaître une véritable exigence de qualité en termes de traduction. Nombre d’éditeurs comme Casterman n’hésitent pas à rééditer des mangas dans de nouvelles traductions afin de fournir aux lecteurs des textes

e « Groupe de traduction et de recherche en littéraire japonaise moderne » qui comptait notamment dans ses rangs Jean-Jacques Tschudin, Cécile Sakai, Jacqueline Pigeot ou encore Edwige de Chavanes ont joué un rôle primordial dans la mise en valeur de la littérature nippone. « Par ce choix, nous désirons donner une idée des options littéraires retenues par les premières générations d’auteurs japonais modernes et présenter plusieurs écrivains importants dont l’œuvre n’a encore fait l’objet d’aucune traduction en français », pouvait-on lire en guise d’introduction au premier tome d’une anthologie de nouvelles publiée par le jeune éditeur Picquier en 1986. Depuis la plupart des auteurs présentés dans les trois volumes de nouvelles japonaises ont vu certaines de leurs œuvres traduites en français comme Kaiko Takeshi, Nosaka Akiyuki, Sakaguchi Ango, Ishikawa Jun ou encore Edogawa Rampo. Ces traducteurs ont ainsi ouvert la voie à bien d’autres qui, au fil des années, ont attiré l’attention des éditeurs sur de nouveaux auteurs et de nouveaux genres. C’est notamment le cas dans le secteur de la bande dessinée où l’on voit aujourd’hui apparaître une véritable exigence de qualité en termes de traduction. Nombre d’éditeurs comme Casterman n’hésitent pas à rééditer des mangas dans de nouvelles traductions afin de fournir aux lecteurs des textes  dignes de ce nom. C’est vrai aussi de la part d’éditeurs moins connus comme les éditions Cornélius ou Asuka qui confient à des traducteurs expérimentés des œuvres qui mértitent, à leurs yeux, un meilleur traitement que celui réservé traditionnellement aux mangas. Cette exigence est importante car elle donne à ces ouvrages une chance d’être appréciés par un public qui les considérait comme des produits de masse sans intérêt. Le travail des traducteurs est donc essentiel. Espérons que nos chers éditeurs continueront à leur confier du travail.

dignes de ce nom. C’est vrai aussi de la part d’éditeurs moins connus comme les éditions Cornélius ou Asuka qui confient à des traducteurs expérimentés des œuvres qui mértitent, à leurs yeux, un meilleur traitement que celui réservé traditionnellement aux mangas. Cette exigence est importante car elle donne à ces ouvrages une chance d’être appréciés par un public qui les considérait comme des produits de masse sans intérêt. Le travail des traducteurs est donc essentiel. Espérons que nos chers éditeurs continueront à leur confier du travail.

Claude Leblanc

On peut se féliciter de l’intérêt que les éditeurs français portent aujourd’hui à la littérature et à la bande dessinée venues du Japon. Après des années de vaches maigres, personne ne regrettera de pouvoir lire à la fois les œuvres d’auteurs classiques et celles de romanciers plus contemporains. Les délais entre la publication au Japon et la parution en France se sont raccourcis du fait d’un marché prêt à absorber de plus en plus de titres. Pourtant, on peut regretter le faible engouement des maisons d’édition à l’égard des essais, pourtant nombreux au Japon. La littérature permet certes d’aborder bon nombre de thèmes se rapportant à la situation économique, politique et sociale du pays, mais ces ouvrages manquent souvent de recul et ne donnent pas forcément les clés pour comprendre les enjeux de telle ou telle question. Il serait donc bon que les éditeurs prennent le temps d’explorer le secteur des essais publiés dans l’Archipel et souvent de très bonne qualité. Cela permettrait à la fois de mieux saisir l’évolution de la mentalité japonaise par rapport à notre monde contemporain et de mieux appréhender les changements opérés au Japon au cours des dernières décennies. On peut citer des dizaines d’exemples de titres susceptibles de plaire à un lectorat qui reste encore mal informé sur le pays du Soleil-levant. Parmi eux, il y a l’excellent recueil d’articles, Kenpô Ronbunsen [Constitution, essais choisis, éd. Iwanami Shoten, 2006] parus entre 1946 et 2005 dans la revue mensuelle Sekai et consacrés à la Constitution japonaise dont on célèbre, cette année, le 60e anniversaire. Compilés par l’écrivain Inoue Hisashi et le constitutionnaliste francophile Higuchi Yôichi, ces courts essais donnent une vision claire du débat qui agite le Japon depuis l’entrée en vigueur de ce texte majeur [voir OVNI n°581 du 1er février 2006]. Tous les grands intellectuels ont apporté leur contribution que ce soit Katô Shûichi, Ienaga Saburô, Oe Kenzaburô, Maruyama Masao ou Hidaka Rokurô. Grâce à eux, il est bien plus aisé d’appréhender les raisons pour lesquelles la simple évocation d’une réforme constitutionnelle provoque toujours des polémiques. Aussi il serait souhaitable qu’entre un roman et un manga se glisse de temps en temps un essai made in Japan. Cela nous permettrait d’oublier que l’analyse du monde ne se résume pas seulement à celle des Occidentaux. C.L.

Rencontre avec : Patrick Honnoré, traducteur

fronts de la traduction. Il nous explique son parcours et son métier.Comment tout a commencé ?

P.H. : J’ai vécu en province. J’ai fait des études de littérature à

Aix-en-Provence. A cette époque, à la fin des années 1980, nous étions

encore très influencés par Roland Barthes, la sémiologie et le

structuralisme. Nous avions sans doute deux à trois ans de retard par

rapport à Paris. Je baignais donc encore dans cette atmosphère. J’avais

lu Barthes, je voyais le Japon comme un ailleurs absolu. C’est cela qui

m’a donné envie d’y aller. Je m’y suis donc rendu et je n’y ai pas

trouvé le Japon dont je rêvais. Mais j’ai découvert dix fois mieux.

J’ai eu la chance de me faire tout de suite des amis japonais. Ils

m’ont remis sur les rails, en me disant que le Japon n’était pas ce

pays dont je rêvais, mais que sa réalité était là devant moi, dans la

vie quotidienne. Je me suis donc rapidement débarrassé de ma vision

mythique du Japon sans pour autant tomber dans le piège inverse de

l’Occidental « tatamisé » comme on disait alors. Je pouvais voir la

réalité qui me plaisait effectivement, mais aussi toutes les choses qui

sont parfois insupportables. Le Japon est donc devenu un pays réel et

je pouvais établir un rapport avec lui qui était un rapport personnel.

Je ne me sentais plus comme « un Français au Japon ». Je crois que c’est

très important.

Qu’est-ce qui vous a amené vers la traduction ?

P.H. : Je vivais au Japon depuis une dizaine d’années et à l’époque, je

n’avais pas encore vraiment lu de fictions. Je lisais la presse, des

mangas, mais, en fiction littéraire, je n’accrochais pas. Et puis, je

suis tombé sur un livre qui a été un révélateur pour moi. C’était un

ouvrage d’Aramata Hiroshi. Tout d’un coup, j’ai commencé à lire de la

fiction. Je pouvais lire n’importe quoi. C’était vraiment jubilatoire.

Dans un de ses livres, Aramata évoquait Dogra Magra de Yumeno Kyûsaku

comme étant le sommet de la littérature fantastique japonaise. C’est

resté dans un coin de ma tête jusqu’au jour où je suis tombé sur une

édition de poche de ce roman. Je l’ai acheté et ai commencé à le lire.

Et je l’ai trouvé génial. Je me suis dit que je pouvais le traduire. Je

ne pensais pas le publier, mais après une centaine de pages traduites

et en voyant que cela tenait le coup, j’ai cherché un éditeur. J’ai

essuyé plusieurs refus avant que Philippe Picquier accepte le défi. Il

paraît pourtant qu’il n’en dormait pas la nuit, en pensant à l’aspect

économique de l’affaire. Dogra Magra est un gros livre qui n’est pas

facile d’accès. Les risques financiers n’étaient donc négligeables. Or

il se trouve qu’en 2002, Tokyo a mis en place un nouveau programme

d’aide à la traduction d’œuvres littéraires japonaises. Et dans la

première liste de livres à traduire figurait Dogra Magra. Picquier a

donc poussé un ouf de soulagement et la traduction a pu se faire dans

de très bonnes conditions.

Comment s’est passé l’après Dogra Magra ?

P.H. : J’étais tellement content d’avoir réussi à mener à son terme cette

traduction, de l’avoir publiée que j’ai voulu tout de suite en faire

d’autres. En contact avec Picquier, je lui a proposé d’autres écrivains

qui me plaisaient, mais qui n’étaient pas forcément des auteurs dont il

avait entendu parler par ses réseaux d’information habituels. Il n’a

pas tout retenu bien sûr, mais nous avons fait les deux romans de

Wataya Risa, Appel du pied (2005) et Install (2006). Entretemps, il m’a

demandé de traduire Thanatos (2005) de Murakami Ryû. Ça m’a ainsi

permis de découvrir un romancier avec une profondeur de pensée et une

puissance de l’imaginaire extraordinaires.

Et en dehors de la littérature ?

P.H. : Après mon retour en France, je me suis très vite intéressé au

manga parce que je savais qu’il y avait un marché, qu’il y avait des

éditeurs qui cherchaient des traducteurs. C’était d’autant plus

intéressant que le marché du manga avait évolué dans l’Hexagone.

Parallèlement aux mangas de masse pour ados, on voyait poindre un

marché pour les adultes avec des exigences de traduction différentes et

des exigences de qualité différentes. Ça correspondait à mon envie d’en

traduire. J’ai donc traduit L’Homme de la toundra (Casterman, 2006) de

Taniguchi Jirô, Prince Norman de Tezuka Osamu (Cornélius, 2005) et

Onmyôji d’Okada Reiko (Delcourt, à paraître).

Ce sont ces exigences qui vous ont amené à initier une collection de manga chez Picquier ?

P. H. : Bien sûr. C’est une collection dont les deux premiers titres

sortent ces jours-ci et qui a des objectifs modestes. Nous ne cherchons

pas à prendre des parts de marché. Nous ne nous situons pas dans cette

problématique-là. On a envie de faire des œuvres qui nous plaisent,

qu’on aime et que personne d’autre ne fera. Les deux premiers ouvrages

de cette collection Paradis d’Abe Shin’ichi et Des Courges par milliers

de Yuzuki Kazu correspondent tout à fait à notre démarche.

Comment voyez-vous votre métier de traducteur ?

P.H. : En étant traducteur, on fait parler quelqu’un d’autre qui dit

exactement ce qu’on voudrait dire. Et j’ajouterais sans la

responsabilité. En d’autres termes, s’il dit des âneries, ce n’est pas

moi, c’est lui qui en est le responsable (rires). L’angoisse du

traducteur, ce n’est pas celle de l’auteur. Il y a de grands débats

pour savoir si les traducteurs sont des auteurs ou des créateurs. Moi,

je ne crois pas. C’est vrai qu’on finit par se sentir parfois très

proche de l’auteur, par avoir le sentiment de le comprendre mieux que

personne, mais en définitive, nous sommes avant tout des lecteurs. Car

la responsabilité de la phrase, nous ne l’avons pas. On a la

responsabilité de la traduction, de la phrase en français, mais la

responsabilité de lancer ces mots à la face du monde revient à

l’auteur, pas au traducteur.

Vous avez créé une association. Quelle en est sa mission ?

P.H. : Cette association s’appelle Orbis Tertius. Je l’ai créée à mon

retour en France, en 2003, sans savoir exactement ce que je voulais en

faire. Aujourd’hui, je crois qu’elle peut servir de groupement de

traducteurs. Car malgré une forte demande, la position des traducteurs

de japonais dans le monde éditorial actuel est difficile. Nous sommes

plutôt mal payés notamment dans le domaine des mangas, qui est pourtant

celui qui nous fait vivre. Les éditeurs ont aussi tendance à beaucoup

douter de nous. S’il y a un problème de texte, c’est toujours la faute

du traducteur. Par ailleurs, comme il y a un manque de traducteurs

professionnels, en particulier pour les mangas, les éditeurs se servent

dans les universités auprès des étudiants. Ils donnent à faire des

traductions à gens qui ont un niveau de japonais très moyen, qui ne

sont jamais allés au Japon ou très peu et qui sont très jeunes. Ils

n’ont pas la maîtrise des rapports professionnels et des rapports de

pouvoir. Ils sont donc souvent victimes des éditeurs qui n’hésitent pas

à leur dire que s’ils n’acceptent pas leurs conditions, il y a des

dizaines d’autres traducteurs qui le feront à leur place. Ça les

impressionne forcément, alors que ce n’est pas vrai. Voilà pourquoi je

milite pour cette association au sein de laquelle des traducteurs

mettraient leurs compétences en commun et pourraient délivrer une sorte

de label de qualité susceptible de satisfaire tout le monde, notamment

les traducteurs qui ne se retrouveraient plus chacun dans leur coin.

Elle existe aujourd’hui. Elle a quelques membres et reçoit déjà des

demandes de la part des éditeurs. Bien sûr, c’est le nom du traducteur

sera crédité dans le livre, mais on essaie de négocier avec les

éditeurs pour qu’ils ajoutent entre parenthèses le nom de l’association

pour qu’il y ait cet effet de label.

Et comment peut-on vous contacter ?

P. H. : orbis-tertius[@]wanadoo.fr

(ndr : à enlever les crochets droits )

Propos recueillis par Claude Leblanc

Rencontres et dialogues croisés

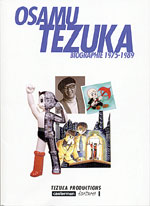

d’ouvrages japonais, c’est en grande partie grâce au succès phénoménal

du manga dans notre pays. Avec une part de marché croissante dans le

secteur de la bande dessinée, le manga est devenu un produit très

convoité y compris par les éditeurs traditionnels qui ont saisi

l’importance d’être présent sur ce créneau. C’est le cas notamment de

Casterman, éditeur de référence s’il en est dans le monde de la bande

dessinée, qui propose depuis quelques années plusieurs collections

dédiées au manga. Misant plutôt sur la qualité que sur la quantité, la

maison d’édition belge a choisi de publier des auteurs comme Taniguchi

Jirô ou Tezuka Osamu dont le trait est plus proche de celui des

dessina-teurs européens qu’elle avait l’habitude de présenter au

public. Parmi les derniers titres mis en vente par Casterman, il

convient de citer le dernier volume de la biographie de Tezuka Osamu

sous forme de bande dessinée. Dans celui-ci, le lecteur plonge une

nouvelle fois dans l’univers de cet auteur prolifique, curieux de tout

et capable de bâtir de nouvelles histoires à partir de petits détails.

On y découvre également la façon dont les mangaka élaborent leurs

œuvres grâce à des équipes très bien organisées qui leur permettent de

travailler simultanément sur plusieurs séries. Avec Yann Kassile et son

livre Penseurs japonais, dialogues du commencement, c’est à une autre

découverte que le lecteur est invité. Cette fois, on s’imerge dans la

philosophie, en partant à la rencontre d’une vingtaine de penseurs.

L’auteur « voulait entendre ce que pensent des penseurs ignorés en

Occident ». L’objectif était ambitieux. Il y parvient grâce à une

approche que l’on pourrait qualifier de ludique. A la façon d’un

détective qui mène son enquête, l’auteur propose des rencontres très

enrichissantes qui nous permettent de mieux appréhender l’état de la

pensée japonaise aujourd’hui. Que ce soit les dialogues avec Uno

Kuniichi qui se penche sur la religion ou avec Washida Kiyokazu qui

propose une réflexion sur le corps, à aucun moment, on ne perd pied.

Dans son roman Install, Wataya Risa amène aussi le lecteur à réfléchir

sur l’état de notre société et notamment sur la façon dont la jeunesse

tente d’y faire sa place. Dans un monde où de nombreux repères ont volé

en éclats, le comportement d’une lycéenne et d’un écolier qui se

cherchent est décrit de façon lumineuse par cette jeune romancière qui

a su trasncrire avec simplicité les efforts consentis par ces deux

êtres pour continuer à vivre dans une société où il n’existe plus de

hiérar-chie dans les valeurs. Que dire alors du manga de Kaneko

Atsushi, Bambi, dont l’éditeur IMHO nous donne l’occasion de découvrir

le premier volume. Là encore, c’est une vision peu ragoûtante de la

société qui s’offre à nous. Face à la perversité de personnages que

l’on a pourtant tendance à encenser, Bambi, une jeune tueuse

professionnelle, n’a pour seule réponse que l’élimination physique. « Ne

t’en fais pas Bambi. Ce n’est pas ta faute. Ça devait arriver un jour »,

explique l’un des personnages qui justifie ainsi son attitude ultra

violente. Ikezawa Natsuki est, pour sa part, moins enclin à chercher

des réponses dans la violence. Avec Les Singes bleus, il délivre un

message plein d’optimisme et d’une grande profondeur. A découvrir

absolument.C. L.

Retrouvez tous ces livres et bien d’autres sur

www.junku.fr

et www.japonline.com

Tezuka Productions, Osamu Tezuka, biographie 1975-1989, trad. par Marie-Françoise Monthiers, éd. Casterman, 12,95€

Tezuka Productions, Osamu Tezuka, biographie 1975-1989, trad. par Marie-Françoise Monthiers, éd. Casterman, 12,95€

Yann Kassile, Penseurs japonais, dialogues du commencement, éditions de l’éclat, 22€

Risa Wataya, Install, trad. par Patrick Honnoré, éd. Philippe Picquier, 12€

Atsushi Kaneko, Bambi, vol. 1, trad. par Sylvain Chollet, éd. IMHO, 10,95€

Natsuki Ikezawa, Les Singes bleus, trad. par Yutaka Makino, éd. Actes Sud, 19,50€