日本ではクラブサン奏者の、息子ピエールのほうが有名だが、ハンガリー出身の父シモン・アンタイ(1922-2008)は、フランス現代美術の大物の一人だ。ハンガリー語では「ハンタイ」だが、フランスに帰化したので「アンタイ」と発音する。没後初めての大回顧展で、1949年から90年代までの130点を展示している。

第2次大戦後、ソ連の体制下に入る直前の母国を、イタリアに向かう最後の列車で脱出した。イタリア各地を放浪した後、パリに着く。アンドレ・ブルトンに認められてシュルレアリストのグループに入ったきっかけは、ブルトンの家の前に自作を置いていったことだった。この時期は、シュルレアリズムの抽象作品を残している。

その後グループから離れ、さまざまな技法を試みた。アンタイの力量が発揮されるのは50年代終わりから。小さなハンコのような型を広大な画面に無数に押していったり、哲学的な文章を手書きで細かく模写するといった作品を、毎日少しずつ時間をかけて完成させた。近くで見たときと離れて見たときの印象がまったく違う。型を押した部分が、遠目には盛り上がって浮き彫りのように見える。文章を書き写したPeinture(Ecriture rose)は、詩的な雰囲気が漂う大作だ。

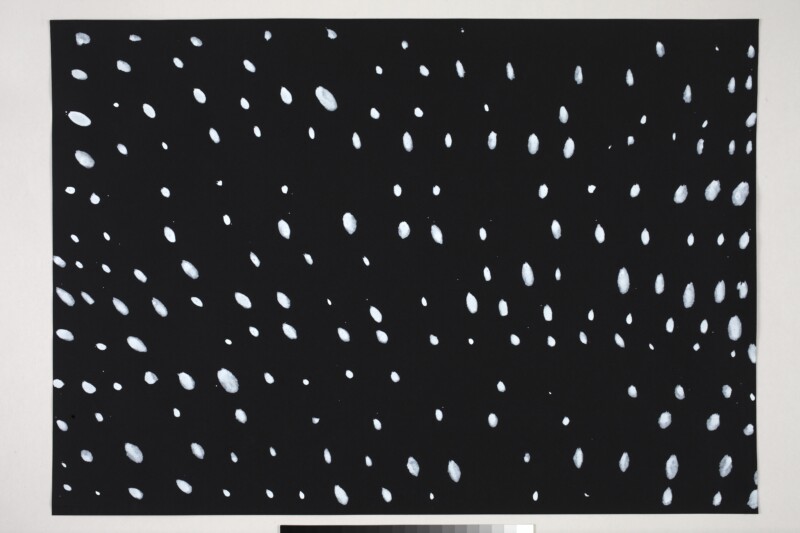

60年代には、画布を折ったりしわを寄せて、そこに絵具をつけた独特な作風でさらに新境地を開いた。このMarialシリーズとその前後の時代が、アンタイの芸術の頂点だ。サイズが非常に大きいため、空から無数の南国の青い羽根の蝶や木の葉が降ってくるようで、絵の前にいるだけで陶酔する。

それに続く鉱物のような『Catamuron』や『Panse』の連作には、彼の優れた色彩感覚が発揮されている。その後の『Meun』は、大きな石のような形を、少ない色数で表現したシリーズで、色の濃淡が立体感を出している。アンタイの芸術的飛翔が感じられるのはこのあたりまでだ。70年代の、布を折って色を付け、絞り染めのような効果を出した作品のあたりから、彼がどこに行こうとしているのかわからなくなる。工芸的なものに近づくにつれ、彼の独自性は失われていく。おそらく行き詰ったのだろう。1982年から15年間、公的な場所から姿を消し、作品も作らず、展覧会も行わなかった。最後は、過去の作品を切り、それをつなげた作品を残した。 (羽)

ポンピドゥ・センター。9月2日まで。 火休。

画像:Simon Hantaï Mariale m.c.3, 1962

Huile sur toile, Collection particulière © Adagp, Paris 2013

Simon Hantaï