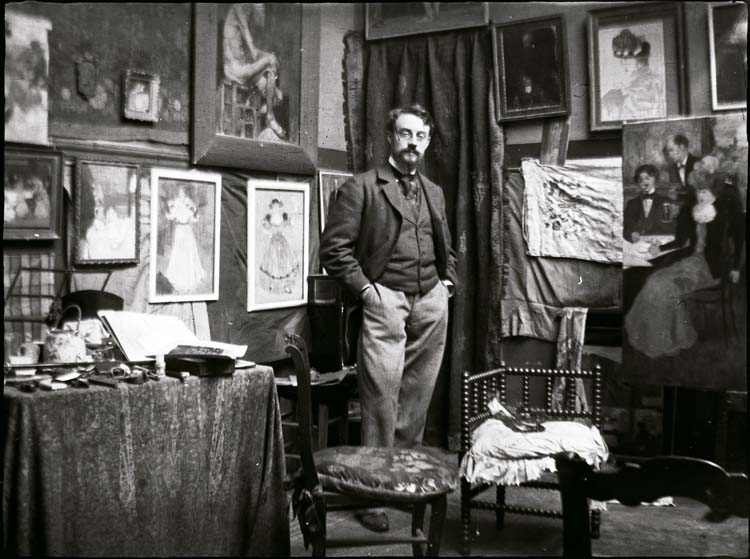

1897年、パリのアンリ・マティス。Fonds Henri Evenepoel

マティスが「マティス」になるまでのこと。

明るく華やかな色彩で知られる画家アンリ・マティス(1869−1954)。生誕150周年の今年、ノール県立マティス美術館では「マティスになる」展を開催中だ。有名になる前のマティスはどんな人で、どんな絵を描いていたのか。それを知りたくてノール県に旅に出た。

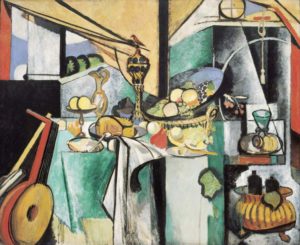

《デ・ヘームの〈食卓〉に基づく静物》1915年。オランダの画家、ヤン・ダヴィス・デ・ヘーム「卓上の果物と豪華な食器」(1640頃)をマティスが解釈して描いた本作品が、並列展示されている。

Henri Matisse、Nature morte d’après «La Desserte» de Jan Davidsz De Heem’s, 1915 The Museum of Modern Art, New York.© Archives Matisse © Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York

マティスになるまで。

フランスにはマティス美術館が2つある。一つはマティスが晩年を過ごしたニースに、もう一つは生まれ故郷のル・カトー・カンブレジ。ル・カトーの展覧会は、絵を書き始めてから1911年までのマティスの人生を作品とともに追っている。

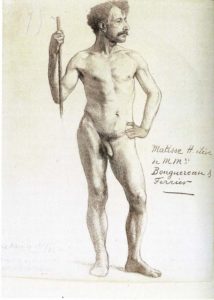

マティスが絵に目覚めたのは、公証人の書生をしていた20歳の時。虫垂炎で入院中、隣のベッドの人が油絵を描いていた。彼から勧められ描き始め、「これが自分の道だ」と思った。一族には画家も彫刻家もいない。リセでの石膏デッサンしか描いた経験はなかった。公証人になるためにパリで1年法学を学んでいた時、ルーヴルに足を踏み入れたことはなく、美術は遠い世界だった。20歳のマティスは色を使うことに魅了された。母から絵の具を買ってもらい、油絵入門の本を読んで独学で始めた。この頃描いた本を積んだ「静物」は、初心者とは思えない出来だ。画家としての遅いスタートを取り戻すかのように、故郷の近くのサン・カンタンで公証人見習いを続けながら、この町で夜のデッサン教室と美術学校に通い、難関のパリ国立美術学校の入試を準備した。親を説得してパリに出、様々な画塾で修業し、満を持して入試に望んだが、落ちた。この時提出した男性ヌードのデッサンはマティスが気に入ってずっと持っていたもので、味のあるデッサンだ。マティスがマティスになるまでの間、何度か危機が訪れたが、最初がこの時だった。失意を乗り越えられたのは、リール美術館で見たゴヤの絵のおかげだった。「こういう描き方をしてもいいのだ」と勇気づけられ、「続けよう」と決心。その後、パリ国立美術学校で絵の教授をしていたギュスターヴ・モローに聴講生として受け入れられた。モローは生徒の才能を伸ばす、優れた教師だった。

パリ国立美術学校の入試で提出した裸像デッサン(1892)。結果は不合格。1952年、本人が生まれ故郷ル・カトー・カンブレジの県立マティス美術館に寄贈した作品。

Henri Matisse Nu debout 1892 Fusain sur papier vergé « Chaperon E. Coquelin » ま© Photo Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Droits réservés © Succession H. Matisse

マティスに絵を続ける勇気を与えたゴヤの 「恋文、または若い女性たち」。

入試の失敗から3年後に合格し、正規の学生になった。モローの助言に従って街ゆく人々を素早く描いたデッサンや、自画像デッサンあたりから、のちのマティスらしい線が見え始める。次の危機は、独立後、家族もできたが絵が売れず、行き詰まって故郷に戻った時だった。家業を継ぐことも書生を続けることもできなかった売れない画家、と周囲から冷たい目で見られ、絵をやめようかと思った。しかし、ゴヤの絵を思い出し、諦めなかった。静物や花などが何点か売れたが、あるとき完成した花の絵を妻と娘に塗りつぶさせ、安易な道には進まないことを誓った。この意志の強さがマティスを成功に導くことになる。館長で展覧会コミッショナーのパトリス・ドゥパルプさんは、「1903年のどん底時代、絵を売るのではなく絵画を追求することが自分の道と再確認した時が、マティスがマティスになった時だ」と言う。南仏を旅して点描も試み、マティスの色彩は変わっていった。1905年、サロン・ドートンヌに出した絵はドランらの作品とともにスキャンダルを巻き起こし、「フォーヴィズム」と名付けられた。この時、マティスは美術界の前衛として日の当たる場所に出たのだった。

ルーヴル所蔵の「クロノス」と、それをデッサンする1930年頃のマティス。

ボアン市庁舎には、同市出身の画家エミール・フラマンが描いた大壁画がある。外国から布地を買い付けに来る人たちと、色とりどりの商品を勧めるボアンの商人たち。マティスの作品の装飾性はこのような環境からも影響を受けていると言われる。市庁舎の受付に言えば、鍵を開けて見せてくれる。 1 pl. du Général de Gaulle 02110 Bohain-en-Vermandois Tél : 03.2307.5555 月〜金 8h30-12h00/13h30-17h30

マティスの感性を育んだ町、ボアン。

父方は織物職人、母方は皮革で財を成した家。マティスは1869年の大晦日の吹雪の晩、ル・カトー・カンブレジに生まれた。マティス美術館の近くを流れるセル川では皮なめしが行われ、周辺には労働者の住宅があり、マティス一家もそこに住んでいた。マティス誕生の8日後、一家は15キロ南のボアン・アン・ヴェルマンドワに引っ越し穀物商を始める。でも日曜には一家で馬車に乗って祖母のいるル・カトーのミサに来たり、短期間ではあったが、ル・カトーの中学校にも通った。

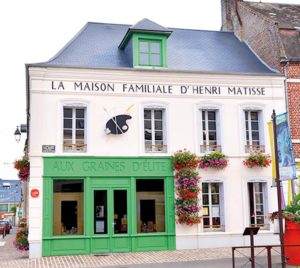

ル・カトーもボアンも繊維業で栄えた町。繊維工場があったほか、多くの家庭に織機があり、機織りの音が響く町だったという。マティスの母親は結婚前にパリで帽子を作っていたこともあって(マティスは帽子の女性を多く描いている)家には色とりどり、模様の美しい布地があり、マティスの色や模様づかいの感性を育んだ。ボアンの町に今も残るマティス家の住まいは穀物倉と店、離れの厩舎を再現し、住まいもマティスが晩年ニースで使っていた机やベッドを配して見学者を迎えている。

▶︎ Maison familiale d’Henri Matisse マティス一家が住んだ家:

26 Rue du Château 02110 Bohain-en-Vermandois

Tél : 09.6443.8463

www.musee-matisse.com

SNCF Bohain 駅からマティスの家までは徒歩20分ほど。Le Cateauとは13kmの距離だが直通の電車で30分弱 (1日に1便)、乗り継ぎなら1時間~2時間かかる。

水~土 : 10h-12h/14h-18h 日:14h-18h 月火祝休 ※4/1に開館日と時間が変わるのでサイトでチェック。