昨年暮れ以来、第3、第4 世代経口避妊薬(ピル)の中で問題になっているのが〈Diane 35〉。この薬は1987 年、ニキビの薬として認可されたが避妊薬としては認可されてない。〈Diane 35〉は避妊効果があるということで若い女性の間で広く利用され、昨年末までに約31万人余が服用。その副作用により特に血栓症(1万人に3〜4人)を誘発し4人が死亡している。その他、血栓塞栓(そくせん)症や脳血管障害など125件余の疾患例が出ている。2月中旬までに被害者70人余が第3、第4世代ピルをめぐって製薬会社数社を相手取りパリ大審裁判所に提訴した。

被害者の中でもメディアに大きく扱われたのは、現在25歳のマリオン・ララさんの例だ。彼女は19歳から〈Diane 35〉を服薬した。2006年に脳血管障害により片麻痺と失語症に(身体障害度65%)。2010年、ピルを再服用する際、婦人科医の診断により、遺伝子異常により血液凝固が進んでいたことがわかる。彼女の脳血管障害はピルの副作用と、昨年6月に判明。同年12月、マリオンさんはドイツの製薬会社バイエル社とフランス医薬品安全庁 (ANSM)を相手取って提訴した。

今日、妊娠可能年齢のフランス女性の81%は避妊法を利用。ピル57%(15〜24歳85%)、リング22 %、コンドーム21%。それでも妊娠中絶手術は年22万件にのぼる。現在約50種類余のピルが市販されているが、医療保険(65 %)が利くのはそのうちの16 種。母娘とも、保険が利かなくても値段の高い方に安心感を覚えるのか、また婦人科医も、服用者とその家族の病歴も問わずに最新型の第3、4世代ピルを処方する傾向にあった。

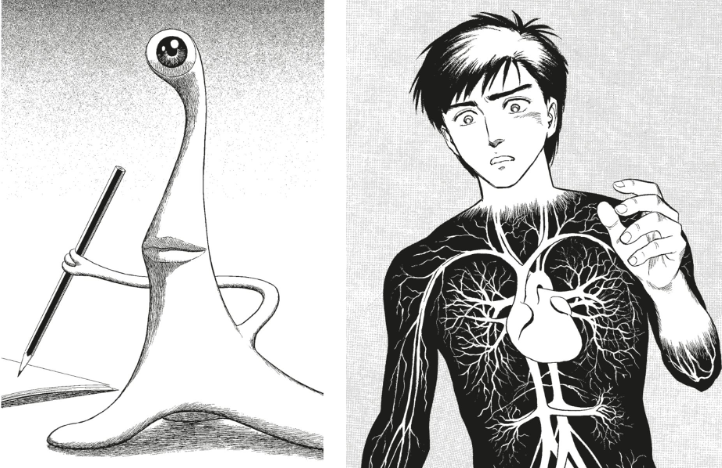

ピルは、主に黄体ホルモン(プロゲステロン)と卵胞ホルモン(エストロゲン)の合成剤で、両ホルモンを含む混合型ピルや配合量が変わらない1相性ピル、途中で変わる段階型や順次型などがある。第1 世代ピルは60年代に開発された全身用ホルモン避妊薬〈ノルエチステロン〉だった。含有量も50㎍以上だったため副作用として肥満化を促した。ガンになる、不妊症になるのではという不安もあった。現在、唯一〈Triella〉のみ市販。第2世代ピルは70〜80年代に市販。黄体ホルモン作用の強いレボノルゲストレルにより投与量の低量化(20〜30㎍)が可能に。保険率65%。

90年代以降市販された第3世代ピルは3種類の黄体ホルモンからなり、そのうちの〈ノルエチステロン〉はニキビの薬だが、避妊効果があるので処方された。新世代ピルといわれる第4 世代ピルは、月経困難症への効能があるが、特に35歳以上の喫煙者には静脈血栓塞栓症のリスクが高いという。〈Diane 35〉が問題になって以来、第3、第4世代ピルの販売が一挙に25〜30%低下し、第2世代ピルに切り替える女性が増えている。

ちなみに米国での避妊法利用率は約60 %(英国75 %)。そのうち避妊薬29%、不妊処置20 %、コンドーム16%、リング使用15 %だそう。日本ではもっぱらコンドームの利用率が高く、既婚夫婦75.3%、未婚女性93.4%(2000年毎日新聞調査)。ピルは1%(約30万人)にすぎないという。中でもフランスで、60〜70年代の女性解放に拍車をかけたのはピルだった。特に働く女性が自分の体を自分でコントロールできるようになったのだから。(君)