フランス写真界の巨匠の一人、ロニスの回顧展が、写真専門美術館ジュ・ド・ポームの主催で8月末まで開かれている。冷房が効いていない狭い会場だが、人いきれで汗だくになっても心の中に清涼感が残る展覧会だ。

フランス写真界の巨匠の一人、ロニスの回顧展が、写真専門美術館ジュ・ド・ポームの主催で8月末まで開かれている。冷房が効いていない狭い会場だが、人いきれで汗だくになっても心の中に清涼感が残る展覧会だ。

写真館を経営していた父からプレゼントされたカメラで撮る喜びを知ったロニスは家業を手伝うようになるが、写真館は、父の死に伴い4年後に閉鎖。以後、フリーの写真家として活躍した。

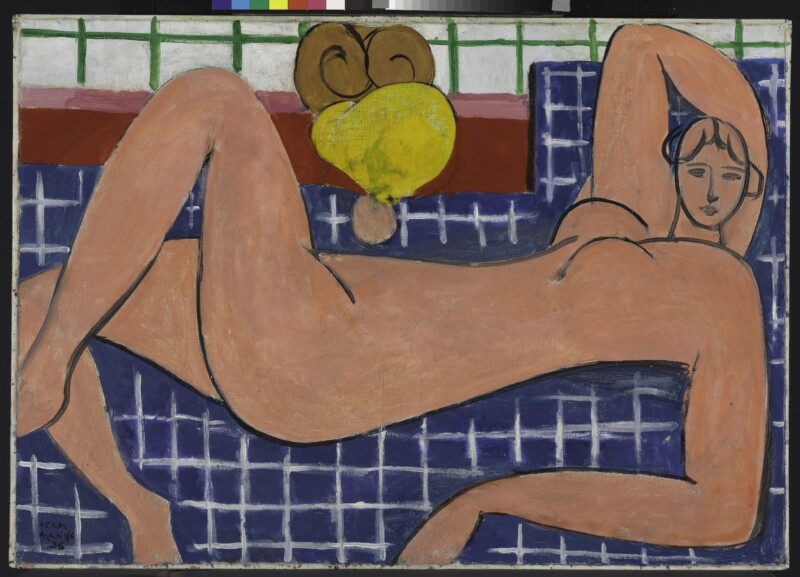

題材は、社会的なルポからヌードまで幅広い。植物や建物だけの風景はほとんどなく、必ず人間や動物が写っている。作者の人間への共感と信頼、あたたかいまなざしが感じられる。それが、ロニスの写真を安心感のある心地よいものにしている。

『捕虜の帰還 Le retour des prisonniers』は、フランス国鉄の注文で撮ったシリーズの一枚だが、あまりに親密な写真だったので、依頼主に渡さなかったという。戦後戻ってきた捕虜だった男性を駅で迎える女性の表情が、彼女の思いをすべて語っている。

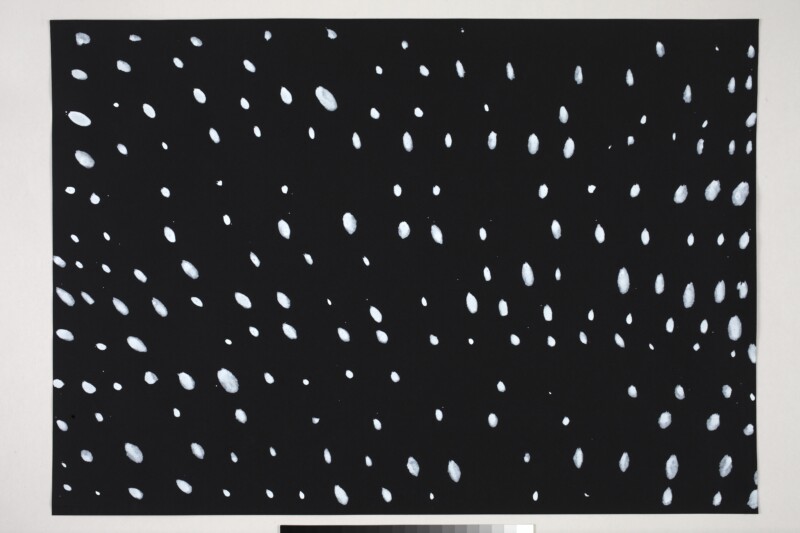

生き物が写っていない作品にも、妙に生き物の感覚がある。広場に並ぶ高級車を撮った『コンコルド広場をある夜通って Place de la Concorde, un soir en passant』では、夕日に映える黒塗りの車体が、大漁後に浜辺に打ち上げられたマグロのようだ。『モンマルトル、ミュレール通りのタクシー Taxi rue Muller à Montmartre』からは、モンマルトルから立ち上る人脂の臭いがする。

構図ははっとさせられるほど巧みだし、白黒のバランスも素晴らしい。けれども、何か物足りない。被写体の下から立ち上ってくるような物語性がなく、想像力が刺激されない。例えば、『冬のロレーヌ Lorraine en hiver』では、赤ずきんを思わせる子供3人が田舎道を歩いている。面白いシチュエーションなのに、何も起こらない平和な風景。見えるもの以上のものは表現されていない。

ロニスは、作品に自分の内面を色濃く投影するタイプではないようだ。登場人物のエモーションは感じられても、彼自身のエモーションは希薄だ。

イラストと絵の境界線にあるような写真。うますぎるのと屈折のない楽天性が、見ていて心地よいのと同時にそんな印象も与えている。(羽)

8月22日迄。11h-19h(木 -21h30)。月休。

Monnaie de Paris : 11 quai de Conti 6e

写真:Willy Ronis, Lorraine en hiver, 1954

Ministère de la culture et de la communication, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

© Ministère de la Culture et de la Communication