Rochefort – Maison de l’écrivain voyageur Pierre Loti

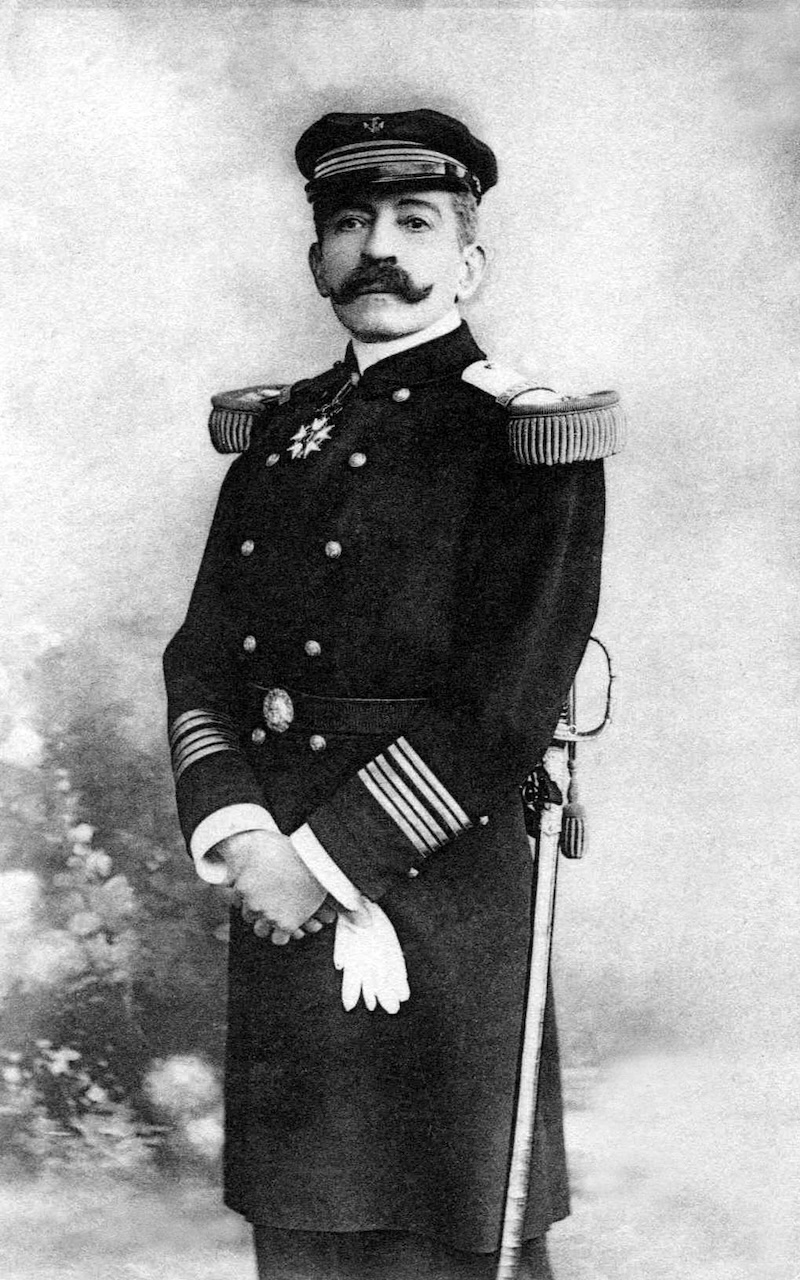

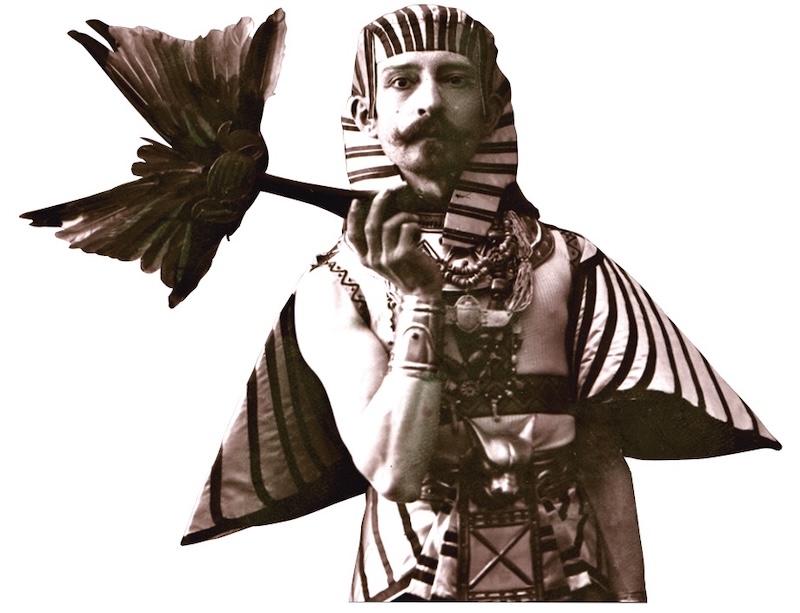

『お菊さん』 『氷島の漁夫』などの著作で日本でも知られるピエール・ロティ(1850-1923)は、海軍士官として世界を旅した。船旅をするようになった頃に始めた日記を生涯つづり、それをもとに小説や紀行文を書いた。幼い頃から芝居好き。作家になる前は挿絵画家だった。仮装も好んだ。一見、エキセントリックなダンディーはまた、数々の港町で恋をし、それを著作として発表した。

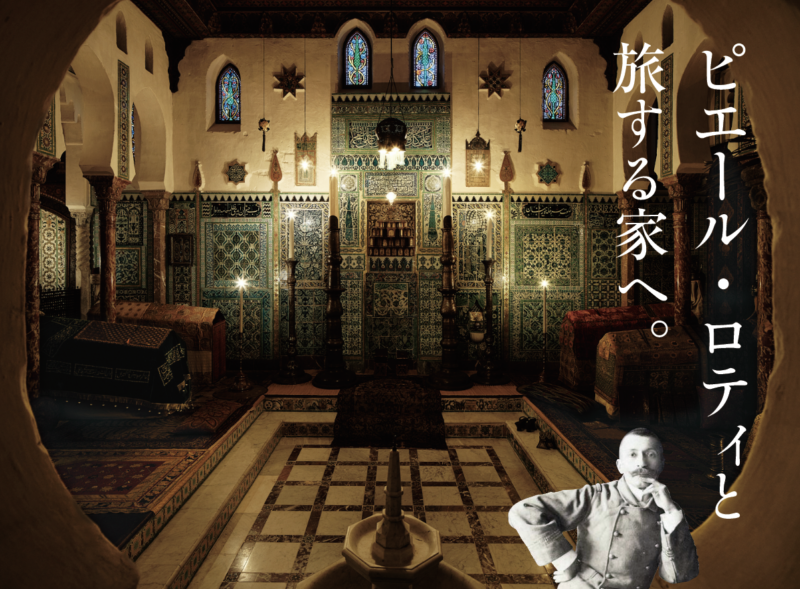

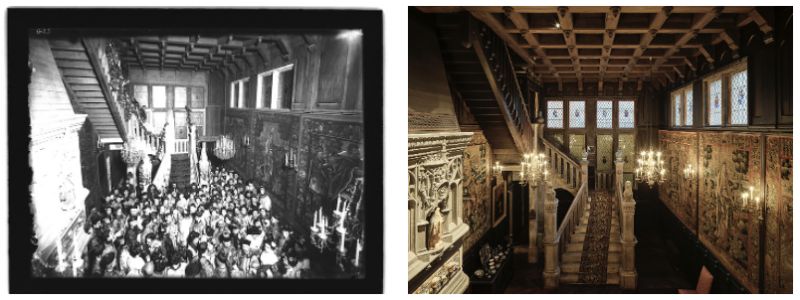

そんなロティの家は旅のアルバムのようだ。大西洋に近いシャラント川沿いの町ロシュフォールの生家に、訪れた国を彷彿させる部屋を次々と造る。トルコ風サロン、「日本のパゴダ」、中国の間…。作家として名声を得、41歳で当時最年少のアカデミー・フランセーズ会員に選出された頃から装飾は豪華さを増し、ルネサンス期の城さながらの大広間、尖塔ミナレットのあるモスクまで家のなかに作ってしまう。

ロティが生まれ育ったロシュフォールは、ルイ14世が海軍工廠として開いた町。米独立運動を支援した帆船エルミオーヌ号もここで造られ、ラファイエット将軍を乗せて出航した。そんな町で幼いころから旅への夢をふくらませたロティだが、旅が終わるとロシュフォールの家に戻った。複雑な大改修に12年を要したその家が、この6月に一般公開を再開した。その家を訪れ、ロティとともに、世界の旅に出かけよう。(六)

ロシュフォールのピエール・ロティの家へ。

ピエール・ロティは、生まれ故郷のことを、「モノトーン、画一的」、「ユグノー(新教徒)の厳格さの匂いが漂う町」などと表現している。たしかにロシュフォールは直線と直角で構成されている。ロティの家も、外は何もない白い壁で、うっかりすると見逃しそうだ。これが家に入ると、みっちり異国情緒が詰まった部屋から部屋へと案内される。

ロティの客はまず、赤いサロンへ通される。ロティが幼い頃、家族が集っていた部屋だ。今はボルドー色のビロードの壁に、ロティの姉が描いた家族の肖像画が並ぶ。次は青のサロン Salon Bleu。妻ブランシュのために、ルイ16世スタイルの水色の家具であつらえたサロンだ。

カーテンをくぐり、別の間に通されると、そこにはタピスリーが壁を覆い、人が何人も入れるような暖炉がある。これ見よがしに豪華な 「ルネサンスの大広間」だ。大階段を上るとそこはモスク。ロティは客を通す時、使用人たちにサクラで礼拝をさせ、あっと驚かせたという。ロティの部屋はというと、僧院の独房のようにシンプルだ。物は少ないが、テーブルの上にはヒゲをカールするためのコテがふたつ置いてあった。

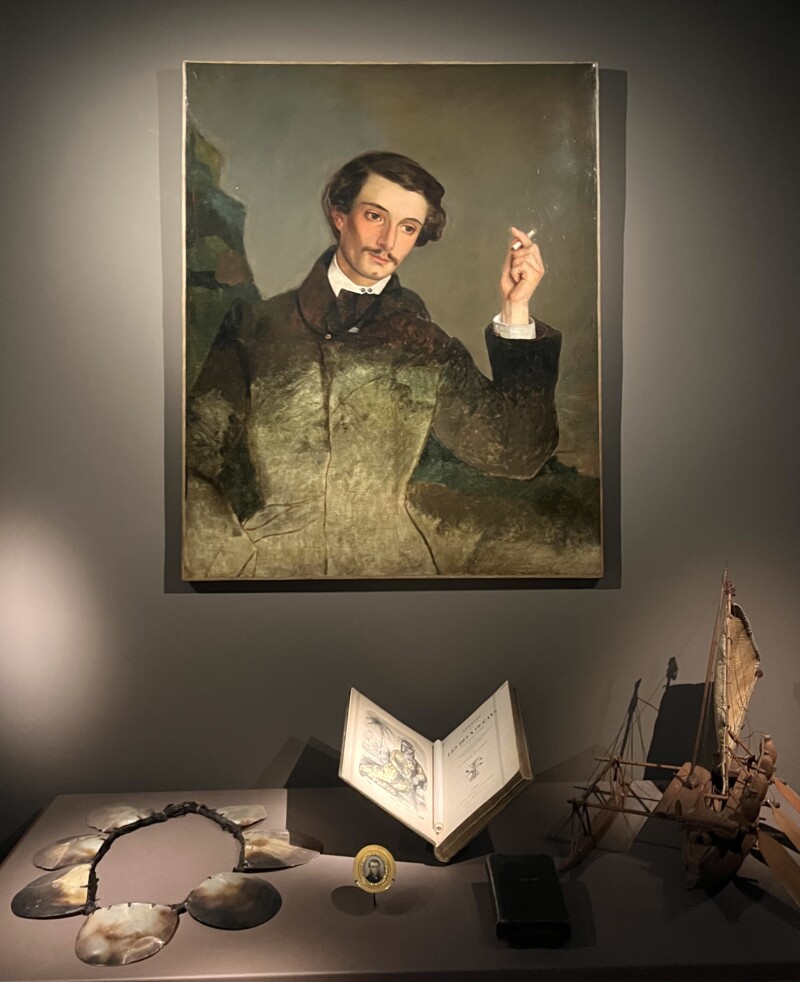

ジュリアン・ヴィオ (ピエール・ロティの本名)は1850年、ロシュフォール市の会計主任だった父親とボルドーの良家出身の母のもと三男として生まれた。祖母たちや叔母たちも同居する家で、ジュリアンは女に囲まれて育った。

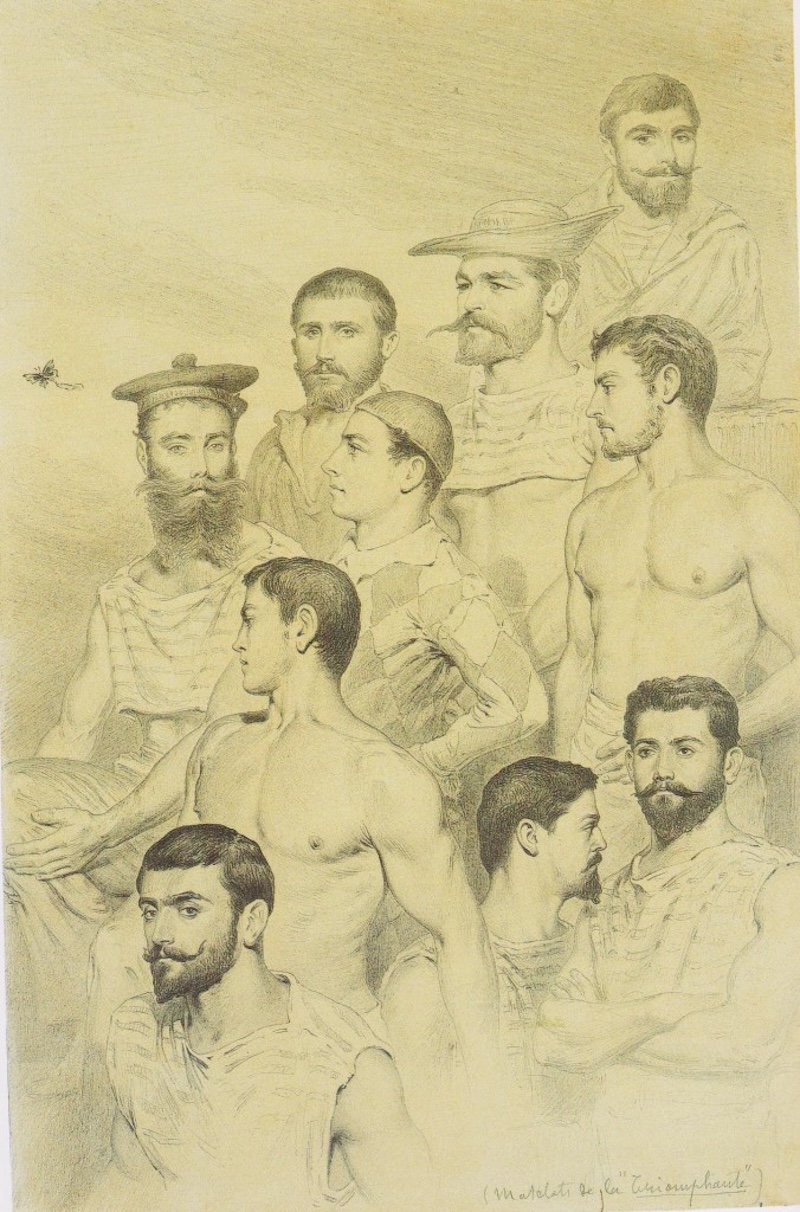

19歳上で画家の姉マリーから絵の手ほどきを受け、後に旅をしながら描いた絵は週刊誌リリュストラシオンに掲載されるほどのレベルになる。14歳離れた兄ギュスターヴは海軍の外科医としてハイチやベトナムに赴任していた。ジュリアンが海軍に入ったのはこの兄の影響が大きいが、その兄は、28歳の若さで船上で病死。そして同年、父親が横領の嫌疑をかけられ投獄された。後に無罪が確定するが、金の返済で家は貧しくなる。社会的な成功を得たロティが家を豪奢に飾ったのは、社会への復讐もあったとロティの家の主任学芸員ステファニ氏は考える。

ジュリアンは17歳でブレストの海軍学校に入学、1870年から世界を航海する。26歳のとき、トルコでムスリムの若い女性ハキジェと不倫の恋をし、現地に残るか悩んだ末、再び船に乗る。そのラブストーリーをもとに初の小説 『アジヤデ』(1879)を匿名で出版した。

次なる小説はタヒチが舞台の『ロティの結婚』(1880)。これは現地女性との契約結婚を軸に物語が展開する。主人公は熱帯の花の名 「ロティ」の洗礼名をタヒチ女王ポマレ4世から授かるが、現実世界でもジュリアン・ヴィオは作家名ピエール・ロティを名乗るようになる。この小説をもとにレオ・ドリーブは3幕のオペラ 『ラクメ』(Lakmé)を作曲した。これは今日でも公演され、甘美な 「花の二重唱」のアリアはCMや映画などにも使われている。

セネガルでの女性との出会いをモチーフにした 『アフリカ騎兵』(1881)も、フランスの植民地活動を背景に、西洋と非西洋、異文化への興味と不理解などがからみ合う自伝的小説だ。1886年の 『氷島の漁夫』などの成功で、80年代は印税で家の借金も返せるようになり結婚もした (アヴァンチュールは続いたが)。家を改装していくのも、この頃からだ。

出版された著書は61冊、訪れた国は28ヵ国。未知のもの・人に並々ならぬ好奇心をもち向かって行く人だった。1923年6月10日、ロティはバスク地方アンダーユで没した (妻との家庭と並行してバスクの女性と息子を3人授かっていた)。ロシュフォールと、祖母の家があるオレロン島で国葬が執りわれ、オレロン島の家の庭に埋葬された。

伝説にのこる仮装パーティー

ロティの見た日本。

戦艦ラ・トリオンファント号に乗って、ロティは1885年、初めて日本を訪れた。長崎で現地妻としておカネさんを紹介され、共に暮らした経験を小説にしたのが 『お菊さん Madame Chrysanthème』(1887)だ。お菊さんとは心通わずロティは退屈してしまったが、小説の評価は上々。オリエントや日本趣味が欧州を席巻したこの時代、ゴッホがこの本を読んで「自分の日本」を求めて南仏へ赴いたり、アンドレ・メサジェがオペラ化して1893年に初演、それがプッチーニの 『蝶々夫人』(初演1904年)のベースとなったりもした。ロティはその後も日本を訪れ、 『日本秋景 Japoneries d’automne』、『お梅が三度目の春 La Troisième jeunesse de Madame Prune』などを書いている。

京都、横浜、鎌倉、東京、日光などを訪れ書いた紀行文 『日本秋景』には、鹿鳴館での晩を描いた 『江戸の舞踏会』が収められている。1886年の明治天皇の誕生日を祝う舞踏会に招待されたロティは、完成してほどない鹿鳴館を見て「あぁ、なんと美しくないことか!…そこらの (フランスの)温泉都市のカジノのようだ」、ルイ15世時代のドレスに身をまとう女性は、「日本とフランス18世紀の混合は想定外のインパクトだ。極東の顔とトリアノンのようなパニエ入りドレスにコルセット。マダムたちよ、すばらしい仮装です!」と辛辣だ。

芥川龍之介の 『鹿鳴館』にはこの晩のロティが登場するが、ジェントルマン的に描写されるのみで、日本人への意地悪な視線など、みじんも感じさせない。とはいえ、当時の日本が、ロティの目を通して描写されているのは興味深い。

そんなロティも、11月の静けさのなかで訪れた日光には感銘を受け、ロシュフォールに戻るとすぐに東照宮をイメージした 「日本のパゴダ」を自宅内につくった。また、幼いころ読んだ赤穂浪士の墓を訪れ「驚くべき英雄譚!超越した忠誠心!」と熱く賞賛。「しかし、今日のなよなよと退化した日本人たちを知るだけに、大きな謎である。これまで私は、近代日本をけなし続けてきたが、彼らにもこのような高貴で騎士道的な歴史があったのかもしれないと、尊敬の念がよぎるのだ」。

ロティはイヤミの天才かもしれない。手向ける花を持参しなかったが、菊の花を一輪フランスまで持ち帰ることで彼らに敬意を表した、と記している。

◉パリからの行き方

パリ・モンパルナス駅からSurgeresバスに乗り換え(3時間半)、アングレーム乗り換え(4時間)、ボルドー乗り換え(4時間40分)などがある。国鉄ロシュフォール駅からロティの家がある旧市街までは徒歩15分から20分ほど。

◉Maison de Pierre Loti

137 rue Pierre Loti 17300 Rochefort

Tél 05.4682.9160 https://maisondepierreloti.fr

※全予約制。ガイド付き見学のみ(90分)。一回定員10人。

16.50€/12.50€。月休、4月~9月は火~日:9h45–19h。

見学の集合場所は家から1分のMusée Hèbreロビー(下記)。

※残念ながら夏期の予約はいっぱい。10-12月、2-3月は9h45-12h30/13h45-18h。

◉Musée Hèbre

ロティが日本から持ち帰ったもの、ロティの船内キャビン、

デッサンなども展示されている。

63 Av. Charles de Gaulle 17300 Rochefort

火〜土: 10h-12h30 / 14h-18 h

ロティの家+エブル美術館ペアチケットも (19/14.5€)

1666年ルイ14世が造らせた海軍工廠の町、ロシュフォール。

フランス海軍に戦艦が不足していたため、ルイ14世と海軍大臣コルベールは、短期間で多くの船を造れる施設を造ろうと、大西洋岸側に場所を探していた。ロシュフォールは大西洋までは川沿いに25km、内陸にあることで守られ、英・西の国境から遠く、シャラント川のおかげで物資の豊富な内陸部へのアクセスが便利なことなどから工廠が置かれることに。造船ドック、製鉄所、製材所、動力供給の風車、倉庫、造船所で働く囚人の刑務所、病院などを備えた、両岸にまたがる巨大な産業都市が誕生。碁盤の目状の住宅地に、教会、花街などが造られ町が発展した*。1666年の開設時から1927年の閉鎖までに550隻の戦艦が造られた。

その活発な造船活動の名残を残すのが王立製綱所だ。大きな帆船には丈夫な長いロープが必要だから、建物も長い350m。当時は欧州最長の建物だった。今は製鋼について学んだり、ロープの様々な結び方教室に参加できるミュージアムになっている。

*エーブル美術館(Musée Hèbre インフォ前述) 1階、街の立体模型や歴史の展示室がおすすめ (美術館のこの部分は無料)。

◉Corderie Royal

Rue Jean-Baptiste Audebert 17303 Rochefort

Tél : 05.4687.0190

8/30までは毎日10h-19h。(その他の時期はサイト参照)。

11€/8.5€/6€

www.corderie-royale.com

Maison de Pierre Loti

Adresse : 137 rue Pierre Loti , Rochefort , FranceTEL : 05.4682.9160

アクセス : パリ・モンパルナス駅からSurgeresバスに乗り換え(3時間半)、アングレーム乗り換え(4時間)、ボルドー乗り換え(4時間40分)などがある。国鉄ロシュフォール駅からロティの家がある旧市街までは徒歩15分から20分ほど。

URL : https://maisondepierreloti.fr

※全予約制。ガイド付き見学のみ(90分)。一回定員10人。 16.50€/12.50€。月休、4月~9月は火~日:9h45–19h。 見学の集合場所は家から1分のMusée Hèbreロビー(下記)。 ※残念ながら夏期の予約はいっぱい。10-12月、2-3月は9h45-12h30/13h45-18h。