ゲドロン城、21世紀の 〈中世の城〉。

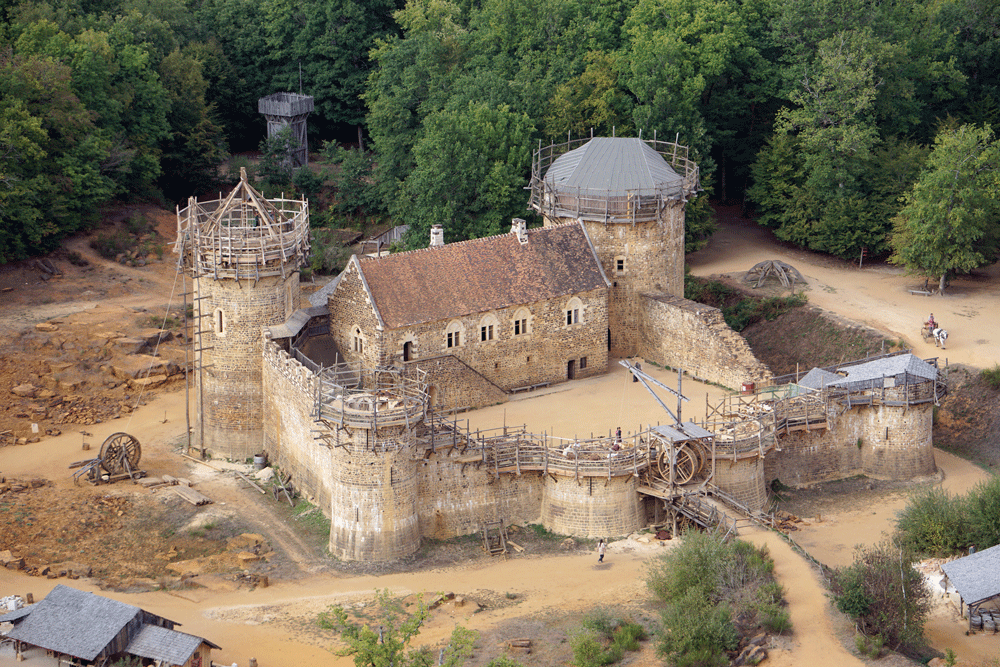

カンカン、トントントン…、金属が石を叩く音、窯で木が燃える香…。ゲドロン城は着工から22年が経過して、ここまで進みました。

今年は、礼拝堂の塔の屋根の瓦葺き(表紙)、鳩舎、入口の門(門の脇の塔の丸屋根も)などを70人ほどの職人さんが造っています。考古学者、城塞研究家、建築史家で構成された専門家チームは進行を見守りますが、彼らにとってもゲドロンは発見に満ちた考古学研究所なのです。

どんなお城?

6つの塔を設けて四角くめぐらされた城壁は、投石機など敵の攻撃にも耐えられる2.1m~2.5mの厚さ。権力の象徴でもある主塔(右奥) は6つの塔のうち最も高く28.5m。その地下に貯水槽、1階に狭間(さま)を設けた弓矢を射る部屋、城主と家族の部屋、塔頂部に木造の櫓(やぐら)。他の塔には礼拝堂(左奥)、鳩舎(手前角の塔内)、中庭に井戸。母屋には厨房、レセプション広間、食糧貯蔵室。敵に包囲された際の、篭城の備えができる城だ。城壁の外には、石切場、鍛冶場、野菜畑、瓦を焼く窯、パンを焼くかまどがある。敷地内でとれる鉱物から顔料を作り、大広間などに壁画を描いている。現場の随所に必要な縄も、繊維を麻から採って編んで使う。© Guédelon

◎ 膨らんだ築城の夢。

プロジェクトはある発見から始まった。ゲドロンから10kmほどに位置するサン・ファルジョー城は、15世紀に建てられ、1652年からルイ14世のいとこアンヌ=マリー=ルイーズ・ドルレアンが住んだ城として知られていた。ところが、この城を修復するための事前調査によって、その城の下から中世の城跡が発見されたのだ。城砦や中世の城研究家などから、その城を「再現」する案が出た。でも、ただ再現するだけでは面白くないね、と、中世の城を一から考えて築く夢が膨らみ始めた。

◎ 場所選び。

ブルゴーニュ地方ヨンヌ県。ピュイゼと呼ばれる一帯は、ヨンヌ川の水、ゲドロンの森など豊かな自然で知られる。13世紀の築城を夢見るチームは、この森に採石場跡を発見した。石の確保は昔から城づくりのカギだった。ゲドロン城に必要な3万㎥の石が城の足元で採れれば買わずにすむし、運搬費用も労力・時間もかからない。こうして場所が決まった。森の名にちなんで将来の城を「ゲドロン城」と命名。合言葉は「理解するために築く!」だ。

ブルゴーニュ地方ヨンヌ県。ピュイゼと呼ばれる一帯は、ヨンヌ川の水、ゲドロンの森など豊かな自然で知られる。13世紀の築城を夢見るチームは、この森に採石場跡を発見した。石の確保は昔から城づくりのカギだった。ゲドロン城に必要な3万㎥の石が城の足元で採れれば買わずにすむし、運搬費用も労力・時間もかからない。こうして場所が決まった。森の名にちなんで将来の城を「ゲドロン城」と命名。合言葉は「理解するために築く!」だ。

◎ 1228~1254年が舞台。

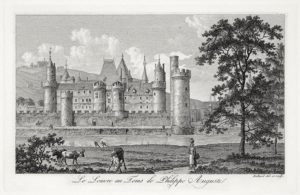

ルーヴル美術館の地下には、フィリップ・オーギュスト王(フィリップ2世、在位1180–1223年)が建立した「ルーヴル城塞」の壁が残っている。彼は40年以上の在位期間中に、パリを囲む防護壁やルーヴル城塞を造ってイングランド王国からの攻撃に備えつつ、イングランド領となっていた国土のほぼ半分を奪還しては次々とそこに城を建てていった。そんな「フィリップ2世様式」の城が、ゲドロン城のお手本だ。(他にもマイエンヌ県のラヴァル城、エッソンヌ県のドゥルダン城他多くの城を参考にしている)。

ルーヴル美術館の地下には、フィリップ・オーギュスト王(フィリップ2世、在位1180–1223年)が建立した「ルーヴル城塞」の壁が残っている。彼は40年以上の在位期間中に、パリを囲む防護壁やルーヴル城塞を造ってイングランド王国からの攻撃に備えつつ、イングランド領となっていた国土のほぼ半分を奪還しては次々とそこに城を建てていった。そんな「フィリップ2世様式」の城が、ゲドロン城のお手本だ。(他にもマイエンヌ県のラヴァル城、エッソンヌ県のドゥルダン城他多くの城を参考にしている)。

フィリップ・オーギュスト時代のルーヴル城塞。

ルイ9世の治世(サン・ルイ、在位1226–1270)になり、ゲドロン城の(架空の)城主が登場する。まずは「シナリオ作り」から始まった…。英仏間の抗争も落ち着いた太平の世、ゲドロン城主ギルベールは、ピュイゼ一帯を支配するトゥシー家の臣下で、家来30人ほどを抱える領地の規模も小さめの領主。一国の王様なら職人を大勢雇って短期間で城を築けるが、彼にはそんな財力はない。白い石灰質の石を使って優雅な城にしたいが、領内では採れず買うのも高価だから、装飾のために30km離れたドンジーから少量取り寄せる程度だ。城の入口も、外敵の侵攻を阻止する跳ね橋が多かったが、平和になったし、封建社会のなかでの地位を考慮すれば、固定された橋で十分…ということに。

1997年には建設許可が下り、翌98年には築城現場を一般公開した。2023年の竣工予定で始めたが、現場の職人さんたちは見学者に説明する役目も負うため、工事が思うように進まない。竣工目標は、2025年に改められた。

◎ 築城は30年計画。会社も成長。

◎ 築城は30年計画。会社も成長。

「どうせ中世を再現したテーマパークに過ぎない」と、科学的な価値を認めなかった人々の視線も変わった。着工後3年間は欧州、地方などから補助金が支給されたが、現在は年間30万人の入場者数を迎える、ブルゴーニュ地方でオスピス・ド・ボーヌに次ぐ人気観光スポットになり、入場料で築城現場を運営し100人の社員を養える会社に成長した。城周辺には商店やホテルができ雇用を生み、地域の活性化につながった。一回行った人は、工事の進行状況を見たくなるからリピーターが多いという。

運搬には輓馬(ばんば)。© Guédelon

敷地内の柳の枝でつくるカゴ。砂利や土など、資材を運ぶのに使う。