Q:ちなみに、もし差し支えなければ、マダムとはどこで知り合われたんですか?

呉屋:(笑)これは長い話ですけれど、マダムは旅行会社にいたんです。日本から駐在員としてこちらに来ていて、1985年か86年かな。たまたま僕のアソシエと彼女の会社の社長が知り合いで、僕はその頃はシャンパーニュにいたんだけれどパリに来ると時々顔を合わせていた。で、一緒に弁当を食ったりしながら顔見知りになって、それからですかね。ちょうど店を準備しているときに時間があったので、たまに一緒に飯でも食いに行くとか。

Q:で、また立ち入った話で申し訳ないのですが、ご結婚をされたのは?

呉屋:1988年です。

Q:この店を始めた当時から二人三脚で?

呉屋:いや、最初は厨房に僕を入れて4人、ホールは3人でやっていました。ずーっと満席でしたね。当時はこの辺りに会計や弁護士の事務所などがたくさんあって、とても流行っていました。この店は僕たちが4代目でその前もずっとレストランでした。名前を使うのも僕たちで4代目、結構古い店なんです。その前の店Capelineの方は、夜はいいんですけれど、あの頃お昼はオフィス街じゃなかったからあまり人が入らなかった。だからこそパリの出口に近いこの場所にしたんです。パリの外からもすぐに来れてしかも駐車がしやすい、という意味でも理想的でした。ただあれから随分と変わりましたけれどね。ここを買った時、昼は何も言わなくても人が入ったんですけれど、夜にも人を入れなきゃということで結構早くに夜のセットメニューを作りました。確か170フランだったかな。

Q:170フランっていうと30ユーロ弱?

呉屋:まあ手頃だった方だと思います。始めてすぐにFigaro scope(フィガロスコープ、毎週水曜日に日刊紙Le Figaroの付録として付いて来たタウン情報紙)で3つハートマークをもらったんです。あの頃はハート3つというのが一番いい評価でしたが僕は取材にきていたことすら知らなくて、写真と一緒に店の情報が載ったら、ね(近くにいるマダムに同意を求める)。それ以来昼も夜も満席で、あの記録は26年店をやっていて一度も破ることができませんでした。いくら働いても間に合わなくて。あの時はBoudin de grenouille(カエルの血詰ソーセージ)かな。

Q:へえ、カエルですか?

呉屋:アルザスの特製料理です。それから鳩。それからクロキニョールCroquignoleという私の特製デザートにアイスクリームを添えて、というものをフィガロスコープが掲載したので、来る人はみんなそれを注文する。1ヶ月間そればかりでした(笑)。まあカエル料理なんて手間がかかるでしょう、鳩だって珍しい高価なものだし。来る人はお得だと思ったんでしょう。

Q:それは手がかかりますよね。ブーダンなんて、骨を外してミンチにして詰めるんですよね?大変な作業!

呉屋:だから大変だったです。そればかりを1ヶ月。ただこの売り上げをここにいる26年の間破れたことはないです。ちょうど2000年まではこの店は良くて、ユーロになってから少しずつ変わっていきました。この界隈はこぞって家賃を上げたので、事務所がすぐ隣の郊外ルヴァロワLevallois-Perretに引っ越していったんです。

Q:確かにルヴァロワとかクリッシーの方に新しいオフィス街がたくさんできました。

呉屋:そう、あっち方面に移ったんです。パーキングつきの新しいビルが次々と建った。それでこの辺りのオフィスが閉まって、空き事務所が増えていった。

Q:でもEcole Normale de Paris(エコール・ノルマル音楽院)とかコルトーホールなどもあるし。

呉屋:コンサートが終わるのは遅い時間なので、なかなか難しいです。コンサートに行く人から電話はかかって来るんだけれど、結局終わるのが10時、10時半だと来るお客さんはちゃんと食事をするんではなくて1品だけです。

Q:遅くまで開いていても採算が取れない。

呉屋:そういうことです。夜の10時半、11時からお客さんが来ると終わるのは夜中の1時、1時半になってしまう。うちの場合は10時前にオーダーストップします。昔はいつも夜中の1時過ぎに終えていましたね。それで週に3度買い物に行くと、若いときはいいけれど、歳を重ねるにつれてきつくなります。

Q:お客さんはこの界隈の人が多いですか?

呉屋:界隈の人がまあ多いですけれど、亡くなる人も多くてね。僕の料理はクラシックなんで、年齢層としては僕よりも上の人が多いです。だからここを開いたときに来てくれていた人たちは毎年少しずつ亡くなって。いまでも生きている方にたまに会うと「80歳すぎるとなかなか行けなくてね」なんて話をされる。常連の方たちとは、もう20年以上の付き合いです。夫婦連れでどちらかが逝ってしまうと、思い出があるからもう来ない。だから常連さんは増えなくて、減る一方です。まあ僕の料理を見てもわかるように、今の若い人たちの料理とは違いますから。

Q:でも、私は呉屋さんのお料理をいただいて久しぶりに嬉しかったです。今のVEGANだなんだと流行っているお料理に私は少し飽きていて。

呉屋:今の料理には私はついていけないです。今の若い人たちは僕の料理は食べません。来ても納得しないです。ああいうお腹いっぱいにならないぐらいの量がいい、という風潮です。

Q:今日いただいたお料理は家では絶対作れないんです。でも今流行りのお料理の中には家でも作れるものがある。材料さえあれば、調理していないものだってたくさんありますよね。

呉屋:うちらの料理というのは、家で作れないから食べに行くという料理です。

Q:私はレストランに行く、というのはそういうことだと思うんです。

呉屋:うちらが教わった料理、フランス料理というのはやっぱりソースが命です。今の時代はソースがない料理でしょう。だから僕はちょうど引退する時期だからちょうどよかったかな、と。自分がやってきた料理というのは今の若い人たちには合わないということもあるし。また元へ戻るとは思います。

Q:いや、絶対に戻ってくると思います。今の流行りは続かない 。

呉屋:僕のような料理は作るのがなかなか大変なんです。こうして今たくさんの日本人シェフがこちらで店を開けるのは、みんな我慢してこっちでちゃんと勉強したから。だからこそできるんだと思います。フランス人は我慢しない、その前に辞めます。この業界に残らないです。もちろん三つ星に行く人はいるかもしれないけれど、ごく一部、微々たる数です。ただ残った彼らが店を開くかというと開きません。僕が来た時代のフランス人たちはみんな田舎に戻って店を開くぞ!という夢を持って、みんな店を開いたわけです。今の若いフランス人たちは「冗談でしょう、レストランやるの?バカバカしい、儲からないし、働く時間は長いし、従業員は35時間労働って言い出すし、休みはないし、朝から晩まで働いて」とね。だから今、店を開くのはフランス人ではなくて日本人も含めた外国人です。

Q:結構色々な方からそういうお話を聞きました、フランス人シェフからもですけれど、やっぱり根をあげる人が多いそうですね。

呉屋:そう。うちも最初の頃にはフランス人が厨房にいました。彼も田舎からパリに出て来てガストロノミーを、というので「まあやってみれば」と1年間いたんですけれどね、僕が週に3度早起きして仕入れに行って、奴が来る頃9時ぐらいには仮眠を取っているのを見ていた。うちを辞めてから今度はフランス人シェフの別の店に行って、シェフが店を片付けている様子を見て「もうやらない」ということで、最後にはお抱えシェフになった。大きな会社の社長のですかね、シャトーを持っているような。まあその方が正解かもしれません。色々経験して、シェフが働く姿を見て、最終的には「自分にはできない」と判断した。結婚して子供もいて、店を持って朝から晩まで働くことは自分には無理だ、と。しかもフランス人は家族を大切にするでしょう。

Q:確かに、家庭生活を犠牲にして。

呉屋:犠牲にしてまで、とは思わない。

Q:すると、フランス人の場合は「家業」じゃなきゃ店をやらないんですかね。

呉屋:そうですね、僕がココディールなどで働いていたときも働きにきていたフランス人は親がレストランをやっているというようなのが多かった。

Q:だって、ボキューズだって、トロワグロだってみんな「家業」でしょう。

呉屋:そう、親の代からね。まあ小さい時から見慣れている人はいいんです。それを自分が朝から晩まで働いて、店を開くかということになると迷うんでしょうね。ぼくらの時代にはやりましたよ、そういうの。ただ僕の世代はみんな引退しています。僕よりも早いのかな、僕は今年64歳だけれど、みんな62、63歳で止めている。昔は兵役があったから定年が早いんです。僕が教わった、アルザス出身のかつての二番手は、今Epernayエペルネで店をまだやっていて、引退ができる年齢だけれど、今度は店を売るにも売れないらしいんです。1つ星のレストランでホテルもある、隣のビストロも流行っているのに、売れない。誰もやりたがらない。彼も子供がいないから、継ぎ手がいない。だからまだやっています。 (飛び入り)

マダム、遊佐さん(以下、おかみさん:): 結局シェフやシェフの知っている人たちというのは、料理もやり方も古い。つまり、今レストランは料理を売るんじゃなくて、何か新しいものを発信していく場所なんです。だから、私たちのこの料理で人はよべないんです。

Q:みんな今そちらの方向に流れているけれど、そこに本質はないから、必ず戻ってくるものはあると思います。

おかみさん::いや、それはないと思います。現場で見ている限りは、ないです。

Q:うーん、なんだか違う方向へ行っている気がしますね。なぜフランスはこれまで料理を誇ってきたのか?という基本的な疑問が湧いてきます。

呉屋:だから、フランス料理が世界遺産にならないのはそこにあるんだと思います。日本料理は世界遺産になった。フランス料理がそうならないのは、フランスでトップと言われているシェフたちが使っている食材の半分以上が日本も含めたフランスの外の食材だからなんですよ。

おかみさん::ビジネスをしなければ、太刀行かないんです。私は現場でしか見ていないし、もっと別のやり方があったかもしれない、後継者も育てなきゃいけなかったとも思います。私はセールスが下手なのでしなかった、ということもありますが、もっとネット上で売るべきだったかもしれないと思います。インスタグラムなんかで綺麗にプレゼンされていて、それでインスタ映えするって言われることもビジネスですよね?

それがうちにはできない。だからこそ、今が引き際かな、とさっきシェフが話したことにつながるんです。常連さん、昔から知っている方たちはパリから離れて田舎へ引きこもる、南仏へ移住する、または亡くなる方もたくさんいます。しかも味覚というのは次の世代にはなかなか継承できない。もちろんお子さん、お孫さんを連れてみえる方はいらっしゃいますけれど、ただし爺様、婆様がいなくなった時に孫世代はこの味覚を求めてはいない。

呉屋:僕が来た75年の夏あたり、まあ僕の記憶によればですけれどマクドナルドがシャンゼリゼにできたんですが、その年にすぐ撤退したんです。なぜかというとね、その時代の人たちはマクドナルド?アメリカ嫌いの人が多かった。ハンバーガーなんてこんなもの食えるか、という人ばかりだった。それが、1992年にディズニーランドがパリ郊外にできたのと同時に、マクドナルド、ハーゲンダッツ、そのかなり後ですがスターバックスなどがフランスに入ってきて居着いた。それはどういうことかというと、その時代に小さかった子供達の親たちがそれに飛びついたとすれば、食べるものが「チン」で始まるもの、要するに冷凍食品とハンバーガー、から彼らの食が始まっている、ということになります。それで味をしめてしまったから。

おかみさん: それが味の「基準」になってしまった。

呉屋:それは日本でも同じですよね、マヨネーズやケチャップに慣れてしまった人はたくさんいる。それを子供時代から食べているから、食べ物自体の味というのははっきりいって気にしていない。なぜこういうことを言うかというと、うちの店に19歳の見習いがきたことがあって、彼はケチャップを1週間で1本使ってしまうと言ったんです。彼にソースの料理を出しても食べない。「嫌だ、こんな臭いもの、肉の匂いがするソースなんて」と食べない。ちゃんと調理をしたボロネーゼを出しても、厨房のコックたちと一緒に「美味しい」と食べても彼は食べない。もう鶏のもも肉、鮭だけをおかずにケチャップをかける。たまにパンにイタリアの白生トリュフを挟んで、ケチャップをかけて食べるぐらいでしたね。彼は今いくつかな、もうそろそろ40になるかな。ねえ(とおかみさん:の方へ)。そういう彼ももう親ですよね、彼の子供がどういうものを食べて育つか、想像できるじゃないですか。そういうことです。彼のような世代がね、今新しいフランス料理だ、と食べに行く、量が少ないことに満足している。

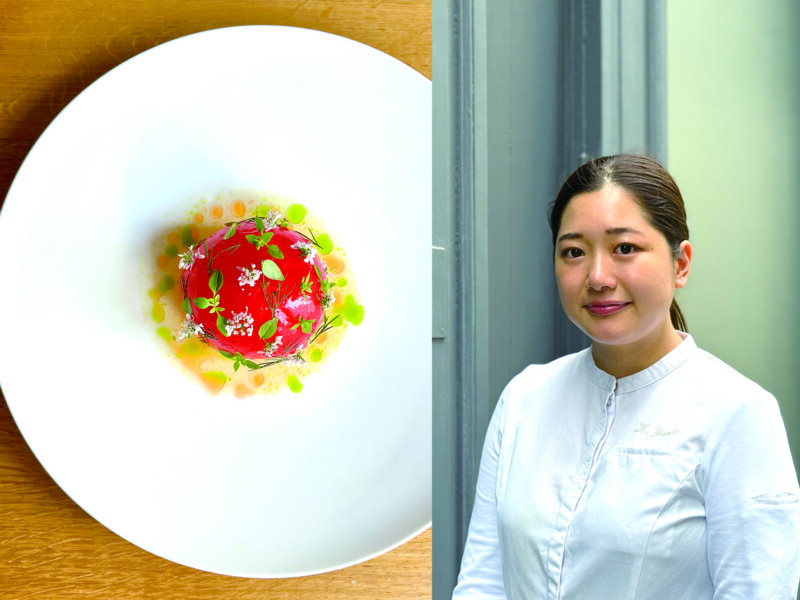

Epicure 108

Adresse : 108 rue Cardinet, 75017 ParisTEL : 01.4763.5091

アクセス : M° Malesherbes

月夜、土昼、日休 セットメニュー 32€(土曜除く) /38€