2月からメディアを賑わせている「べタラム事件」は、ピレネー・アトランティック県のカトリック系中高一貫校ノートルダム・ド・べタラムで、1955- 2010年にわたって聖職者や教師による生徒に対する暴行や性的暴行があった事件だ。

最初の告訴は1996年頃にさかのぼる。98年には校長のカリカール神父が10歳未満の男児への強姦容疑で被疑者になったが、その後自殺し、捜査は打ち切りになっていた。昨年1月に約20件の告訴があり、同年2月に捜査が開始された。今年3月初めまでに152人の元生徒が被害を申告。2月までに加害者11人が特定されたが、存命は3人のみで、2人は時効で釈放され、元監視員ただ一人が強姦・性的暴行の容疑で2月下旬に被疑者となった。

これまで学校や教会側のコメントはなかったが、同校がある地方を管轄するマルク・アイエ==バイヨンヌ司教は3月13日になって記者会見を開き、この事件を教会の「恥」とし、「被害者への連帯」を表明した。また、同司教区のカトリック学校の責任者は司教区内の全132校に書簡を送り、過去のすべての犠牲者の訪問を受け入れて話を聞いて、告訴を促すよう指示したと述べた。学校内の暴力への国の対応について調査する国民議会調査委員会の聴取も20日から始まる予定だ。

当時教育相だったバイルー首相の「嘘」?。

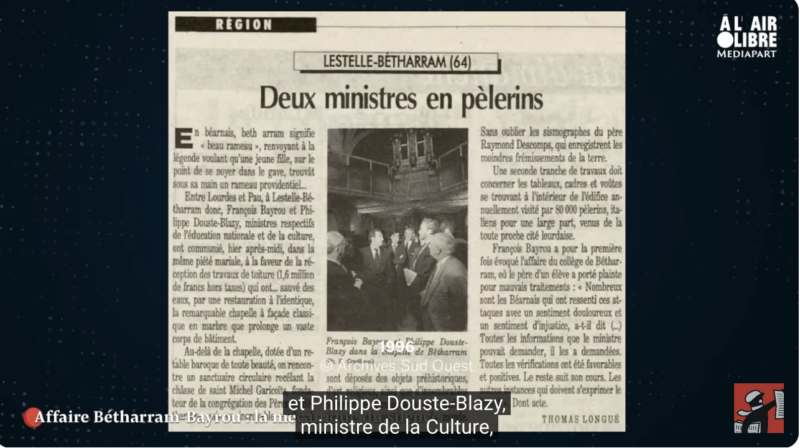

今年2月にネット新聞「メディアパルト」の報道で問題になったのは、1996年当時、教育相だったバイルー首相が事件を知らされていたのに何もしなかったという同校教師らの証言が報じられたことだ。首相はこれを否定したが、ピレネー・アトランティック県会議長やポー市長など、長く地方行政の重鎮だった首相が何も知らなかったということはありえないとの反論が多い。

また、バイルー氏の息子は、暴行により耳の鼓膜を破られた被害者と同じクラスだった。その暴行事件は、当時から地元紙だけではなく全国紙でも扱われており、教育相の耳に届かなかったというのも妙な話である。さらに、首相の妻エリザベットさんが同校でカテキズム(教理問答)を教えていたことや、前出の、強姦で被疑者となったカリカール神父の葬儀に参列した事実からも、バイルー氏の「知らなかった」発言は信憑性が低い。

ル・モンド紙3月11日付電子版によると、ベタラム事件に誘発されて、オート・ピレネー県のノートルダム・ド・ガレゾン、ランド県のノートルダム・ドュ・サクレクールのほか、ピレネー・アトランティック県とフィニステール県(ブルターニュ)のカトリック系学校の元生徒たちが暴行や性的暴行の証言を集め、被害者団体を設立して告訴の準備をしているという。

べタラム事件の発覚により、学校内の暴力に対し国が適切に対応しているか否かを調べる国会調査委員会が設置された。バイルー首相やボルヌ教育相も5月初め頃に聴取される予定で、委員会の最終報告書は6月末に出る。カトリック教会の聖職者による性的暴行を教会がイニチアティブをとって調査する独立委員会が2019年に設立され、被害者への賠償も少しずつ進んでいるが、こうした動きを背景に、ゆっくりとだが少しずつ被害者の声が上がりやすくなっているのかもしれない。(し)