オランダ人抽象画家ピエト・モンドリアン(1872-1944)と、彼がオランダでテオ・ファン・ドースブルフと1917年に創刊した雑誌「デ・ステイル」を中心とした美術・建築という、関連性がありながら異なる二つの展覧会を一つにしたものが、ポンピドゥ・センターで開催されている。

オランダ人抽象画家ピエト・モンドリアン(1872-1944)と、彼がオランダでテオ・ファン・ドースブルフと1917年に創刊した雑誌「デ・ステイル」を中心とした美術・建築という、関連性がありながら異なる二つの展覧会を一つにしたものが、ポンピドゥ・センターで開催されている。

(羽)は幾何学抽象絵画が好きだが、モンドリアンの作品には、対話を拒否されるような冷たさと違和感を感じていた。だから、このモンドリアン展には、それについて書くつもりで行ったわけではなかった。ところが、非常に刺激的で面白かったのである。

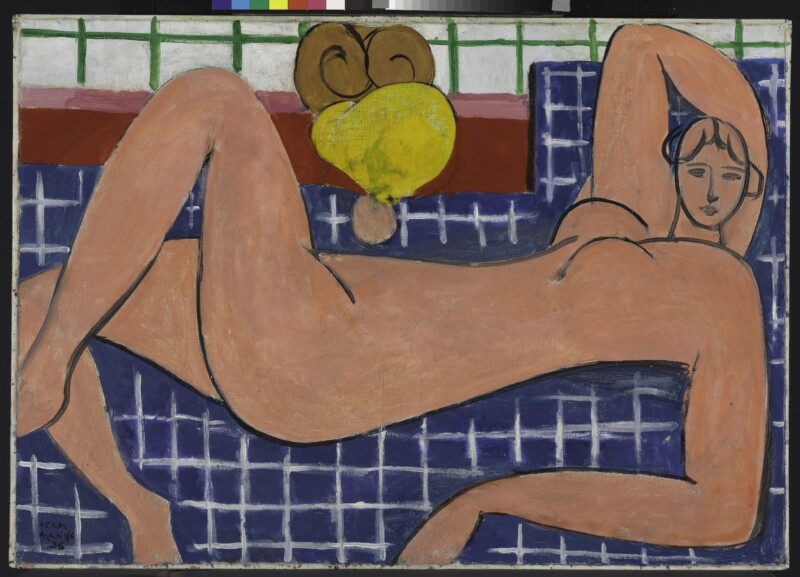

一本の木を描いた1912年のモンドリアン作品には、木の息吹が幹、葉、根の一つ一つから感じられる有機性がある。それが少しずつ、白い背景に黒い線、色は赤、黄、青のみを配置した抽象に変化していく。面白かったのは初期の抽象のみで、モンドリアンらしい作風の絵には計算され尽くした後のあっけなさだけがあり、いくら見ても感動しない。では何が収穫だったかというと、モンドリアンという人となりを発見できたことである。

会場に若いころから晩年までの肖像写真がある。1908年ごろまでの顔は、左右のバランスがとれているが、1911年ころになるとまったくとれていない。そして、晩年に近づくとバランスのとれた顔に戻っている。完璧主義者で、色と形のバランスに気を配った人の内面は、作品と違って激しく、穏やかさから程遠かったのではないかと思えるのだ。

会場半ばの片隅にあるビデオも面白い。モンドリアンの周囲にいた人たちが思い出を語っている。画材店には毎週決まった時刻に買いに来て、毎回きっちり次の注文をしていったとか、アトリエのものはいつも定位置にあり、灰皿さえ、訪問客が動かしたら元の位置に戻したとか、モンドリアンにあっては、作風と人柄が見事に一致していることがわかる。

展覧会のハイライトは、再現されたモンドリアンのパリのアトリエだ。彼の絵の世界そのままで、生活臭がまったくない、抽象的空間である。自らの芸術を体現したモンドリアンの生き方は、見事としか言いようがない。生活はかなり苦しかったというが、そんなところを微塵も感じさせない誇り高さも潔い。(羽)

ポンピドゥ・センター:3月21日迄(火休)。

Reconstitution de l’atelier de Piet Mondrian, Paris, 26 rue du Départ Situation en 1926

Projet réalisé pour la première fois par Frans Postma en 1994-1995 lors de l’exposition « Earthly Paradise »

au Beurs van Berlage d’Amsterdam. Haarlem, Collection Link