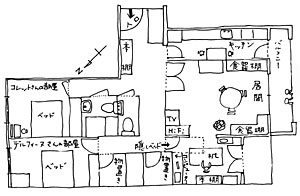

住んでいる本人は「小さい」と言うが、行ってみると100平米だった。こちらにとっては悠々の広さだが、大きい・小さい、は相対的な概念。郊外の180平米+離れ+庭という住環境だったコレットさんには、現に住まいは小さくなったのだ。引っ越しの段ボール箱がまだ残る居間に、午後の太陽がさんさんと注ぐ。

高校の教員を勤めながら、3人の子供を育てたコレットさん。5人家族は、パリの南郊外、ドラヴェイユで20年間を過ごした。パリ近郊に住む長女、次女は独立し、コレットさんにはもうすぐ6人目の孫ができる。2000年に早期定年退職したが、昨年、ご主人を亡くした。「家族がふたりになって一軒家は大きすぎたし、心情的にもあの家に残ることはできなかった」。6月末から、高校生の三女デルフィーヌさんとパリでのふたり暮らしを始めた。

引っ越しを決意したときは、12区に住みたいと思った。以前、よく森へ散歩に行っていたので、ヴァンセンヌの森の近くがよかったのだ。しかし適当な物件が見つからず、知り合いの不動産屋から「ただ見るだけでも」と紹介されたのがこのアパートだった。初めて足を踏み入れた時、30年前から10年間住んだアパートと同じ70年代の建物だったので、なんともいえない懐かしさと、親近感にとらわれた。特に、カーテンボックスが同じだった。すぐに「ここは私がこれから住む場所だ」と感じ、その晩は《安住の地発見》に、心が踊って眠れず。しかし翌晩は「いや、買うべきではない」との念にかられ、また眠れず。郊外の娘夫婦4人にも物件を見てもらい、購入を決断。最近では、週末になると孫たちが遊びに来る(というか、子守りを任せられる)。

「パリの人は、老後を田舎で過ごすことが多いけれど、私は逆のケースです。夫はパリ15区の生まれだったこともあり、退職後はパリにと、いつも話していたんです。今、彼はいないけれど、ふたりの願いを実現させたまで」。コレットさん自身、映画、観劇、エコール・デュ・ルーブルの美術史の講義・・・と、文化活動に忙しく、パリ暮らしは好都合。バルコニーから遠くにパンテオン、エッフェル塔、オペラ座が望め、空も広く見渡せる。

でも「ときどきパリの暮らしから抜け出して、地方で落ち着ける場所があるのは大切なこと」。ブルゴーニュの銘酒の産地、ボーヌに実家があります。(美)

書斎でデルフィーヌさんとコレットさん。

書斎でデルフィーヌさんとコレットさん。

壁には来客用ベッド。こんなふうに「よっこらしょ!」

メゾン・デ・メタロ。

1860年代から1950年ごろまで金属工業で栄えた、レピュブリック広場からベルヴィルの丘の中腹、下ベルヴィル。《メゾン・デ・メタロ》は、製造業で栄えた地域の歴史や文化財を勉強し保護すると同時に、周辺の住民が参加できる文化センターになっている。

この地域では工場の周りに工員や管理職員らの住居のほか、病院などの施設を設けたという。その昔、楽器工場だった建物は、工場閉鎖後の1936年に労働総同盟(CGT)に買われ、労働闘争のメッカとなった(だから〈金属産業労働者の家〉という名前なのだ)。1999年、取り壊しの危機にあった建物を地域住民が団結して救い、今ではダンスや演劇の授業、芝居や演奏会があったり、「メタロ交響楽団」など、専属楽団員の募集もしている。

「本当の意味でのデモクラシーが実行されている地域」とコレットさんも時々足を運ぶ。(美)

*Maison des megallos :

94 rue Jean-Pierre Timbaud 11e

今でも中に労働総同盟(CGT)のオフィスがある。