南仏ビオットにあるレジェ美術館で2025年2月まで開催されていた「レジェとヌーヴォー・レアリスム(Léger et les Nouveaux Réalismes)」展の縮小版をパリのリュクサンブール美術館で開催している。異なる時代に生きたレジェと、ヌーヴォー・レアリスムのアーティストたちとの関連性を紹介する初めての展覧会だ。

「ヌーヴォー・レアリスム」は、1960年に新進気鋭の美術評論家ピエール・レスタニが提唱した芸術運動だ。工業製品や日用品を素材にしたり、それらをリサイクルして使ったことで知られており、工業化時代の消費生活のシンボルとみなされている。メンバーは、50年代から個別に活動していたアルマン(1928-2005)、ジャン・ティンゲリー(1925-91)、イヴ・クライン(1928-62)、マルシャル・ライス(1936-)、ジャック・ヴィルグレ(1926-2022)、ダニエル・スペーリ(1930-2024)、セザール(1921-98)、レイモン・アンス(1926-2005)、ニキ・ド・サンファル(1930-2002)ら。

1962年に主要人物のひとりクラインが急死したことで運動は終わったが、メンバーは個々に活動を続け、それぞれが 史上に残るアーティストになった。2012年、パリのグランパレでの「ヌーヴォー・レアリスム展」で、食卓に皿や残った食べ物をそのまま置いたスペーリの作品、同じ種類のゴミを透明容器に詰め込んだアルマンの彫刻、ヴィルグレの引き裂かれた街頭ポスターなど、この運動の代表的な作品をまとめて見た時は、正直なところ「大量生産消費時代の申し子のようなゴミみたいな作品」と思ったものだが、今回の展覧会で、レジェの考えにつながる思想があったことを知って、新たな目で見直すことができた。レジェがヌーヴォー・レアリスムの先駆者だったことも刺激的な発見だった。

「ヌーヴォー・レアリスム」という言葉を初めて使ったのはレジェだった。その元となった「レアリズム」は19世紀の絵画・文学運動で、貧しさや汚さもある社会の日常を美化せず、そのまま表現するというものだった。それに対し、レジェが考えたヌーヴォー・レアリスムは、社会の中にある美をそのまま見せるという、美に焦点を当てたものだった。「美にヒエラルキーはない。美は至るところにある。台所の白い壁に掛かっている鍋の列にも、美術館にも」と1924年に書いた。彼にとって対象となるものの間にもヒエラルキーはなく、1952年には「人間の顔や体は自分にとって自転車や鍵以上に重要なものではない。造形的には同列だ」と記した。

レスタニらはレジェを敬愛しており、レジェが1930年に使った「ヌーヴォー・レアリズム」という言葉をそのままグループの運動の名称にした。1960年5月13日、レジェ美術館の開館式の出席者の中に、レスタニとアンスがいた。2人はミラノのギャラリー「ガレリア・アポリネール」で初のヌーヴォー・レアリスム展を開催するためにミラノに行く途中、ビオットに立ち寄ったのだった。

レジェは1955年に没しており、この若手グループと直接会ったことはなかったが、もう少し長く生きて、後進の芸術家たちが自分の考えに共感し、新たな運動を始めたことを知ったらどれほど嬉しかったことだろうか。レジェは美術の私塾を開いて若い芸術家を育成したことでも知られている。私塾にヌーヴォー・レアリズムのメンバーは在籍しなかったが、ニコラ・ド・スタール、エルスワース・ケリー、ルイーズ・ブルジョワなど20世紀の著名アーティストを多数輩出した。

晩年のレジェが滞在し、レジェ美術館があるビオットはニースに近い。ヌーヴォー・レアリスムのアーティストの中でもライス、クライン、アルマンが、アカデミックな美術に反旗を翻し、ニースで活動したアーティストを総称する「エコール・ド・ニース」の中に数えられ、サンファルがアーティストになるきっかけとなったアートセラピーを受けたところがニースの病院だったという地理的な近さにも、偶然とは思えない縁を感じる。

会場では、レジェとヌーヴォー・レアリスムの作家の作品を並べて展示し、題材の相似性を見せている。キーホルダーに繋がれた鍵とモナリザを同画面に描いたレジェと、ブックマッチを立体的な作品にしたアンスの対比(上の写真)がその一例で、どちらも工業的に作られた日用品を扱った。芸術家精神でレジェとの近さを感じさせるのは、クラインとサンファルだ。前者は「インターナショナル・クラインブルー」と自ら命名した、ウルトラマリンの顔料に独自の接着剤を合わせた青を、単色で作品に使った。クラインにとっては空の青、海の青で、深い宇宙の青でもある。色がセラピーの役割を果たし、健康的な社会にすることに貢献すると考え、色の重要性に着目し、鮮やかな赤や黄色を使ったレジェと共通点がある。

Pour Ben : « © Ben Vautier / Adagp, Paris,©Jeanchristophe LettS

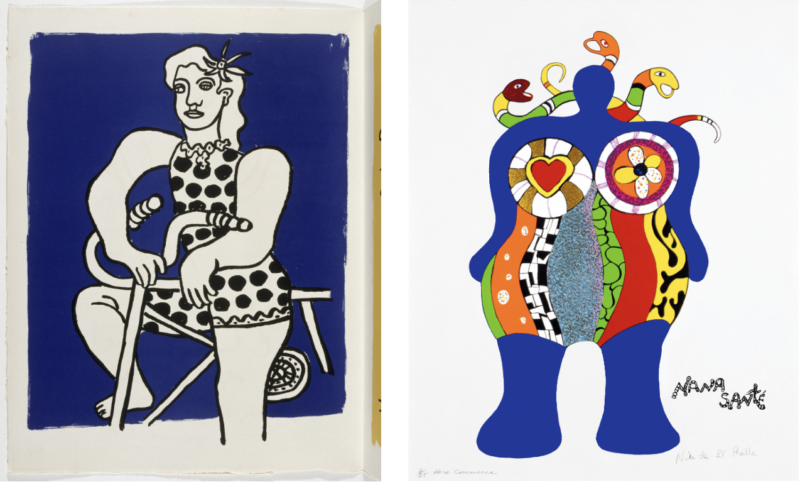

「アートの公共性」という点では、公共建築の装飾を手掛けることで、アートを一部の階級のものとせず、万人と共有する考えを実現したレジェと、イタリアのトスカーナ地方に自作の彫刻が立ち並ぶ「タロット・ガーデン」を完成させたサンファルが似ている。人々がバカンスを楽しむようになった時代、レジェは自転車に乗って体を動かす自由を謳歌する女性を描いた。サンファルもまた、豊満な「ナナ」で、明るく楽しく踊る女性像を表現した(下の写真)。ナナはポンピドゥーセンター前の噴水をはじめとして、世界中の公共の場所に点在している。

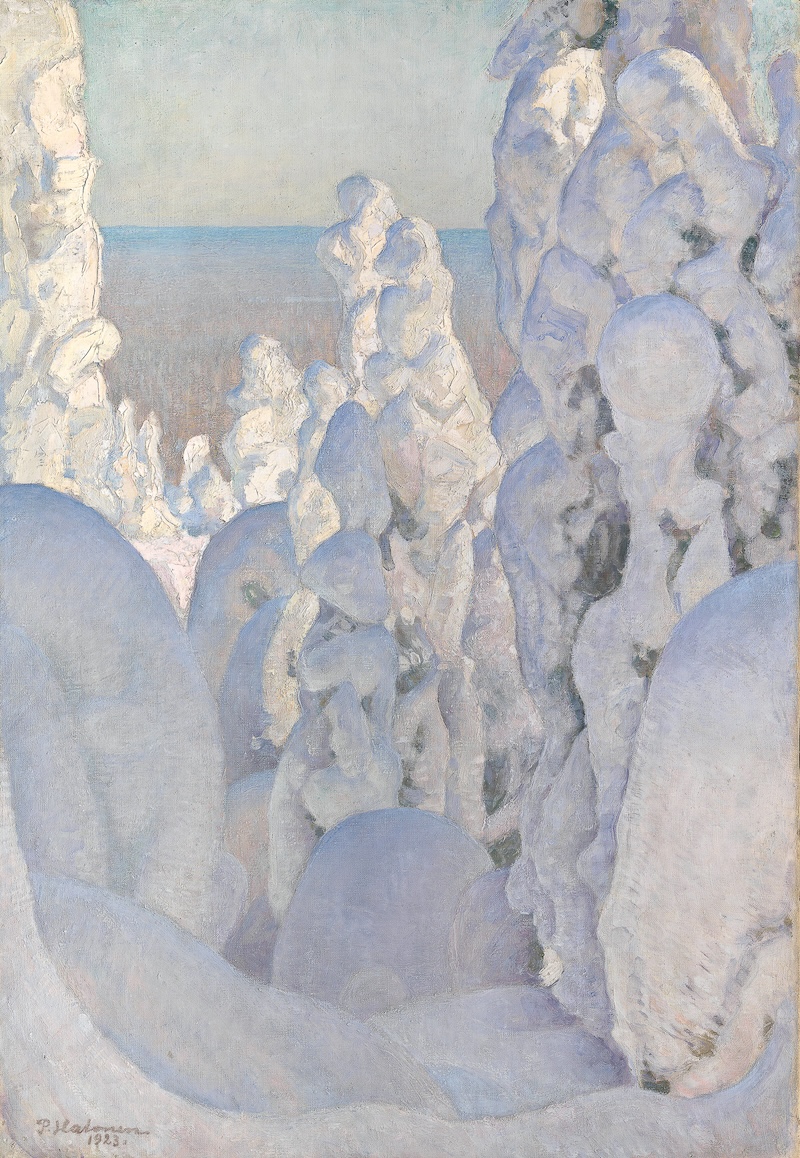

(gauche) Fernand Léger「Cirque」1950 Lithographie, planche extraite d’un album illustré de 63 lithographies en couleurs et en noiret blanc42 x 64 cm Musée national Fernand Léger, Biot © GrandPalaisRmn / Gérard Blot

(droite) © Adagp, Paris, 2025 / (droite)Niki de Saint Phalle, Nana santé © Ville de Nice – Muriel Anssens © 2024 Niki Charitable Art Foundation Adagp, Paris

レジェは米国のポップアートにも影響を与えた。展覧会はキース・ヘリング(1958-90)の絵で終わっている。「レジェを知らなかったら、たぶん色のついた形と黒い輪郭線の絵を描くことはできなかっただろう」とはヘリングの言葉だ。(羽)

Musée du Luxembourg

Adresse : 19 rue de Vaugirard , 75006 , Franceアクセス : Odeon / Luxembourg (RERr-B)

URL : https://museeduluxembourg.fr/fr

無休、10h30-19h (月は-22h)。入場料:14€ 割引10€ 16歳未満無料 。