Q:まずなぜお料理を?

木村:父が料理人でした。

Q:どこで?

木村:もともとは大阪の寿司屋に勤めていた、というか僕の祖父が寿司屋を2軒大阪に持っていました。父が大学生の時に祖父が亡くなったので父は大学を中退して大阪へ戻り、彼の兄、僕の叔父と一緒に寿司屋をしていたんですが、僕が小学3年の時に山梨県でペンションを開くために家族で山梨へ引っ越しました。父は本などでフランス料理というか洋食を学び、それをペンションのお客さんへ出していました。僕はそこで育ったので、自然と料理人を目指すことに。

Q:山梨のどこですか?

Q:山梨のどこですか?

木村:大泉村といって、清里のすぐ近くです。

Q:お生まれは何年?

木村:1976年です。

Q:では今年40歳

木村:になります。

Q:ご自分で料理をと思ったのは何歳の頃ですか?

木村:子供の時から父を手伝ったりしていたのであまりはっきりとは。

Q:手伝いというのは?

木村:料理の仕込みです。

Q:ご兄弟は?

木村:姉が二人います。

Q:お姉さまたちも手伝っていた?

木村:そうですね、シーズン中、忙しい時にはみんなで。ただ姉たちは調理場にはそれほど、どちらかというと掃除とかサービスの方でした。僕は調理場での手伝いでした。

Q:ペンションには何部屋?

木村:10室です。

Q:大きいですね。

木村:ペンションの全盛期でしたから。

Q:1980年代はたしかに。しかも 軽井沢と並んで人気のあった清里の近く。

その後は?

木村:高校を卒業して大阪の辻調理学校へ。

Q:東京の方が近いのに大阪へ?

木村:そうです、親戚が結構いるので 。

大阪の学校へ1年間通って、その後東京へ行きました。

Q:辻では和食じゃなくて洋食を?

木村:フランス料理です。

Q:なぜフランス料理?

木村:ひとつは父の影響もあると思います。もうひとつは世界を見たかったからです。父は「日本人なのになぜ日本料理をしない?」と言いましたが、今はもちろん違いますけれどその当時は日本料理というとやはり日本でだけ作られ食べられているという印象が強くて、だったらもっとグローバルなものの方がいいな、と僕は思って。それもあってフランス料理を選んだんです。

Q:東京に来てからは?

木村:3年半働きました。まずは当時青山で今銀座にあるKanseiカイセイという店、それから四谷三丁目にある店Pas à Pasパザパの後、系列店の高田馬場にあった店La dinetteラ・ディネットへ。そこでシェフとして仕事をさせていただきましたが、もともと1年だけやらせてくださいと社長にお願いしていました。その後フランスへ行くつもりでいたんです。それでフランスへ、23歳の時です。

Q:やっぱり本場で学ばなければ、という気持ちで?

木村:そうですね。それは子供の時から思っていたので。

Q:なぜフランス?フレンチは西洋料理の最高峰にいるというイメージですか?

木村:そういうイメージはやっぱりありました。当時は、ご存知だと思いますが日本ではイタリアン「イタメシ」が台頭し始めていて、「日本料理じゃないならなぜ今流行っているイタリア料理をやらない?」と父にも言われました。でも、今流行りのものというのは数年後にどうなるかわからない。それよりもフランス料理だろう、と思いました。おっしゃる通り僕にとってもフランス料理は頂点にある料理というイメージでした。辻に行く前は、父が作っていたものが僕のベースです。父は自己流でいろいろやるためにフランス料理の本を大量に持っていたんです。そういう本からの影響も大きいと思います。イタリア料理の本はほとんどありませんでした。

Q:その当時、フランス料理とはどういうものでしたか?

木村:本の料理は写真だけだったので、実際印象に残っているのは父の料理です。フリカッセ・ド・プレ fricassée de poulet(鶏肉の炒め煮、クリーム風味なことが多い)やブッフ・ブルギニヨンbœuf bourguignon(牛肉の赤ワイン煮、ブルゴーニュ地方の料理) などです。もちろんフォワグラなんてものは、当時は知りませんでした。専門学校へ行ってからですね。

Q:海外で経験を積まず、大阪のお寿司屋さんからいきなり洋食に転向したお父様も面白い方ですね。

木村:当時はペンション=洋食、という感じだったじゃないですか。

Q:確かにペンションでお寿司は出さない。

木村:でも、実はコースの中で前菜の後にお寿司、そして魚料理に肉料理を。

Q:やっぱり。

木村:一応寿司は得意料理なので。(笑)

Q:高田馬場のお店を1年で終えて、フランスへ?

木村:そうです、2000年の2月にこちらへ来ました。

Q:その時行くあては?

木村:休みの日に1年間研修させてもらっていた東京の店Sucré-Saléスクレ・サレの中西シェフの紹介で、彼が昔働いていたフランスの店に行きました。

Q:どこですか?

木村:Aubazineオーバジンヌという人口300人ほどの小さな村 です。ペリグーPérigueuxやカオールCahorsのほうです。

Q:フォワグラとがっつりしたワインの産地ですね?

Q:フォワグラとがっつりしたワインの産地ですね?

木村:そうです。行った店のオーナーシェフというのが、若い時にパリの三つ星を渡り歩いた方で、どの店でも日本人と一緒に働いて日本人が優秀だということを知った。その後彼のおばあさんの店を継ぐために地方へ戻ってからは、スタッフには日本人が必要だと考えたんです。その中に中西さんがいて、彼からの紹介で僕が行くことになりました。店では通常のメニュー以外にMenu dégustation – (地元の名物)お試しコースを提案していて、その担当が毎年日本人シェフだった。

Q:へえ、面白いことをやらせてくれるんですね。

木村:本当にCarte blanche(好きなことをする)という感じでした。当時は350フランでアミューズに、前菜が3つ、魚料理に肉料理、そしてチーズとデザートです。

Q:60ユーロたらず、リーズナブル!

木村:まあ15、16年前の話です。

Q:そのお店で東京から来ていきなり好きなことをやらせてもらった?

木村:そうです。

Q:言葉は?

木村:その店で働かせてもらう2年ぐらい前、パザパで働いていた時に2週間の研修でフランスへ行かせてもらいました。その研修先がこの店でした。

Q:すると同じお店に戻った、ということですね?

木村:まあそういうことです。その時には言葉なんて一言もわからない。仕事の内容は一緒なので見ていればわかるしできますけれど、コミュニケーションが全く取れなかった。そこでその2週間の研修が終わって日本に戻ってからNOVAに登録して、店が休みの日の朝NOVAへ行って、その後中西さんの店へ研修に通うという生活を1年ほどしました。ですからNOVAでなんとなく日常会話程度はできるように。フランスへ戻って、大した会話ができないとしても一応言葉の問題は克服、おまけに小さな村でフランス語しか通じないこともあって、1年以上いる間に言葉はかなり覚えました。

Q:そして好きなことを店からやらせてもらう。

木村:そうですね、めちゃくちゃやらせてもらいました。朝5時ぐらいから一人で色々考えていました。

Q:お店の厨房には何人ぐらいいましたか?

木村:シェフを入れて4-5人、加えて研修生が3人ほどでした。

Q:地元では大きいレストラン?

木村:そうです、100席ぐらいありました。その店で1年と少し働いた後、本来の目的であるフランスの超一流と言われている店に行きたいと。まあそのために、それを夢見てフランスに来たようなものでしたから。とはいえ知識もないのでとりあえずミシュランの星数の多い店に手紙を送りました。そこで唯一「来ていい」と言われたのがMarc Veyratマーク・ヴェラさん(サヴォワ県、フランスアルプス地方出身で、La Maison des boisという店のオーナーシェフ)の店でした。彼の店には最初2年いました。働いている途中の1年半後ぐらいに「パリに新しい凄いのが出てきた」という噂を聞いて、雑誌に載っている記事を読んだら凄い、半端じゃない、働きたいと思ってシェフに会いに行きました。

Q:誰ですか?

木村:パスカル・バルボさんです。オープンしたばかりで調理場も狭いし、もう少し落ち着いたら会いに来て、と言われたので半年後ぐらいにもう一度会いに行ったら、たくさん人が働いていて日本人の料理人もいました。

Q:佐藤伸一シェフ?

木村:そうです。しまった!先を越された、と思いました。こればかりはタイミングです。結局バルボさんの店で働く機会を僕は得られませんでした。

Q:ヴェラさんの店はどうでしたか?

木村:当時は勢いがあって、一番いい時に働かせてもらいました。二つ目の店が三つ星を(ミシュランで)獲って、Gault et Millauゴー・エ・ミヨーで20点満点を取って…

Q:ヴェラさんにはカリスマ性がありましたよね。

木村:そうですね。しかもお店の元気、というか勢いがあったので、そういう意味ではとても刺激になったし楽しかったです。

Q:やっぱり元気のいい店、というのは働いていて感じますか?

木村:もちろんです。集まってくる料理人たちがとにかく違います。フランスで一番厳しい店だと 聞きながら来ている奴らですので、その時点でやっぱり個人のモチベーションが違います。

Q:日本から修行に来ていた人たちは?

木村:僕が店に入って最初の頃は結構いましたけれど、みんな辞めていくんですよ。そうこうしているうちに途中から僕だけになりました。まあ日本人に限らずみんな辞めていく店でした。

Q:厳しかった?

木村:そうです。僕が入った2001年のシーズンが5月に始まって、入った時にはパティスリー部門以外に18人いたのが数ヶ月後には7人になっていました。その7人でシーズンを終えました。毎日泣きながら仕事をしていましたね。

Q:厳しい、というのは何が?就業時間、仕事の内容、上下の関係?

木村:ヴェラさんだけではなくその下で働く人たちからの圧力はすごかったです。その人たちが僕らにかける圧力というのが半端なものではなかったです。

Q:圧力というのはどういうものですか?

木村:ひどい時には先の尖った包丁を振り回したり、喉元に突きつけられたりした。

Q:それは何かの出来が悪い、とか失敗をしたとか?

Q:それは何かの出来が悪い、とか失敗をしたとか?

木村:いえ、本当に些細なことでもです。とにかくピリピリしていました。それが毎日で、朝から1日の終わりまで、途切れることがない。息抜きする時間がないんです。

Q:お昼ご飯の時間でも?

木村:僕の場合には3分あればよくて、立ったままかきこむ感じでした。

Q:例えば朝の5時から夜のサービス後に調理場を片付けるのが午前1時過ぎだとすると、そんなに朝から晩まですることがあるんですか?

木村:めちゃめちゃありますよ。当時は毎日満席、そうじゃない日というのが本当に一年に数日もなかった。

Q:昼も夜も?

木村:昼の営業は週末だけでした。僕はその当時sous-chefスーシェフだった人と毎朝山へ行っていました。他の奴は夜のサービスだけの時には正午あたりから始めるんですが、僕だけが毎朝山へ。5時に起きて5時半出発。

Q:香草などを採集して戻って来る?

木村:そうです。毎日です。

Q:まあヴェラさんはそれで有名だったということもありますものね。

木村:もちろん。毎朝週に5日。ほぼ軍隊のような生活でした。店で働いた最初の2年間は、睡眠時間が3時間を超えることがほとんどなくて、むしろ3時間も寝られればしめた!という感じです。

Q:辞めたいとは思わなかった?

木村:めちゃめちゃ思いました、本当に。なんだよ!と思いました。スーシェフの四輪駆動の後ろに乗せられて山を駆け登っていく途中、とにかく車が揺れて毎朝車の中で吐き気をおぼえて「俺、何してるんだ?」と思いました。でも辞めたかったらいつでも辞められるので、少し踏ん張ってみようかな、と。そうこうしているうちに慣れてしまう。でも今同じことをやれ、と言われるとできないです。若かったですね。

Q:そうこうするうちに2年。

木村:そうです。1年目は学生ビザで2年目はワーホリで、ワーホリが切れる時にムッシュー・ヴェラが「労働許可証を取ってやるからあと3年」と言ってくれましたが「あと3年、冗談でしょう!」と思って一度辞めました。そのあとラ・ロシェル La RochelleのLa Maison Coutanceauクータンソーという二つ星のレストランへ働きに行ったんですが、呼び戻されました。

Q:ヴェラさんに?

木村:はい。電話がかかってきて…

Q:面倒臭そう…

木村:そうなんです。良い条件を提示されて「戻ってこい」と。でも辞めてから1年以上経っていたので、喉元過ぎれば…という感じであの地獄生活を自分でも忘れていました。

Q:それで?

木村:アホですよね。戻っちゃったんです。(笑)

Q:また地獄が始まる?

木村:いや、戻った時には最初の時にスーシェフだったステファンという男性が辞めていたので、厨房の雰囲気も変わって随分楽になっていた。

Q:そのステファンさんが一番厳しい人だった?

木村:そうです、彼が全てを引っ張っていくという立場でした。もう一人のスーシェフ、優しいアルノーしかいなかったので、山に行く回数も減って楽勝だ、という感じでした。それでもみんな辞めていきましたけれども、一番厳しい時代を知っている僕にとっては苦にはならなかったです。

Q:その時はどの部門にいらしたんですか?

木村:戻った時にはほとんどが肉部門でした。最初の2年は魚部門が主でしたが、戻ってからは肉が中心でした。そこでまた2年弱働きました。

Q:結局ヴェラさんのお店には4年いるわけですね?

木村:そうです。そのあと、もう少し普通、というか奇をてらわない料理、伝統に戻ってみようかと思って、ロビュションさんとデュカスさんに手紙を書きました。僕はあまり雑誌などを読んで勉強したり新しい情報を得たりするタイプではないので、ただ単純にクラシックで一番すごいお店は、と考えた時に浮かんだのがお二人の名前でした。そうしたらロビュションさんの店から返事が来て

Q:どのお店へ?

木村:当時16区にあったLa Tableラ・ターブルです。ヴェラさんの店に比べれば給料は減りましたが、何せ若かったのでそんなことよりも勉強がしたくていきました。

Q:初めてのパリ!

木村:そうです。

Q:アルプスから出てくるとパリだ!というような高揚感はありましたか?

木村:うーん、アパートが小さくて高いな、という感じですかね。ヴェラさんの店では部門長のような位置にいましたが、ロビュションさんの店へ面接に行ったら「うちはスーシェフがいるだけであとはみな同じ待遇。あなたの今の給料よりは低いが、いかがです?」とあらかじめ言われていました。それでも「お願いします」と言ったのは自分です。

Q:ちなみにお給料というのはどのぐらいいただけるんですか?

木村:ヴェラさんの店では手取りで2000ユーロぐらいだったのが、ロビュションさんに移って1500ユーロぐらいになったのかな。

Q:調理場の雰囲気はどうでしたか、ヴェラさんのお店に比べると?

木村:随分違っていて、穏やかでした。

Q:ロビュションさんご自身も、とても穏やかな雰囲気の方ですよね。

木村:いや、現役で仕事をされていた時にはかなり厳しかったと僕は聞いています。でも厳しいシェフの気持ちは僕にもよくわかります。自分が実際に調理場で手を動かしながらみんなの先頭に立って一緒に仕事をしている時と、ただ単にまとめ役をしている時とは全然違います。なぜそれが言えるか、というとこの店を開く前にホテルのシェフをしていた時がまさにその「まとめ役」側で、実際調理場にいないので腹が立たないんです。仕事ができない人間たちを目の当たりにしていないので、「あいつ、もうひどいんです」とスーシェフたちから報告されるだけだと「まあまあ、育ててやれよ」と僕は言ってしまう。この違いはものすごく大きいということをその時に知りました。

Q:そのホテルはどこに?

木村:クリヨンCrillonホテルのすぐ脇にあるソフィテルSofitel Paris Faubourgでした。今はヤニック・アレノさんのStayというレストランになっています。アレノさんはアレノ・グループとして今いくつも店を展開していらっしゃいます。

Q:シェフのままでいるかビジネスを展開するか。

木村:いろいろな料理人に会ってきて思うのは、どうしても自分が料理をしたいタイプと人に任せられるタイプがいるということです。

Q:ご自分はどちらのタイプ?

木村:僕は若い時には何でも自分でやりたかった。ソフィテルの前にシェフとした働いたLes bons enfantsレ・ボン・ゾンファンというブルゴーニュの店まではそうでした。

Q:そのお店Les bons enfantsがロビュションさんの後?

木村:そうです。ただその前に、30歳になっていた僕は店を変えようとガニエールさんの店、ムーリスホテルにあったアレノさんの店へ面接に行きました。アレノさんの店とは条件が合わず、ガニエールさんの方は本店の魚部門のシェフが新しく開くドバイの店に行くので代わりを募集していたところでした。試しにと数日働いて採用、ということになったのですがドバイの店の工事が遅れて、はじめは2か月後にと言われていたのがどんどん延びて結局「これ以上は待てない」と断りました。そんな時にロビュションの店ラ・ターブルでスーシェフだった男性が、彼の父親がブルゴーニュに店を開くのでシェフにならないかと誘ってくれたんです。

Q:職場を変えるということへの躊躇というのは料理人の方が一般の勤め人よりも少ないものでしょうか?

木村:いや、怖さはもちろんあります。

Q:ただ自分の腕を信じていればどこでもやっていけるという自信がありますよね?

木村:それはあります。でも、店ごとに、シェフごとにやり方が違います。基本は同じだとしてもその上にあるものは、各々違うので。そういう意味ではどの店に行っても、慣れなければならない。最初全く怖さがないかというとそうではないです。

Q:やっぱり未知の部分が。

木村:はい。それからレベルの高い店になると、本当に自分がこれまで培ってきた技術というのが通用するのかと不安になったりもしますし緊張します。

Q:下から入るよりも、シェフとかスーシェフなど責任のあるポストで入る方が大変なんでしょうね。すでに存在するチームを指揮しなければならない。

木村:大変だと思います。

Q:個人の特性を見つけてあげてうまく誘導していかなければならない。怒るだけでは人はついてこないし。

木村:僕はそのLes bons enfants の時にはオープニングからだったので、自分で日本人の料理人を探して面接を行い、良い人材だったらパトロンに「雇っていいですか?」と打診しました。だから全員日本人でした。

Q:なぜ日本人がよかった?

木村:ダントツ仕事ができますし、愚痴も言わない。フランス人は愚痴がすごいじゃないですか。時間の問題なども日本人とはない。まあ今の日本の若い子は違うとは聞きますけれど。ソフィテルの時には、僕の責任下にいたのが22人だったのかな。そのうちの日本人数人は仕事もできるし非の打ち所がない代わりに、その他はもう、小学校の先生になった気分でした。サービスの時間以外にオフィスで仕事をしていると、ドアをコンコンと叩いて「先生、◯◯君が悪いんです」という感じで苦情を言いに来る。何してるんだお前!と思いました。

Q:みんな20代ぐらい?

木村:いや、年配の人もいました。給料をもらうためだけに来ている感じの人や、「僕、やる気あります」というので採用するとそのやる気がどこにあるのかがちっともわからない人もいました。いい経験でしたね。

Q:ソフィテルがLes bons enfants の後?

木村:そうです。Les bons enfants に戻ると、ビストロとレストランがあって一つの調理場で両方の料理を作っていました。当時僕を含めた日本人チームの目標は、レストランの方で(ミシュランの)星を一つ獲ることでした。ビストロは割に早くBib Gourmand(ミシュランガイドで「料理と値段のバランスがとれている良い店」という評価)をもらったんですが、その後なかなかレストランの星が獲れなかった。どうしてだろう?と業界に詳しい人、偉い人に話を聞いたら、ミシュランは小さな調理場で二つの店の料理を出すこと、シェフが二つの店の料理を作ることが嫌いなのだと言われました。それからビストロがBib Gourmandをもらってしまったら、レストランの方はそんなに簡単に星はもらえないとも言われました。店のレベルは到達していると4年目に僕は思っていたし「大丈夫」とみんなを励ましてやってきたのにその年にも結局獲れなかった。だからそろそろ次を考えなければと僕は思い始めました。はじめは独立を考えましたが、お金が全くなかった。どうしようかと思っている時に、ソフィテルからヘッドハンティングされたんです。びっくりしました。5つ星のホテルが日本人に総料理長をやってくれなんて、そんな話は聞いたことがなかった。独立はその後でもできるし、こういうチャンスは一生ないだろうと思いました。

Q:待遇は?

木村:良かったです。それでやってみよう、と行きました。

Q:再びパリへ。

木村:そうです。妊娠中の妻とすぐに引越しをしなければならなくて、結構大変でした。しかもパリでは妊娠がわかったらすぐに産院を予約しなければ、というじゃないですか。結局Les bons enfantsの常連のお医者さんに相談をしたら、パリの知り合いに連絡をしてくれて助かりました。なんとか引っ越して、パリで結局2年半、いろいろ勉強になりました。

Q:マネージメントとか?

Q:マネージメントとか?

木村:それまでパソコンなんて触ったこともなかったのが、必要に駆られて事務作業を。1日に何十ものメールが入ってくる。今までは辞書を頼りになんとかメールを読んで理解をしていたのが、今度は書く、返事をしなければならない。フランス語なんてきちんと勉強したことがなかったので、メールひとつを書くにしても勉強になりました。

Q:2年半勤めてようやく独立。

木村:そうです。ソフィテルでは給料が良かったので、独立のためのお金が貯められた。それは大きかったです。

Q:そしてブルゴーニュへと戻って来る?

木村:はい。Les bons enfantsに4年いたので、土地勘もありましたし。38歳になる年でしたので、今さら全く知らない土地に行くのも、と思ってYonneイヨンヌ県を考えました。Les bons enfantsはSaint-Julien-du-Saultサン=ジュリアン=デュ=ソーという小さな村にあったので、田舎の小さな村で展開する難しさはわかっていましたから街の方がいいと。するとこの街AuxerreオーセールかSensソンスのどちらかです。ソンスは県で二番目に大きい街ですが、パリからは断然近い。ただLes bons enfantsの常連はソンスの人が多かったので、自分の古巣と競合するのは良くないだろう、と思ってオーセールを選びました。

Q:このお店はすぐに?

木村:はい。インターネットでアノンスなどを見て小さい物件を探していました。貯金ができたと言ってもたかが知れていたので。

Q:20席ぐらいですか?

木村:20席です。

Q:どうですか、オーセールは?

木村:ここは大きな村だ、と僕らはよく冗談で言いますね。

Q:今日のお昼も人が結構入っていましたね。

木村:この頃は昼も夜も毎日ほぼ満席です。

Q:来るのは地元の人たちですか?

木村:そうですね、地元の人が多いです。正確な数字はわかりませんが、7割は地元の人じゃないでしょうか。週末にはものすごい数を断ります。土曜日などはひどい時には100人以上断らなければならない。断っている人たちの中に他所の人がいるかもしれないと僕らの間では言っています。断った人数を予約帳につけています。将来、例えば銀行に金を借りる時に見せられるだろうと。地元の人は土曜日に来たい時には前もって予約をしないと無理なので、早めに、それこそ1か月以上前から予約を入れます。そうなると、他所から来る人たちが入れるスペースがないことになる。

Q:サービスはワンサービス?回転させると忙しないし、お客さんがゆっくり料理と時間を楽しめないので私は嫌いですが、パリだとそういうお店もあります。

木村:うちのコースメニューは31ユーロ。パリだと普通かもしれませんが、ここの人たちには結構なご馳走です。そういう意味も含めて、ゆっくり楽しんでもらいたいです。回転は考えられません。

Q:ということは1日40席ということですね。

木村:最高はそうです。

Q:厨房は何人で?

木村:4人です。

Q:日本人ばかり?

木村:一人だけアフリカ出身のフランス人で、彼はソフィテルからついてきてくれました。最初は彼と僕の二人で調理場を、表が先ほどの彼、鈴木くんと3人で始めました。

Q:星を獲ったのは?

木村:去年です。早く獲れたのでそれも助けになって、客足が安定してきてからスタッフを増やしました。

Q:お店が開いたのは2014年?

木村:2014年の4月半ばです。

Q:で、翌春にミシュラン。確かに早いですね。

木村:9か月半ぐらいですね。助かりました。

Q:Les bons enfantsで4年間獲れなかったものが1年足らずで。

木村:やっぱりみんなが言っていたことは本当なのかな、と思いました。ソフィテルの時に支配人の友人にミシュランのアジア担当者がいて、その人に意見をと来てもらいました。ソフィテルでもやはり星を目指していたんです。その人物は2度食事をされて、2度目に「君はとても良い料理を作っている」とミシュランのフランス担当者の連絡先をくれました。その時に「君はレストランの料理だけに集中していると必ずアピールを」と言われたんです。ソフィテルでは朝食、宴会用の料理、バーでも食事を出していましたが「レストラン以外はスーシェフたちが監督していて、僕はレストランの料理だけを作っていると言え」と。やっぱりシェフが一つのレストランに気持ちを集中しているということがミシュランにとっては大切なのだとあらためて知りました。結局そのミシュランの担当者には連絡を取る機会がありませんでしたが、デュカスさんなどの大物は別として、星が欲しければ駆け出しのシェフというのは一つのレストランに集中して仕事をしなければならないのだ、と実感しました。そのことを実行したのがこの店です 。

ただ9か月半でもらえたのは、僕の前の実績があったからだとも思っています。

Q:そうですよ、前からの積み重ねがあったからこそ。

木村:Les bons enfantsがあり、ソフィテルがあり、独立して小さな店で自分の料理を作っている、という流れだと思います。9か月半でというよりも、シェフになって7年かかったという考え方もあります。

Q:意識するものですか、ミシュランというのは?

木村:しますね。無視できない存在です。

Q:なくても結局は同じことをするわけですよね?

木村:なくても同じことはしましたけれど、この先がおそらく違ってくると思います。

Q:どのように?

木村:今、移転をするために動いています。オーセール近辺で

Q:もっと広い店を?

木村:土地を買って建てようと。大きなプロジェクトですが、星があるからこそ考えられることです。

Q:なるほど。星のおかげで次に行ける、ということですか。

木村:そういう言い方はできます。そうじゃなければ一生とは言わなくてもしばらくはここで、ということになると。

Q:街の中でもう少し大きな店を、という考えは?

木村:最初はそう思って探しました。オーセールは景気も良くないし、年配の方が経営するレストランが多くて売りたいという物件がある。ただ、どう?と言われて見てもピンとこない。その次に大きな家を買って改造することに発想を変えてみましたが、古い建築物の場合には新しく建てるよりも費用がかかる。建築家と相談をしたら、建てた方が安く、セキュリティーなどの基準も簡単にクリアできる。古い建物だと掘ったら何かが隠れていて、それを処理しなければならないとか

Q:金の延べ棒が隠れているかもしれないですよ。

木村:そうだといいんですけれど、基本的にはネガティブなことが多いじゃないですか。だから今は土地を探しているところです。

Q:街から離れることになると、車がなきゃ行けないお店、ということに?ここだと歩いても来られる。

木村:それがパリと田舎の違いです。田舎の場合には、車で15分かかる店も近所のレストランです。うちの店の場合には歩いてくるお客さんはほとんどいません。みんな車で来る。街から車で10分、15分以内であれば夜は心配していません。

Q:それに街から離れると駐車場所の問題がない。

木村:そうなんです。オーセールは意外に駐車場所が少なくて苦労しますから、店の近所をぐるぐる回って駐車場所を探す時間ぐらいで行ける場所にあるならば、夜は心配ないです。とはいえランチはあまり街から離れると厳しいかな、と。理想的には街から10分以内の場所です。ただ探し始めると意外になくて。

Q:オーセールの周りにはたくさん畑がありますね。街が畑からにゅっと伸びている感じ。

木村:ところが畑は売りに出ていないんです。(笑)

話を戻すと、星をもらったおかげでそういうことが考えやすくなった。まあいつまでもらえるかわからないので、当てにしすぎるのも良くないとは思っています。

Q:フランスでこれまでに料理に関して一番感動したことはありますか?

木村:ありがちなことを言うようですが、最初の店で食材の凄さは感じました。

Q:日本の食材と何が違う?

木村:例えばフォワグラ一つにしても、 僕がいた頃の日本ではそれほど良いものはなかった。それから乳製品。

Q:大泉、清里で育った方でも?

木村:バターなんか全然違います。ヴェラさんの店でもそうでしたけれど、店で使うものは近くの農場から届けられる。使うたびに混ぜなければならないぐらい濃いもので、やっぱり違いました。

Q:地方のお店だと特に地産地消ということを意識しませんか?パリだと美味しいものをあちこちから簡単に呼び寄せられるし、例えばノルマンディーの魚なんかもいいものはパリへ送られていると聞いたりします。どうでしょう?

木村:それはもちろんあります。それから地元のものを使う、ということは今の世の中の流れだとも思います。例えば北欧のシェフたちが自分たちの近くでとれる食材しか使わない、というような動きを作っている中で、僕もこの店を始めるときにそういう意識はもちろん大切だと思いました。ただ、地元、この近くで農場を経営する人に会って、彼がどうやって羊を育てているのかを見て話を聞いて、肉を焼いて食べてみると、やっぱり「◯◯産の子羊」の方が美味しいんです。

Q:ピレネー産とか。

木村:はい。豚も地元で作っている人に会って、話を聞いて食べました。けれどもビゴール産の豚の方がはるかに美味しいんです。そこに僕の葛藤があります。

Q:地産地消だけでいいのか?

木村:そうです。はるかに美味しい肉が他所にあるのに、地元のものに限って使う必要があるのか?それより美味しさを追求するのか? 近所でニジマスを養殖している人はいますけれどそれ以外ブルゴーニュには魚なんてほとんどない。地元の人がお客さんの大多数なので、土地のものばかり、エスカルゴなど出しても誰も喜ばない。地元の人はこの土地のものよりも美味しいビゴールの豚の方を喜ぶわけです。圧倒的に美味しいと思うものをと考えると、地元だけにこだわるのはどうかなと思います。

Q:でも野菜は?

木村:そうですね。チーズもまあそうです。ただ今のところはあまり限定していません。フォワグラも近くで作っている人がいて、会って味見させてもらいましたけれど、僕が普段ランジスから取り寄せるものにはうんと劣る代わりに、値段は同じぐらいします。

Q:特にフォワグラの本場、ペリグールで目と舌を肥やしたから。

木村:いや、そんなことはありませんが、確かに物を見た時に色々なことを考えます。

Q:じゃあ今は自分がいいと思ったものを使う。

木村:基本的にはそういう姿勢です。それでいいものが地元のものであればなおいい、ということです。その代わり、というわけでも罪滅ぼしでもないですけれど、店のワインはほとんどがブルゴーニュです。

Q:そうでしたね、さっき「いいなあ」とワインリストを隅から隅まで。さて、皆さんにお聞きしていますが、木村さんにとってお料理とはなんですか?

木村:なんでしょう。僕は基本的に哲学というのがないんです。レストランへ行くのが好きで自分でも行きますが、お客さんの立場になって考えた時に料理人の哲学なんてものは必要ないと思います。僕は家族で楽しく、美味しいものを食べて、機嫌よく帰りたいだけです。そこに料理人の「俺は」というものは必要ないと思っています。

Q:主張したくない。

木村:ある程度でいいと思います。

Q:いや私が知りたいのは哲学ではなく、木村さんとお料理の関係です。木村さんご自身にとって料理とは何か?ということです。

木村:なるほど。僕にとっての料理はほぼ全て、人生の全てですね。これしかやってこなかったですし、これしか考えてこなかった。

Q:まあその中から生まれていらしたようなもの。

木村:そうですね。おじいちゃんからですし。料理をしていてただ単に楽しいんです。単純に料理が好きで、楽しい。挑戦が好きで、そのことを楽しいと思えるタイプなので、料理を通していろいろ挑戦しながら楽しんでいるのだと思っています。哲学の話をしたのは、頂いた質問に対してではなく、僕の料理には大義とかメッセージはないと言いたかったんです。そんな大それたことは考えていません。ただ自分が好きで楽しんでやっていることで、お客さんが喜んでくれれば僕は幸せだと。

Q:先ほど仰っていた「家族で楽しく、美味しいものを食べて機嫌よく」ということは家でもできることですよね。「ハレとケ」というのが生活の中にあるとすれば、レストランというのはやはり「ハレ」の場だと私は思います。その「ハレ」の場を私たちに作ってくれるのがシェフだとは思いませんか?

木村:もちろんそうだと思います。料理はもちろん、空間も含めて作っていくのが僕たちプロの仕事です。僕が言いたかったのはあまりにもシェフが「俺が」と主張をするといくら素晴らしくてもみんな引いてしまうだろう、ということです。

Q:料理で自分を主張するということですか。

木村:そうありたいです。理想はそうです。ただ生意気と思われるかもしれませんが、これまで料理をしてきて感じるのは、料理がわかる人たちというのがどれだけいるのだろう?ということです。中にどっぷりと浸かっている僕ら料理人は別として、ごく一部だと思います。例えば僕が映画を見ても技術のことは全くわからずに「好き」か「嫌い」かしか言えないのと同じで、レストランに来る普通のお客さんの大半もそうだと思うんです。 もちろん「あ、美味しい」というのが一番大切ですが。

Q:お昼の豚肉本当に美味しかったです。あのかぼちゃの上にかかっていたわさびソースは生わさびから?

木村:いえ、違います。わさび以外にもいろいろ入っています。

例えばあの豚肉を「40時間煮ています」と説明すると

Q:えー、そんなに煮ているんですか!?

木村:いえ、煮ていません(笑)。料理によっては24時間、36時間煮てほろほろにするものもあります。そういう説明をすると「えー!なるほど、だからこんなに柔らかいのね」と「あ、美味しい!」が倍になるじゃないですか。

Q:それだけでテーブルが盛り上がりますよね。

木村:そういうこと一つ一つが大切です。

Q:わさびの話が出たのでついでにお聞きしますが、日本人ということを料理しながら意識していますか?

木村:していないです。この店を始める前は逆に日本の調味料は使いませんでした。とりわけ醤油は使わなかった。なぜかというと、醤油って、入れると料理が美味しくなる、それが醤油のすごい力です。30歳でシェフになって料理を作っていく中で、自分に醤油は禁じたんです。使ったら美味しくなってしまう、つまり自分の向上の妨げになるから、と。別の方法で美味しさを引き出すための術を自分で体得していくために、醤油や味噌を避けました。発酵食品には強烈な力があります。

Q:なぜこの店を始めてからタブーを崩したんですか?

木村:雇われていた時代以上に自分の店ではコストを考えなければいけない 。例えば同じ量の肉を使ってFondフォン(ブイヨンの前の段階、料理の基本)を作る時に、醤油を少しだけたらすだけで少し多めのフォンが取れる。そのことを考えて今は少し使っています。

Q:私もお肉にはお醤油使いますよ。

木村:美味しいですよね。

Q:そういえば日本に帰ろうとか日本でお店をという気持ちは?

木村:ないです。

Q:ご実家のペンションは?

木村:父が亡くなって手放しました。

Q:今関西との縁は?

木村:親戚はほとんどがまだあっちです。

Q:お寿司屋さんはまだ?

木村:あります。ただ日本へ帰ること自体が少ないです。

Q:日本でフレンチとお寿司の店というのもいいんじゃないですか?

大阪だったら、そういう奇抜なこともできるかもしれない。

木村:将来日本に出店できることがあれば、ですかね。

Q:楽しいお話をありがとうございました。

木村:いえいえ、遠くまで来ていただいて。

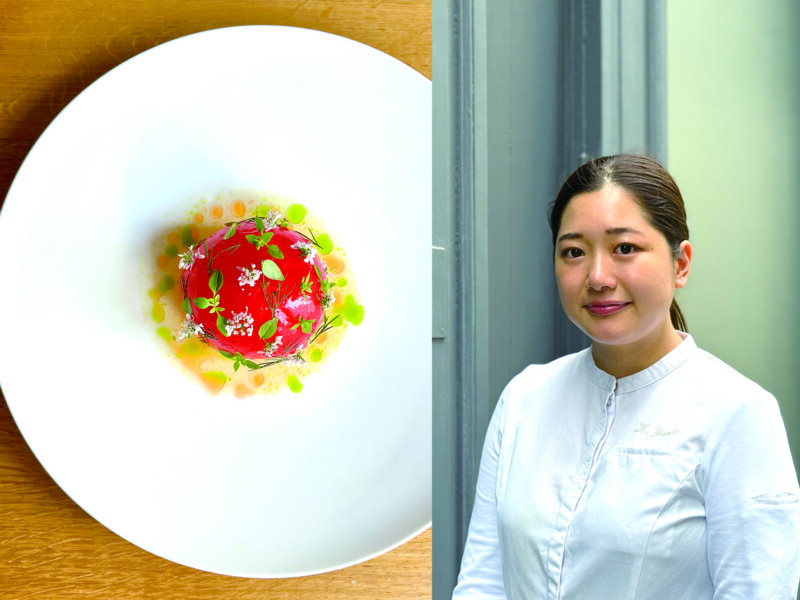

Aspérule

Adresse : 4 rue du Pont , 89000 AuxerreTEL : 03.8633. 2432

URL : http://restaurant-asperule.fr/

コースメニューは26€ /31€ (昼)、60€ (夜)。