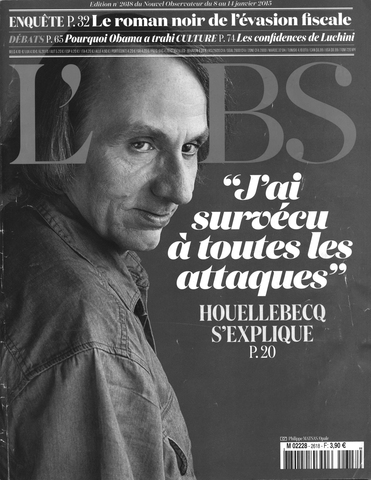

今年1月7日、シャルリー・エブド襲撃テロの日、ミシェル・ウエルベックの新作『服従Soumission』(Islamという言葉は「神に服従」の意)が出版された。半年後、その書評を書こうとは思わない。オランド大統領も本書を「政界フィクションにすぎない」と表明しただけ。が、メディアはどうして本書についてあんなに騒いだのだろうか。出版日がテロと同じ日だったから?

4月には黒いロングスカート姿のムスリム女子中学生が退校させられ、パリ第13大学でも2月に教授がスカーフ着用のムスリム女学生の受講を拒否したり、公共の場での非宗教性(ライシテ)について論争が続く中、一般フランス人のムスリム系市民への排斥感情の高まりをマグレブ系移民の2世、3世の市民はどうとっているのだろう。

現代デカダンス・ニヒリズム代表的作家ウエルベックの著書は、イスラーム指導者がソルボンヌの学長となるところから始まる。多くの文化施設にカタール(実際にパリサンジェルマンチームのスポンサー)やサウジアラビアからすでに援助が寄せられている。44歳のアンチヒーロー、フランソワは19世紀末オスカー・ワイルドと同世代のデカダンス派作家ユイスマンを研究する文学者。彼はイスラームに改宗し教職を続けるなら何倍もの給与を受けられるという甘い条件を拒否できない。語り手は、うだつの上がらない教授生活を送りながら、助手で恋人のユダヤ人女性がユダヤ人排斥ムードを逃れイスラエルに移住した後、出会い系サイトでセックスに明け暮れる。イスラム主義社会になれば女性は家庭に戻り失業問題は解決し、一夫多妻制により女性は夫の浮気に悩む必要もなくなると皮肉る。

2022年大統領選は社会党も右派も第1回投票で落ち、決選でFN党マリーヌ・ルペンと対決するイスラム穏健派「友愛党」の候補ベン・アリがついに大統領に当選する。ムスリム政権で中道派バイルーが首相になり、経済・国防相などは左派政治家に任され教育省だけはムスリム系大臣が握る。現実に近い近未来フィクションにほくそ笑んだのはマリーヌ・ルペンFN党首だろう。ウエルベックは01年に「一番バカげた宗教はイスラームだ」と発言しており、彼のイスラーム嫌いは今始まったわけではない。シャルリー・エブドの前にテロリストに狙われていたはずだ。今日、ムスリム人口が600万人にのぼり、フランス人の間に無神論者が増えるなか、ムスリム文化はキリスト教文化に代わる浸透力をもつ。2012年に仏ムスリム民主党UDMFが生まれており、ムスリム系政治家が地方議会や国民議会に登場してもおかしくない。多くのフランス人はこの現実を一番恐れているよう。新政党レ・レピュブリカン党首サルコジ前大統が掲げる重要課題が、国内の「イスラム問題」と生地主義の見直しだ。市民感情がまたまたギクシャクしそうだ。(君)