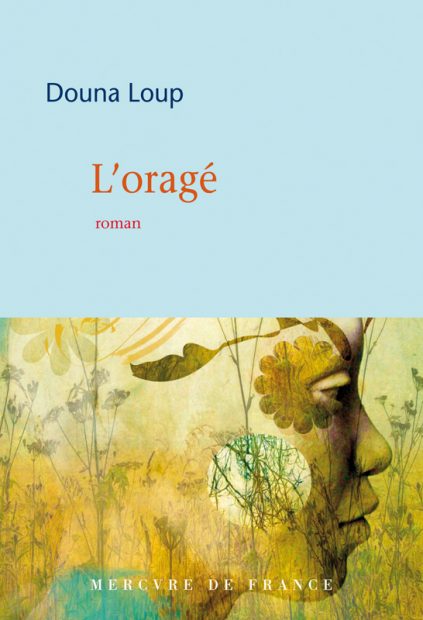

『 雷雨にさらされて(仮題) 』L’oragé

著 ドゥナ・ルー / Mercure de France社

マダガスカル、ふたりの詩人。

「エステール、君はマダガスカル語の詩について語ることができると思うのかい?そんなものは本来存在しないんだ、それは底のない袋だ…それについて何が言えるというんだ?」「でも、人は存在しないものについて語ることができる、ラベ〔アリヴェロ〕、問題なんてない!」。 小説『LOragé(雷雨にさらされて)』のなかで、二人の中心人物、マダガスカルの詩人ジャン=ジョセフ・ラベアリヴェロとエステール・ラザナドラソアは、詩の言語をめぐってこのように言葉を交わしている。互いに認め合う二人は、ある日お互いの作品を見せ合う「契約」を交わし、そこから詩人たちの物語が始まるのだが、それは同時に二人を軸に展開される恋人たちの愛情劇でもある。主な舞台となるのは同国の首都アンタナナリボ。1920年代の前半、つまりマダガスカルがいまだフランスの植民地だった時代だ。

ラベとエステール、歴史の光と影。

この時期は、ほぼ独学でフランス語を学び、後にかのアンドレ・ブルトンをして「どんな白人もできないような仕方で彼はフランス語を操る」と言わしめるまでの詩人となったラベアリヴェロ、その創作活動の初期にあたる。フランスから輸入された書物を仲間たちと貪り読む日々。彼にとって、フランス語とは島国から外の世界へと通じる扉であった。「僕は僕の土地、この古い土地にいる、でも僕は他所から来た花粉に受粉した花を届けるんだ。開かれた世界の花粉、つまりここに居座るフランス語という花粉を受けた花を。僕は、フランス語も僕らのほうに開かれていると思うんだ…」。 他方、実際にラベアリヴェロの詩作に影響を与えたとされるエステールは、マダガスカルで女性として初めて出版した人物でもあるが、しかし前者に比べて全く世に知られていない。実は私たちが彼女を知ることができるのは、ラベアリヴェロが書き残した日記を通じてのみなのだ。しかも1200ページにも及ぶその日記のうち、彼女についての言及はただの二カ所しかなく、著者ドゥナ・ルーもまたこの記述を通じて彼女を知ったという。したがって小説に描かれるこの女性詩人の肖像は、そのほとんどが、このわずかな欠片をもとに生み出された作者の完全な創作なのである。大胆な、あやうい試みと言わねばならない。

マダガスカル語で書く、ということ。

とはいえこの小説の大きな功績は、やはりこのエステールという人物を掘り起こしたことにある。ラベアリヴェロとは対照的に、彼女はマダガスカル語でのみ書いた。物語中の彼女は、「原住民の言語なぞ原始的なものに過ぎない」という説がまかり通る植民地主義の時代に、言語の平等性を力強く唱える自立した女性として描かれる。「上位の言語なんてない。上位の人種がないように。上位の性がないように。あるのは様々な違いだけ」。 これはケニアの作家グギ・ワ・ジオンゴが、アフリカの作家がアフリカ諸言語で書く重要性を訴える数十年も前のことだ。フランス語の中にマダガスカル語に翻訳できない言葉があるとすれば、逆もまた然り。マダガスカル語にもその固有の豊かさがある。であれば、マダガスカル語で詩を書けないなんてことがあるだろうか?こうして母国語で詩を書くことは、彼女にとって、その言語を貶める社会に対する闘いとなる。 では、その後は?小説は、彼らの道半ばで幕を閉じるが、ラベアリヴェロの日記によれば、エステールは彼が妊娠させた後、堕胎薬の過剰摂取により命を落とした。そして彼自身は、その数年後、若くして自死を遂げる…。この物語は、彗星のように短い生を終えた詩人たちへのオマージュだ。(須)

©Elisa Larvego

ドゥナ・ルー

1982年、ジェネーヴ生まれ。3歳時に仏ドローム県に移住。18歳でONGとしてマダガスカルに6カ月滞在、アンタナナリボの刑務所で若者にフランス語を教えるなどする。現在はナント在住。小説は今作で3作目。