1988年オートクチュール・コレクションで発表されたナイト・ジャケット《アイリス》。/ © Sophie Carre

イヴ・サンローランが愛した日本。

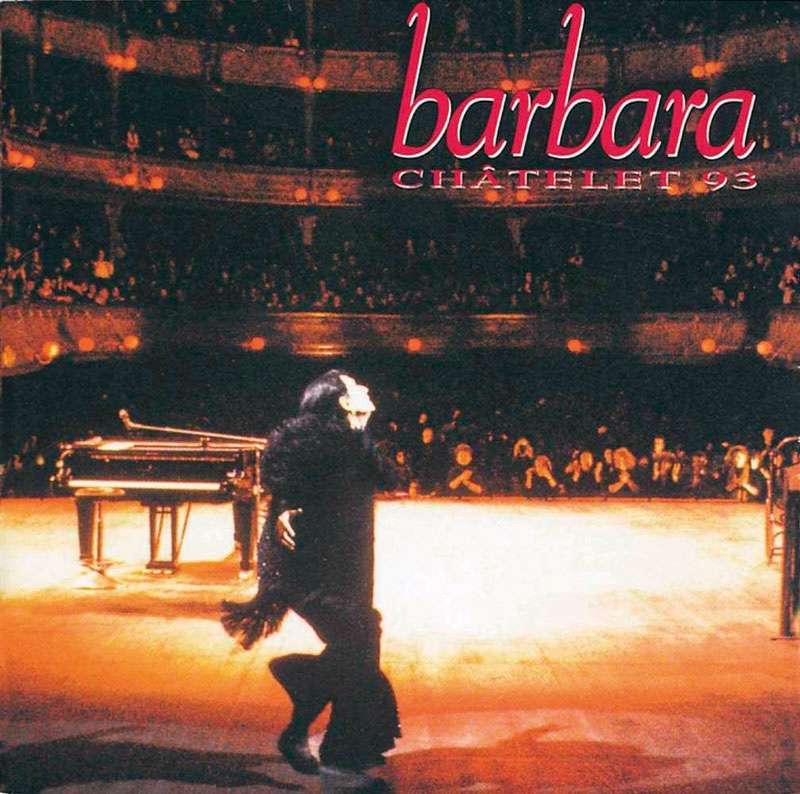

「私はすべての国に夢で上陸した」 と語ったイヴ・サンローラン(1936-2008)は、「想像の旅」 によって独創的なコレクションの数々を生んだ。その彼がパリとモロッコの家を離れて唯一、何回も訪れた異国が日本。1963年、東京での最初のショーを機にピエール・ベルジェと共に滞在して以来、二人は日本に情熱を抱きつづけた。京都、桜と紅葉、歌舞伎を愛し、骨董を買い、美術品をとりよせた。その年、ショーでサンローランに出会い、後にパリで親しくなった高田賢三さんは、「サンローランは日本文化を最もよく理解した外国人のひとり」と評価する。

和と洋の美が融合した、菊の花と牡丹唐草をあしらったキモノ・オーバーコート。1994年オートクチュール・秋冬コレクション。

©Sophie Carre

「想像の旅」だけでなく知識と体験をとおして日本文化の精髄に通じていたせいなのか、中国やインドに比べて日本のコレクションは少し奔放さに欠けるようだ、とイヴ・サンローラン美術館のコレクション責任者で、本展を企画したオレリー・サミュエルさんは言う。キモノからインスピレーションを受けた10点の発表は1994年秋/冬コレクション。パリの著名なクチュリエはポワレやバレンシアガをはじめ、1910年代から着物に感化された服をつくってきたが、サンローランはキャリアの晩年近くにキモノを発表した。

T型の同じフォルムの着物に社会階層や年齢、用途の区別をもたらすのは、装飾である。装飾の重要さを理解したサンローランは、菊の花と牡丹唐草を組み合わせ、帯の代わりに飾りひもを結ぶ、絹キルトのキモノ・コートを生み出す。アジアと西洋、伝統とモダンなエレガンスの混合が見事に表現されている。服飾研究家の深井晃子さんによれば、「時間と空間を超えた美」を具現化したこの服には、着物の普遍性が示されているという。

1963年、ピエール・ベルジェとともに初めて日本を訪れたサンローラン。京都つる屋で撮影。

© Tous droits réservés

祇園の舞子さんの優美な動作に魅せられ、絢爛な歌舞伎の衣装やトリックに触発されたサンローラン。「日本文化特有の感受性を理解し、西洋の文脈の中で再現しようした彼の作品は、ジャポニスムを超えた日本へのオマージュです」とサミュエルさんは語る。 そのオマージュの頂点にあるのが、1988年作のジャケット《アイリス》だろう。画家へのオマージュ・コレクションと聞いて、誰もがゴッホの作品(1889年)を思い浮かべる。しかし、「私は同時に、根津美術館にある尾形光琳の《燕子花図屏風》(1701年)や、北斎花鳥画集の《あやめにキリギリス》(1833年)も思い起こす。真のインスピレーションは北斎の浮世絵だろう」と高田賢三さんは指摘する。メゾン・ルサージュが600時間かけて刺繍した花の描き方や一色塗りの感じが、北斎を彷彿させるというのだ。植物や動物など自然から感銘を受ける日本の感受性が、サンローランの作品にも見出せると。

サンローランは若い頃から浮世絵に憧れていた。19世紀後半、日本の陶器や漆、根付や浮世絵に傾倒する西洋人が続出し、ジャポニスムという言葉が生まれた。日本の伝統芸術との接触はモネやゴッホなど印象派、西洋の前衛芸術の創造に寄与した。光琳、北斎、ゴッホ、サンローランへと花のモチーフが継承され、再創造されていく過程は、芸術の醍醐味である。サンローランの《アイリス》は、そんな感動を秘めた傑作といえるだろう。