『 カサブランカの美女(仮題) 』

『 カサブランカの美女(仮題) 』

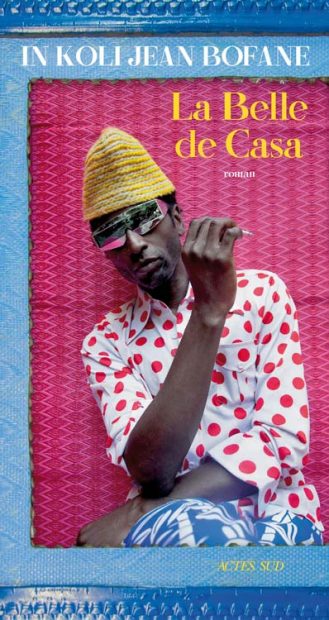

La Belle de Casa

イン=コリ=ジャン・ボファヌ著 / Actes Sud刊

美女と移民。

移民難民政策で揺れ続けるヨーロッパでは、イタリアや東欧などで排他的な極右政党の台頭がある一方で、他の国々も自分たちの国々に来られるよりはと、欧州の外側で移民たちを押しとどめようと躍起になっている。結果、境界にある国々は、いわば出口のない通過点として、様々な国籍の人々がひしめき合い閉じ込められる場所となる。例えば今回の本の舞台であるモロッコのように。

主人公セセはコンゴ(旧ザイール、父は彼の名を元大統領モブツ・セセ・セコからとった)から地中海を渡りフランスに渡ることを目論むが、仲介人に騙されてこの国に置き去りにされてしまう。難民の悲劇…、と思いきや、いわゆる「システムD」的手法で彼はたくましく生き延びていく。ただし、インターネットでヨーロッパの女性相手に性的な会話をすることで金銭をもらうという、あやしい「仕事」ではあるのだが…。とにかく、そんな生活の中でセセはある偶然から、もう一人の主人公、「カサブランカの美女」イシュラクと出会うのだ。この類い稀な美貌を湛(たた)えた女性に、セセは自分と同じようにネットで荒稼ぎすることを提案し、そこから世にも珍しい二人の連帯関係が始まるのである。

アフリカの「現在」。

ところが物語は、喉を掻き切られた彼女の無惨な死体が発見される場面から幕を開ける。「イシュラクは死んだ!」その死の真相を皆が探り始めるわけだが、実はこの小説の面白さはその謎それ自体とは別なところにある。セセとイシュラク、移民とアラブ人女性という二人の歩みを辿りながら、カサブランカという街の、私たちの知らない全く別の顔が浮かび上がってくるのだ。それは、グローバル化とともに金と暴力が支配するようになった街の野蛮な姿である。他国の富豪たちによる地域の再開発、排除される貧しい住民たちや難民たち、警察の腐敗、人種差別、性的暴力…。生々しいアフリカの「現在」がそこには描かれている。 ところで、イシュラクの死の真相と並ぶもう一つの謎がある。それは彼女の出生に関するものだ。母子家庭で育った彼女は父を知らない。「気狂い」として近隣から扱われる母もそのことを一切語ろうとしない。この謎は実は母の精神的病いと大きく関係しているのだが、詳細は伏せておこう。一つ言えるのは、女性にとって、美しさが必ずしも幸福をもたらすわけではないということだ。母娘は美しさ故に男性たちの激しい暴力に晒(さら)され続けた。そのために母は狂い、娘は自分を守るため攻撃的に振舞わねばならなかったのである。男たちの欲望から女性は逃れることができない…。

「傷」を書く作家。

著者の筆名「イン=コリ」は、コンゴの地方キモンゴの言葉で「生傷」を意味するらしい。イシュラクの体に大きく開いた傷のように、肉体的あるいは精神的な傷こそが、彼の作品に通底する主題と言えるかもしれない。ボファヌは植民地時代、植民者のベルギー人義父とコンゴ人母と共に幼い頃に故郷から逃れ、ベルギーで過ごした後、パリでの学業などを経てコンゴ(ザイール)の首都キンシャサへと帰還し出版業を始める。しかし90年代、自らも武器を取るまでに悪化した政治状況のなか、再びベルギーへと亡命を余儀なくされた。

『コンゴ数学』や『コンゴ株式会社』などにおいて卓越した観察眼でコンゴ社会を痛烈に批判してきた著者。今回モロッコを舞台として選んだのは、そこに長い戦争で傷ついた故郷と地続きの傷口を見たからだろう。もちろんそこには著者の怒りがある。しかし同時に、その語り口には悲惨さえも突き放し、笑うような乾いたユーモアが感じられる。そこが彼の魅力だ。(須)

©Lionel Lecoq, 2010

イン=コリ=ジャン・ボファヌ

1954年、コンゴ民主共和国ムバンダカ生まれ。60年代、同国独立後の動乱でベルギーへ移住。83年、ザイールへと帰還するも90年代の内戦により再びベルギーへと亡命、以降は同国に在住。