日本ではほとんど知られていないが、ベトナム戦争、チャド内戦、反アパルトヘイトなど歴史に残る紛争の痕を残した写真家・フォトジャーナリスト、マリー=ロール・ド・デケール(1947-2023)の回顧展が9月28日までヨーロッパ写真館(MEP)で開催中だ。年配のフランス人なら、リベラシオンやパリマッチなどで彼女の写真を見たことがあるだろうが、個人の写真家として大々的に取り上げられることがなかったため、おそらく名前までは覚えていないだろう。

男性中心の戦争写真の世界で、女性写真家にスポットが当たることはほとんどなかった。その空白を埋めるかのような展覧会で、写真を通して自分の倫理観や共感を表現した彼女の人となりがわかる。著名人のポートレートやファッション写真も多く撮ったが、本展では、彼女の心情や思想的アンガジュマンがわかる紛争地やデモ、労働者の写真に重点が置かれている。会場はテーマ別に分かれており、必ずしも年代順ではない。

デケールはアルジェリアに生まれ、父の仕事の関係でフランスとコートジボワールで少女時代を過ごした。その後パリに出てデッサンを学び、18〜20歳の時にファッションモデルの仕事をしていた。モデルの撮影時に出会った写真家が、ベトナム戦争を追ったドキュメンタリー映画の撮影監督だったことが、のちの写真家人生に大きな影響を与えた。

20歳の頃、デケールは作家でアーティストのローラン・トポールと同棲しており、トポールが紹介してくれたマン・レイ、マルセル・デュシャン、ハンス・ベルメールといった大物アーティストのポートレートを撮る機会に恵まれた。そういった作品は展示の終わりにある。その後開花した彼女の才能が感じられる、いい作品だ。

本展キュレーターによれば、1971年、駆け出しの頃、「ニューズウィーク」誌のためにベトナムに行き、戦場に行くのを待つ若者などを撮ったが、入りたかったプレス・エージェンシー「ガンマ」からは評価されなかった。そこで再度ベトナムに渡り、サイゴンの病院の子供、米兵士と付き合うベトナム人売春婦などを撮った写真を見せたところ、ガンマから加入を許可されたという。血を流した人が倒れているようなセンセーショナルな写真は撮らないのが彼女の信条だった。その後、注文を受け、内戦後の南北イエメンの統一、ヨルダン内にあったパレスチナ難民キャンプのシリーズなどを撮った。

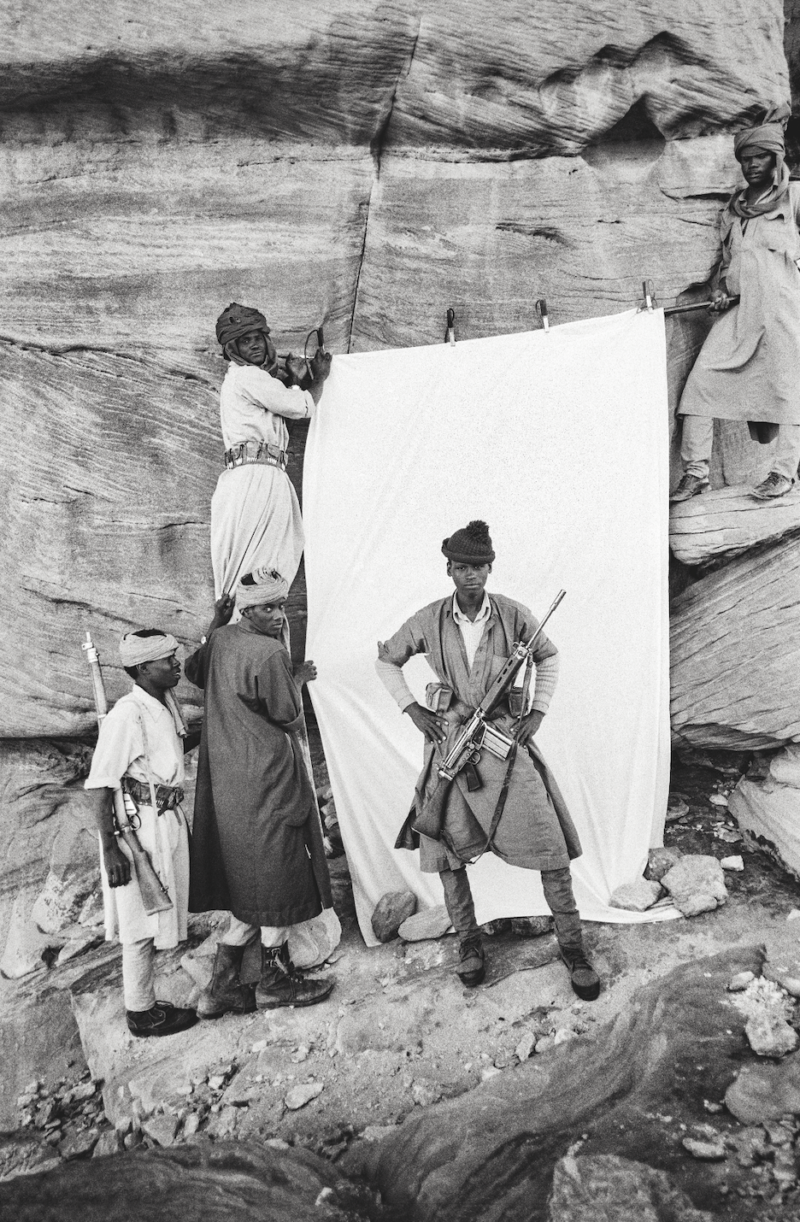

会場で大きなスペースが割かれているのが、内戦の続くチャドで撮った写真だ。政府に抑圧されていた北部のイスラム教徒が反乱を起こし、政府は旧宗首国フランスの軍を頼りに鎮圧しようとしたが、反乱は続いた。その中で、北の反政府軍によるフランス人女性考古学者の人質事件が発生した。デケールとガンマの同僚写真家、レイモン・ドパルドンは、人質女性の夫の依頼でチャドに飛び、反政府派と交渉して人質と接触する許可を得た。その時に撮った写真が人質解放に大きく貢献した。デケールはこの事件をきっかけにチャドに魅せられ、その後も渡航し、北部の人々を撮り続けた。砂漠の中なのでスタジオはなく、人物の背後に白布を垂らしてスタジオ風にし、反政府軍の兵士像を何枚も撮った。彼らの心情に共感していたことがわかるが、被写体が立派に撮れすぎていてプロパガンダ臭がする。筆者としてはチャドの子どもや女性をとった作品の方が、日常が感じられて好きだ。

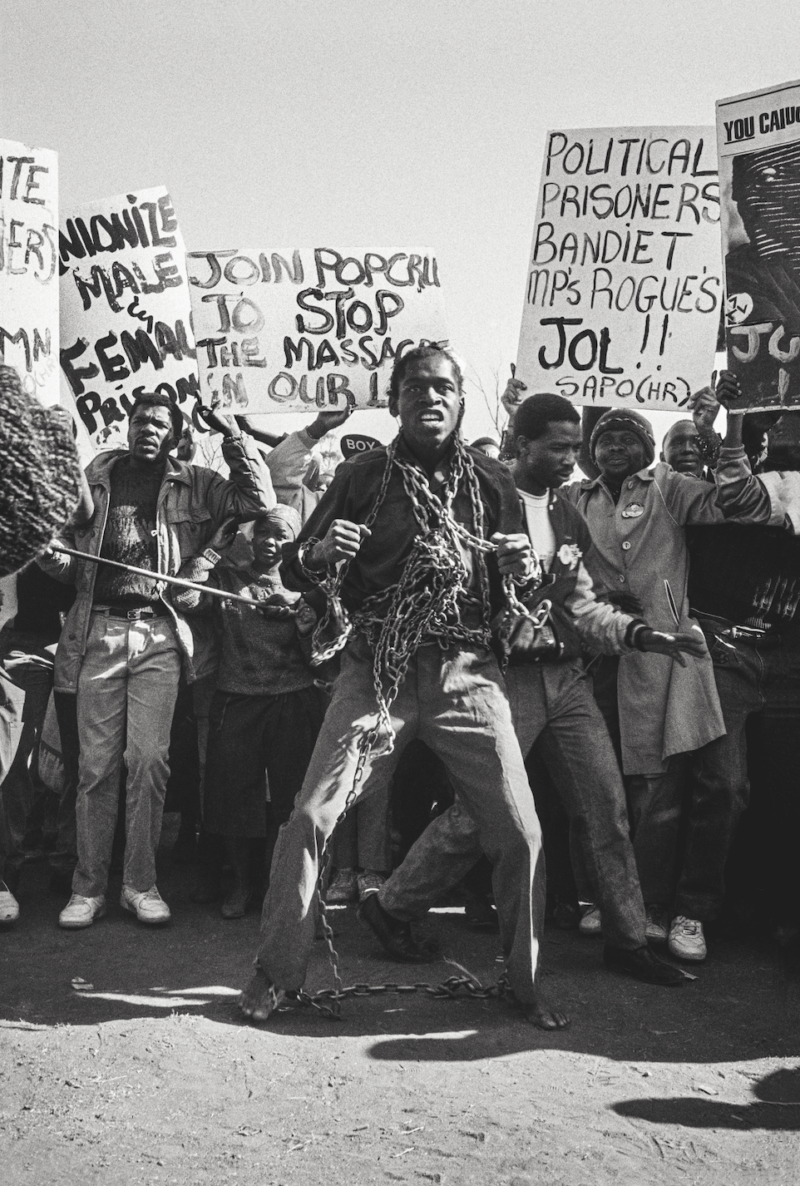

紛争や抵抗運動を撮るためには身の危険も覚悟した。ピノチェト独裁政権への反対運動をとるため、フランスに移住した反対派のチリ人と入国し、その後は別れて行動した。ピノチェトを間近で撮った写真もあり、体制側と反対派との双方を撮ることでバランスを取っている。アパルトヘイトの南アでも、アパルトヘイトに反対する人々と白人優位を示す人々の両方を撮った。

撮影者と被写体の心情の距離が一番近く感じられるのは、70年代に欧州でデモや集会を撮ったシリーズだ。妊娠中絶権を要求するパリとローマのデモ、死刑廃止を要求する英国とアイルランドでのデモ、ベトナム戦争終結を祝うパリのデモ、ヴァンセンヌでの女性集会・・・声を上げている女性が作家自身に重なって見える。

本展ではデケールの長男が2019年から母の資料2万枚の写真を整理している中から選んだものを展示している。(羽)9月28日まで

MEP Maison Européenne de la Photographie

Adresse : 5/7 rue de Fourcy , 75004 Paris , Franceアクセス : Saint-Paul

URL : https://www.mep-fr.org/

月火休、水金:11h-20h 、木:11h-22h 土日10h-20h。13€/8€(25歳未満、学生、教師、アーティスト、失業者、パリ・シニアパス)