『 かくも立派なディプロム!(仮題) 』

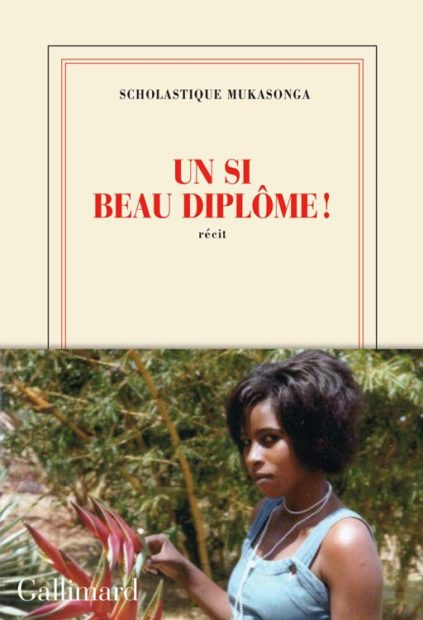

Un si beau diplôme!

スコラスティック・ムカソンガ著 / Gallimard刊

父の不在?

ルワンダ。1994年、アフリカ内陸部のこの小国で、世界に大変な衝撃を与える出来事が起きた。ツチ族の大虐殺である。「作家」スコラスティック・ムカソンガはまさしくこの出来事から生まれた。事件当時フランスにいた彼女は、両親含め多数の家族を殺害された。もともとソーシャルワーカーとして働いていた彼女が、自身の幼年期を振り返る最初の自伝的小説を発表したのは、その10年後、ようやくルワンダへと一時帰還できた後のことだった。その後も彼女の母や土地の女性たちに捧げる諸作を出版し、いまや彼女は、ツチ族の人々が数十年受け続けた苦しみの貴重な証言者となっている。

しかしある時、一人の読者から疑問を投げかけられる。「あなたの本にはお父さんがいませんね」。この言葉を聞き、彼女は「打ちのめされた」と語る。というのも、その指摘が事実であったばかりでなく、父こそが、虐殺から彼女の命を救った最大の恩人だったからだ。彼女はすぐさま、この父に捧げるもう一つの自伝を書く決意をする。こうして生まれたのがこの本である。

貧困と移民。

父はいかにして娘を救ったか?一言でいえば、それは「知」によってだった。1973年、ルワンダの学校からツチ族の生徒たちが一斉に追放されるようになり、彼女は隣国ブルンジへと逃れる。そこでディプロム〔学業修了証〕の重要性を説き、彼女を学校へ行かせたのが父だったのである。農村の女性たちを支えたかった彼女は、ソーシャルワーカーの専門学校を選んだ。苦労して得た資格によって彼女はユニセフに雇われ念願の職種に就き、さらにその過程でフランス人の夫と出会い、最終的にはノルマンディーで家族と共に暮らすことになった。結果的に、若くして「無国籍」状態となった彼女にとって、教育こそが生き残る最大の手段となったのである。「国家資格試験の当日、父は私を威厳で脅かしながら学校まで私を引き連れていった。私は、ツチ族である私には、成功してディプロムを得る可能性などないと思い、出席するのを拒んでいたのだ。彼の知らないこのフランス語が私の第二言語となったのも彼のおかげだ。それは私のパスポートであり私の救世主でもあった。父は、彼の子供たちの、少なくとも一人は学校によって救うと心に誓っていた。そして彼は間違っていなかった」。

「紙の墓」が残す記憶。

物語は、一人の難民としてディプロムだけを頼りに異国で悪戦苦闘する若かった頃の描写から、作家となり、幼少期に過ごした場所を辿る旅の場面へと移行する。とりわけ彼女が熱心に探したのが、父が経営していた小さな商店の跡地だ。彼女からの仕送りで建てたその店は、若き日の彼女にとってディプロムがそうだったように、亡き父が存在したことの証なのだ。しかし、ようやくたどり着いた、廃墟と化したその場所で、彼女は無力感に襲われる。「私は、未完の喪の重みが私の肩、私の胸に新たにのしかかるのを感じる。書いた本のおかげで家族たちに紙の墓を建てることができたと私が信じていたその本たちが、急に、取るに足らないもののように思えてくる。彼らの記憶が永遠のものとならなければならないのはここ、マヤンゲとジタガタ〔いずれも村落名〕で、なのだ。(…)獏とした考えが私の頭に浮かんだ。ジタガタに引っ込み、私の死者たちを唯一の同伴者として、そこで隠居生活を送るのだ…」。

数々の文学賞を受賞し、故郷の悲劇を世に知らしめるのに多大な貢献をした彼女だが、それでも父が娘を救ったようには、娘が父を救うことはもうできない。できるとすれば、父の記憶を忘却の危機から救い出すことなのだろう。本には一つの献辞が添えられている。「コスマ、私の父、学校だけが記憶を救うことのできた者へ捧げる」。娘から亡き父へと捧げられたこの本は、「あなたを忘れない」という、かくも長いメッセージでもあるのだ。(須)

©️C. Hélie

スコラスティック・ムカソンガ

1956年生まれ。73年にブルンジへ亡命、その後ジブチ滞在を経てフランスに定住。70年代のルワンダを活写した『ノートルダム・デュ・ニル(ナイルの聖母マリア/仮題)』(2012年)でルノドー賞受賞。