同じ美術館で同時開催のロバート・フランク展を見に行って出会った、掘り出しものの展覧会だ。

ソフィー・リステルユベールは、1949年パリ生まれ。ソルボンヌで文学を専攻した後ジャーナリストになり、1980年代から写真の仕事を始めた。彼女のテーマのひとつは傷跡だ。それは戦争の傷跡であったり、体の傷跡であったりする。

2階に登る階段の右に展示されている大きな作品3点。バグダッドで2003年から2006年の間に撮られた、現地カメラマンによる車爆破の実写ビデオを合成して、大地に大きな裂け目ができた作品を作った。リステルユベールは過去にイラクを訪れているが、このときは再訪が叶わず、この方法をとったという。現実から生まれた架空が、現実以上の衝撃をもたらしている。

1992年のシリーズ『Fait』は、湾岸戦争の半年後に戦場跡を撮ったもの。砂漠に置き去りにされた戦車や部品。砂まみれになった毛布には、まだ中に人がいるかのような存在感がある。病原菌に食い荒らされた臓器のように地面に穴が穿たれていたり、手術跡のように溝が大地に掘り込まれているのが、航空写真でわかる。

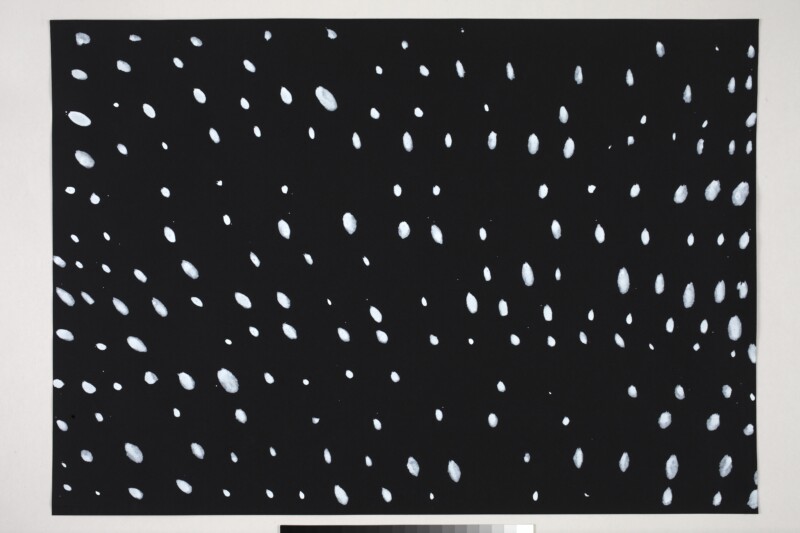

戦争で廃墟となったベイルートの建物を撮った『Beyrouth, Photographies』は、小さな白黒写真のシリーズ。穴だらけのビルはカスカスになった骨のようだ。顔の半分がただれたような崩れ方をした建物が、戦火で傷ついた人を髣髴(ほうふつ)させる。

『Irak』シリーズの、イラク南部のなぎ倒されたり黒焦げになった椰子の木は、爆弾で焼かれたり倒された人間そのままだ。

パリの病院で撮影された男女2人の身体の傷跡は、戦争によるものではないだろうが、同じ会場で見ると、大地の傷跡と共鳴する。この人たちが傷を負ってたいへんな思いをしたように、大地が受けた傷も深い。

戦争の悲惨さを直接訴える作風ではない。けれども、木も建物も砂も、瓦礫も、圧倒的な存在感でそこにある。作品を見たとき、被写体とは一見関係のないようなものが見る人の脳裏をかすめる。そのクッションを経てまた被写体に戻ると、作品の持つ空間が大きくなって目の前に現れる。(羽)

Beyrouth, Photographies,1984

© Sophie Ristelhueber / ADAGP, Paris, 2009

ジュ・ド・ポーム:コンコルド広場、チュイルリー公園内。3月22日迄(月休)。