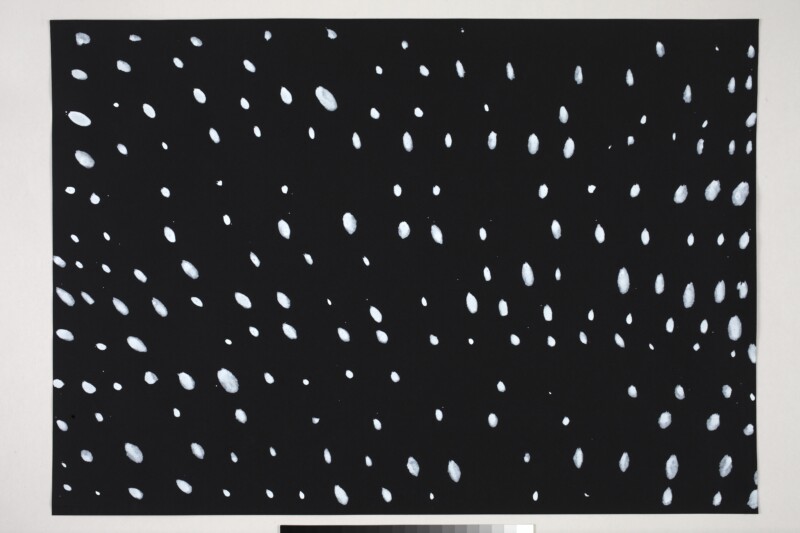

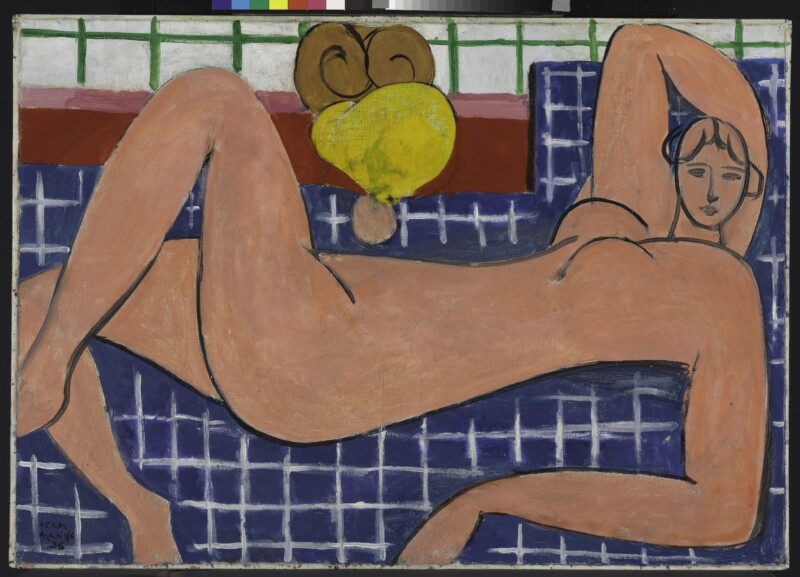

| 60年代末の「もの派」と呼ばれる美術運動の理論的先導者だった李禹煥の近作絵画と、過去から今日までの彫刻作品の展覧、ドイツの50 – 60年代の抽象表現主義の大家といわれるエミール・シュマッハーの絵画という二人展である。なぜこの二人が一緒に展覧会をするのか理解しがたいが、東洋人の余白に満ちた空間性と西欧人の充満する空間とを対比しようという狙いだったと単純に解しておこう。 李禹煥の近年の絵画は、ますます最小限の行為に留まるものとなっている。表面的に見ると、N・トローニの点を連想するかもしれないが、じつは同じ点を打つ行為であっても、両者の間には大きな隔たりがある。60年代末の李のラディカリズムは思想を通して行為に行き着く。李は近代批判からはじまった。近代の概念の中心にある主体、そして生産という二つの点で、李のアプローチは根源を突いている。「作ることは高度なもの、エッセンスなものへ向かうだろう。持つことは永続的なもの、希少なものへ向かうだろう。」そして「作らぬ世界へ向かって作るしかない。持たぬ世界に向かって持つしかない」と言明する。 ここには、生産すること、自己を表現することへの厳しい内省と抑制がある。そして禁欲的ともいえる姿勢が、点だけを打つという最小限の行為へと至らせる。大きなキャンバスの無の空間に点がひとつ、ふたつ。余白の余韻、ではなく、それは他者が立ち現れ出会い得る予兆を感取しようとしている点なのだ。 シュマッハーの洗われたような画面は単純化をめざす。赤や青の色面が鮮やかだ。ドイツ表現派らしい厚いマチエールが快感を呼び起こす。白や黒によって、絵画の泣き所としてのアクセントが見事に施される。天才的な演奏家の演奏を聞いているように、その音色に酔うこともできる。しかし、そこには李が発するような問いかけはない。 (kolin) *Jeu de Paume : 1998年1月4日迄 |