Gerhard Richter

ルイ・ヴイトン財団で、ドイツ現代美術の巨匠ゲルハルト・リヒター(1932-)の大回顧展が開催されている。2016年のポンピドゥーセンターでの回顧展は、記憶に残る素晴らしい展覧会だった。この時は150点が出ていた。今回は270点と、ほぼ倍近い数だ。どんな作品がどんなアプローチで展示されるのか、期待して行った。

結論から言ってしまうと、メリハリのない展示が長々と続く、退屈な展覧会だった。作品数が多ければ良い展覧会になるとは限らない。点数を絞って見せたほうが、遥かに面白くなっただろう。

今年94歳になるリヒターの画業を年代順に見せている。年代順は、アーティストの成熟度や、作風の変化、世界で起きていることがどう影響したかを見るのには適しているが、リヒターは、写真をもとにした「フォト・ペインティング」、動的な抽象、幾何学抽象といった絵を同時期に制作したで、年代順に見ていくと、急に全く違う作風の絵が現れ、頭の中が混乱する。

リヒターの生涯には、戦争が大きな影を落としている。父は教師だったが、ナチス党員だったため、戦後、教職につくことを禁じられた。叔母は精神障害者と診断され、入院先の病院で殺された。

ドレスデンの美術学校を卒業したが、社会主義国家となった東ドイツで、体制を賛美するプロパガンダ絵画を描くことに疑問を持ち、ベルリンの壁が築かれる直前の1961年に妻と西ドイツに逃れて、デュッセルドルフの芸術アカデミーに入学した。

西側に来てから描き始めたのが、雑誌や新聞に載った写真に写ったものを輪郭をずらしたりぼかしたりして描いた白黒の作品だ。作者の個性も主観も感じられない。彼の前半生をモデルにした「作者のいない作品(邦題:ある画家の数奇な運命)」という優れた映画がある。誰が撮ったかわからない写真を丁寧にコピーした作品は、この映画の題名のように「作者がいない作品」だ。

その後に描いた、カラーコードを組み合わせた幾何学抽象も、作者の名前を変えてもわからないほど、個性が感じられない。本展コミッショナーによれば、リヒターは東ドイツ時代、画家の個性や心情を出さない職人的な美術教育を受けたという。技術があり、どんな作風のものでもこなしてしまう彼の特性はそこで育まれたものなのだろう。この展覧会は、それを顕著に見せている。リヒターは対象を目の前にして描くことはなく、写真やデッサンを元に描く。そのことも、アーティストの心情を分からなくする原因の一つだ。

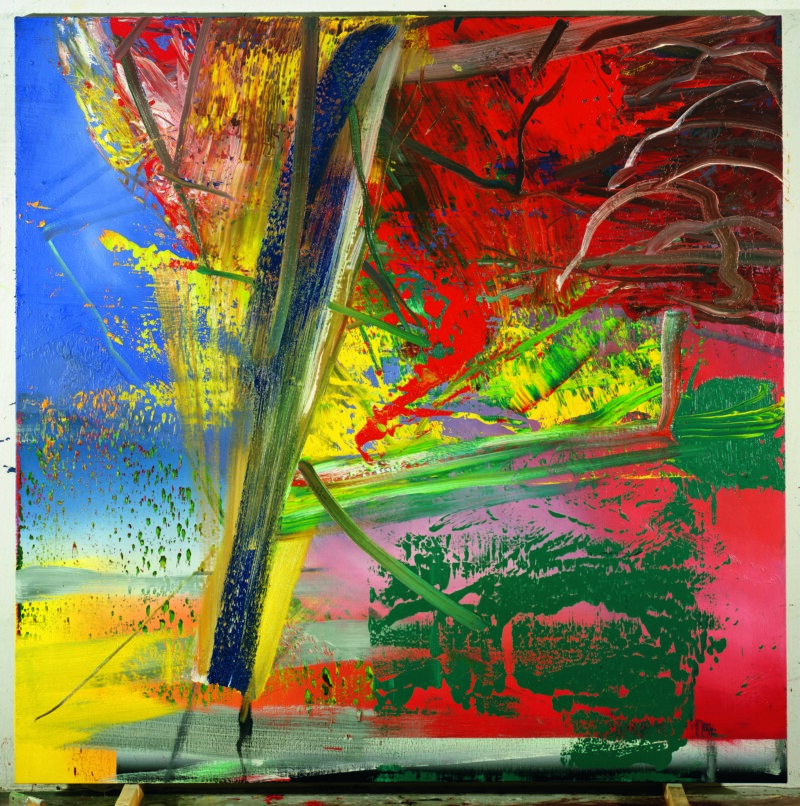

80年代から、絵の具の上に何層も絵の具を塗り、ひっかいたりした下から別の色が見える抽象画が出てくる。過去と現在の時の厚みのような深さがあり、リヒターの中では一番好きな作品群だ。この作品群をもっと見せてほしかった。

会場の後半で、やっとリヒターの内面にほんの少し触れられる作品に出会った。A5サイズほどの小さな油彩とデッサンで、いずれも抽象画だ。モチーフが何かわからず、タイトルもそっけない。2017年に油彩をやめ、デッサンだけを描くようになった。大画面の作品から解き放たれた自由さが、小さな画面の作品から感じられる。

もう一つ、胸に染みたのは、アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所をテーマにした油彩4枚だ。ゾンダーコマンド(特殊部隊)と呼ばれる、ガス室などでの労働を課せられたユダヤ人が隠し撮りした写真が元になっている。一見、これまでのような厚塗りの抽象作品だが、この会場だけ空気が違う。

リヒターはビルケナウを描かなければならないという使命を自分に課していた。画業の集大成といえるようなこの作品には、ドイツの歴史と家族の歴史に対する気持ち、戦後を生きてきた思いなどさまざまな感情が糸のようにはりめぐらされている。

本稿の始まりの部分で、退屈だと書いたが、最後の方でデッサンとビルケナウの絵を見られたことが、「来てよかった」と思える結果となった。(羽)