【Expo】Isao TAKAHATA – Pionnier du dessin animé contemporain, de l’après-guerre au Studio Ghibli

「姫が犯した罪と罰。」 というのは、ご存知高畑勲が監督・脚本を務めたジブリ映画『かぐや姫の物語』(2013)の謳い文句である。子どももよく知っている昔話に、なんともまあ不穏な文を添えたものだ、と当時は思ったものだ。高畑勲の遺作となったこの作品は、水彩画風の手描きの線を活かした特徴的な絵で、従来のアニメーションの表現法とは一線を画した作品だ。その荒々しさと繊細さが混ざった躍動感のあるタッチ、日本人ならば誰もが知っている『竹取物語』を題材にしてなお新鮮な解釈、研ぎ澄まされた楽曲含め、企画から完成まで8年の歳月をかけたというのだから唸るしかない。初めて見たときの衝撃は今でも忘れられない。

高畑勲のこうした執念ともいえる姿勢は、さまざまな作品に表れている。『火垂るの墓』(1988)では、従来のアニメーション用の色では作品の世界観を再現できないと考え、新たな色彩のバリエーションを生み出した。その種類は膨大な数にのぼり、当時はまだデジタル化されていなかったため、絵の具の量はトラック一台分にもなったという。

一方『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999)ではデジタル制作に踏み切ったが、色塗りが楽になるかと思いきや、水彩の風合いを活かし余白を残したいというこだわりから、結果的に莫大な枚数の原画を要することになった。また『セロ弾きのゴーシュ』(1982)では、自身が音楽に親しんでいたこともあり、チェロを弾く指の動きを実際の音と完全に一致させるほどの細部へのこだわりを見せている。そうした彼の考え抜く姿勢は、既存の枠にとらわれず、従来のアニメーションの概念を打ち破ってきた。日本アニメーション界の巨匠と呼ばれる所以だ。

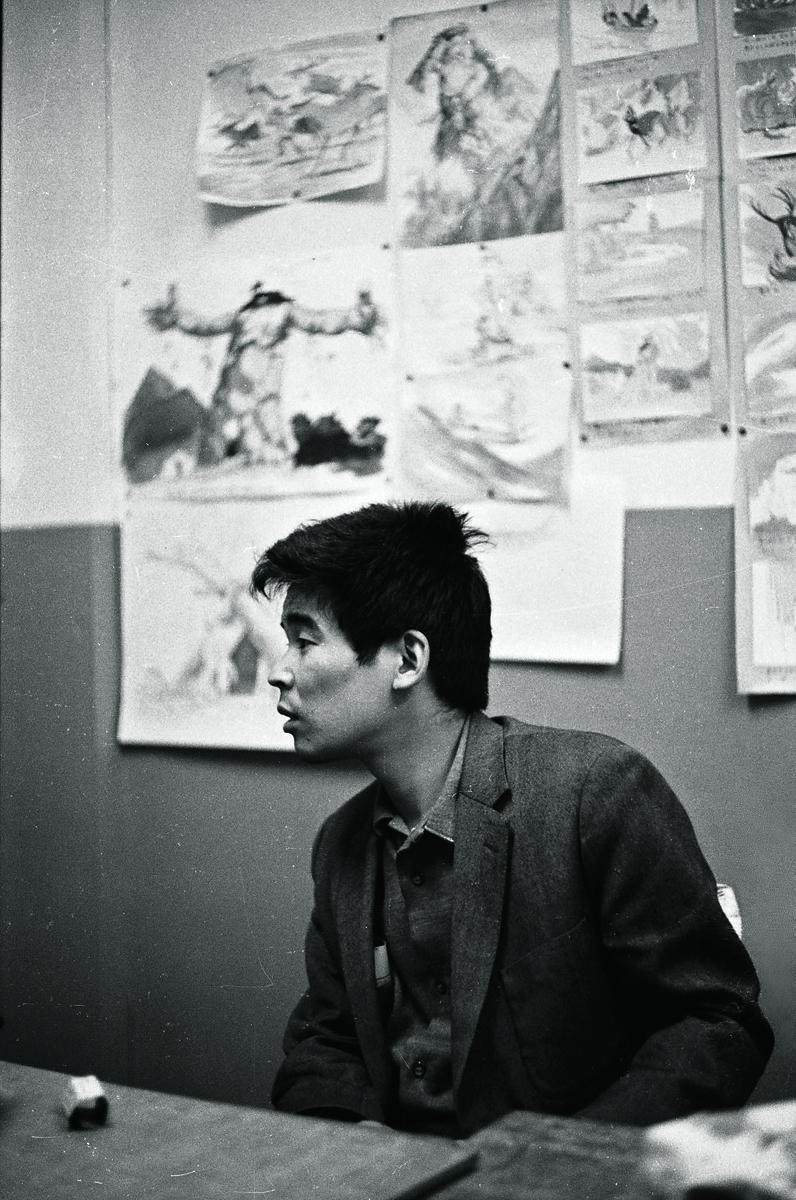

パリ日本文化会館で開催されている「高畑勲 – 現代アニメーションのパイオニア — 戦後からスタジオジブリまで」回顧展ではそんな軌跡がうかがえる。

展示スペースに散りばめられた高畑勲自身の映像や写真、そして個人の制作ノート、絵コンテ、原画、セル画、映像などの資料にじっくりと目を通すと、彼の人となりがチラリと見えてくるような気がした。会ったことすら、自分の存在すら知らない相手が、親しい間柄のような、なんだか身近な存在に感じられるようになるのだ。そうして新たに知った背景とともに改めて見る高畑勲の作品は、きっと違う空気をまとっているに違いない。

そんな高畑勲はフランスと縁が深いという。東京大学仏文科の卒業生である高畑はフランス語が堪能で、作品のプロモーションや展覧会のために何度もフランスを訪れていた。彼が亡くなったときはル・モンドをはじめ、フランスの複数の媒体でそのニュースが報じられた。それから7年後に開催された今回の展覧会。高畑勲とフランスの縁はこれからも続いていくのであろう。(世)

2026年2月7日 (土)まで延長になりました!

※展覧会はご予約を。

※ 展覧会にあわせて講演会や高畑勲作品の上映会もやっているのでウェブサイトを要チェック。

Maison de la culture du Japon à Paris

Adresse : 101 bis Quai Jacques Chirac, Paris , Franceアクセス : Bir-Hakeim

URL : https://www.mcjp.fr/ja/la-mcjp/actualites/isao-takahata-pionnier-du-dessin-anime-de-l-apres-guerre-au-studio-ghibli-ja

火〜土 : 11h-19h。7€/5€(割引)。要予約。