『怒りの岸辺(仮題)』

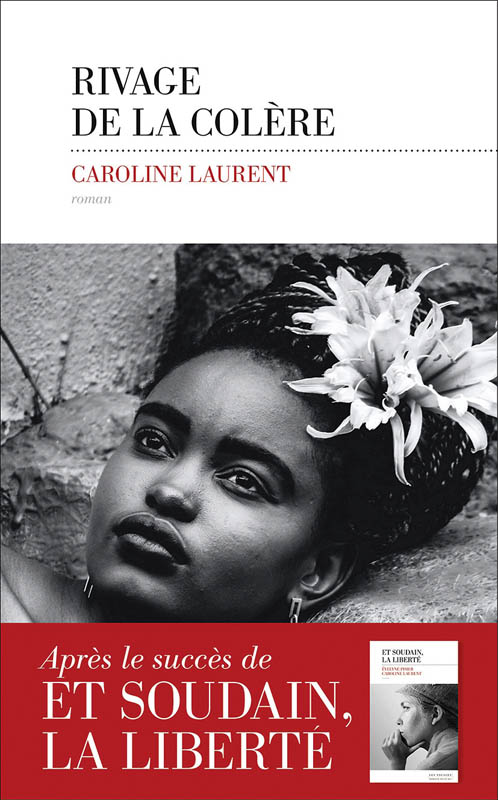

Rivage de la Colère

キャロリーヌ・ローラン著

Les Escales刊

2020年

チャゴス諸島の密約。

「今から一時間の猶予を与える。すぐに荷物をまとめてここから出て行きなさい。ただし理由は教えない」。ある日、自分の家にいきなり来た見ず知らずの者にこう言われ、生まれ故郷を追い出されるとしたら、あなたならどうするだろうか。しかもこう命令するのがそこらの賊徒ではなく、純然たる正当性を主張する一国家だとしたら?あまりに非現実的かもしれない。しかしこれはインド洋中央部に浮かぶ小さな島々、チャゴス諸島で、実際に起きたことなのだ。

1965年。当時英国植民地だったモーリシャスの政府は、英国政府と一つの密約を交わした。モーリシャスは独立と引き換えに、チャゴス諸島を自国領土から切り離し英国に売り渡したのである。その背景にはアメリカの思惑があった。この軍事大国は、冷戦下の重要な戦略的拠点としてチャゴス諸島南部の島ディエゴ・ガルシアに目をつけていたのである。かくして66年、英国がアメリカにその島を貸し与え、その地に米軍基地が建設された。島民たちはわけもわからずモーリシャスに放り出され、住む家さえ与えられず悲惨な生活を強いられた。それから50年以上も経つが、彼らはいまだ故郷に帰ることができないでいる。

モーリシャス人母の怒り。

この実話を基にした小説が本作。ディエゴ・ガルシアで育ったマリ=ピエールと、モーリシャスを飛び出し彼女と出会う青年ガブリエル。この二人の関係を軸に、モーリシャス独立から強制移住、そして故郷返還を求める闘争に至るまでの激動の8年間が描かれる。

モーリシャス人の母を持つ著者は、その母に小さい頃からこのチャゴス島民たちの悲劇を聞かされていたという。「あの哀れな人たちは売られたのよ!」幼い娘が内容をよく理解しているかどうかも気にせず、母は話し続けた。しかし、島民たちのために沸き起こったその母の怒りは、いつしか娘のものとなった。怒りは受け継がれたのだ。本のあとがきにはこう書かれている。「私はどんな本も世界を転覆させる力はないと知っています。けれども人々は、言論が歴史の流れを変えるのをすでに見てきました。たぶん私の書くものによって、私の怒りから少しはあなたがた読者の怒りを生み出すことができるでしょう」。物語中でも、理不尽な仕打ちへの怒りは受け継がれてゆく。マリ=ピエールからガブリエルへ、そして二人の息子であるジョゼファンへ。怒りは否定すべき感情ではない。必要なときには、人は怒るべきなのだ。さもなくば彼らは全てを失ってしまうからである。

怒りの伝達。

両親の意志を継ぎ、チャゴス島民たちの土地奪還闘争へと身を投じるジョゼファン。彼のモデルは実在する「チャゴス難民グループ」のリーダーであるオリヴィエ・バンクールで、著者は彼とコンタクトをとり、英国を相手どった裁判にまで同行している。現在も島民たちの闘争は法廷の場で続いているのだ。

2019年2月、この歴史に再び世界の注目を集める一つの判決が下された。国際司法裁判所が、英国によるチャゴス諸島の統治を違法とし、統治権を可能な限り迅速に放棄すべきという勧告を下したのだ。しかし英国側はディエゴ・ガルシア島の米軍基地が「対テロ戦争」のために必要なものとして反論。絶大な国家権力を前に、島民たちの声はあまりに小さいのかもしれない。

それでも、人々は怒りをつなげてきた。著者は言う。「これは伝達の物語です。私にとっては、母のなかで抑えつけられたままでいた感情から何かを生み出すことでした。私は彼女の口になりたかったのです」。彼女は書き、誰かの感情を伝える。そしてその感情をまた他の誰かに共有してもらう。こうして怒りが広がるとき、それはやがて大きな力になるはずだ。(須)

キャロリーヌ・ローラン

1988年生まれ。2017年、エヴリーヌ・ピジエとの共著で自伝的小説『Et Soudain, la liberté』を発表、M・デュラス賞含む複数の文学賞を受賞。本作で小説は2作目。