オマール・イブライムさん。

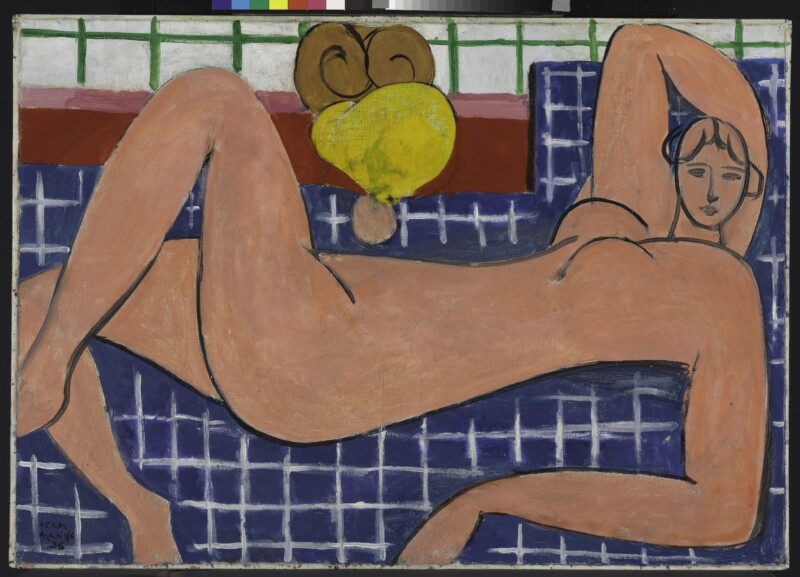

「こんな時にどうして絵を描くの?と人に聞かれる。たしかに絵で戦争は止められないけれど、絵で人々の心に触れ、絵を介して人と繋がりを持つことが自分の仕事で、生き方で、自分なりの反戦だと思っている。5年来、国と自由、夢をも壊してきた戦争への復讐でもある」と語るオマールさん。1年7カ月前、シリアからパリに来た。現在パリ6区の画廊では、動物と人間の語らい、「将軍」が人民を踏みにじる図など、痛々しくも寓話的な彼の作品が展示されている。

オマールさんは1978年、シリア南部のスウェダで生まれ育ち、ダマスカスの美大で彫刻を学んでから、絵を描き続けている。2011年3月に内戦が始まってから、反体制的な表現者に対する国の弾圧が厳しくなり、サウジアラビア、レバノン、ヨルダンに避難したが、頭蓋骨を手術しなくてはならずフランスへのビザを申請した。妻と、内戦勃発の2週間後に生まれた5歳の息子、姉ふたりがダマスカスに、両親はスウェダにいる。一人で亡命したのは「政治的、人道支援的活動も出来なくなり、身の危険も迫った。無力のまま国にいても無駄だった。もう安全な場所がないシリアから家族をフランスに呼びたいと毎日、思う。でも今は無理…」。

父親はゴラン高原出身。シリア領土だったこの地にイスラエルが侵攻した1967年に、家も土地も親兄弟も残してスウェダに避難したが、今やシリア人は入れない。父親は共産主義、母親はイスラムの流れをくむ少数派ドゥルーズ派(シリア国民の3%ほど)だが、オマールさん自身は儒教もコーランも仏典も読むものの、特に宗教にはこだわらない。

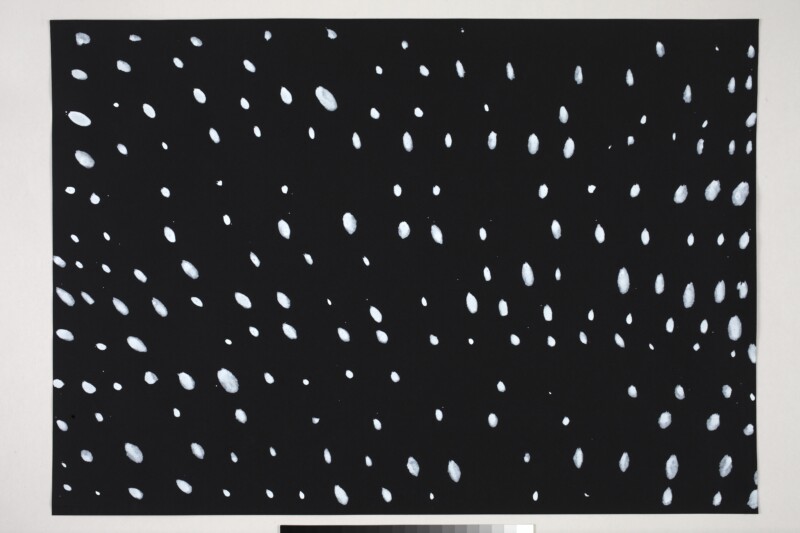

パリに来て最初の1年半は、政治亡命者認定の手続きで「書類攻め」の日々だった。今は10年間の滞在許可証を得て、サン・ドゥニ市立劇場内のアトリエを使えるように。戦争につきまとわれ作品の色が減り、白と黒でしか描けなかったり、全く描けない時期もあったが、最近は色を使い、違ったテーマの絵も描けるように。「この転換を必要としていたのだと思います。今、安全な場所にいることで心が落ち着いた反面、反戦の思いが強固になりましたが」。

作品には青海波のモチーフも見られる。2006年、友人を訪ねて日本に4カ月間滞在し、版画の緻密さや日本人の責任感、思いやりに共鳴したという。

町を楽しむ余裕も出てきた。「本で見ていたゴッホの絵の前に立つと、心を揺さぶられて泣きたくなる。実物に触れられるのは夢のよう。パリという大きなアカデミーから色々なものを吸収したい」。

英語は流暢、でも「フランス語は難しい…」。移民の社会参加を支援する市民団体AUROREが斡旋してくれる、フランス語の授業が待っている。(集)

Omar Ibrahim – travaux récents

Galerie Roy Sfeir 6/18 まで

6 rue de seine 6e 01.4326.0896

M°Saint Germain des Prés / Odéon