Q:もともと青木さんと料理の関係とは?

Q:もともと青木さんと料理の関係とは?

青木:実家が商売をしていました。

Q:飲食関係の?

青木:鮨屋です。銀座6丁目に店があります。

Q:でもお鮨を握ろうとは思わなかった?

青木:店は兄が継いでいます。

Q:じゃあお生まれも銀座?

青木:いや、生まれは埼玉です。1969年の1月です。

Q:ご実家の商売柄、食べることには昔から興味があった?

青木:いや、商売をやっている家というのは家族全員を巻き込む家内工業みたいなものですから、父親がどこかで雇われる親方だったらまた話は別でしょうけれど、両親が店を経営しているとやっぱりね、休みの日はすることがないとお店に行って真似ごとのように手伝ったりするのが結構嬉しかったです。

Q:ご兄弟はお姉さま、お兄さまがいらして、3人兄弟ですか?

青木:そうです。姉が一番上で年子の兄がいて、僕が末っ子です。

Q:育ったのも埼玉ですか?

青木:3歳まで埼玉で、父親は銀座の店で親方だったんですが、たまたま常連さんが京都に建てるビルへ店を出さないかという話が来て、働いていたお店の名前を頂戴して京都に店を出しました。

Q:京都に支店を?

青木:いえ、支店ではなくて暖簾分けです。その時僕は3歳で、高校を卒業するまで僕は京都で育ちました。

Q:京都のお店は今も?

青木:父は浅草生まれ、銀座で育った人間なので、母親がどうしても東京へ帰してあげたいというので京都の店を閉めて東京へ。たまたま京都の店の常連さんに「うちの亭主をどうしても東京へ」と母が話をしたら、ちょうど建つビルがあるという話をまたいただいて東京へ戻ってきました。それが、ホテルニューオータニのある紀尾井町で、歌舞伎役者尾上松緑さんのご自宅の真ん前でした。松緑さんは父のお客様で、その他にも近くにお客様がいるという場所でした。赤坂からは少し離れてはいましたが、鮨屋というのは通りがかりで入る店ではないですし、父親にはそれなりにいいお客さんがついていましたから、そういう意味では小さい店でもいいから始めましょうということで、13年京都で店をやってから東京へ。僕はまだ高校生だったので、卒業まで京都に残りました。暖簾分けの時には元のお店の名前を使わせていただきましたが、東京へ戻る折に母の提案で「青木」という店名に変えました。大学へ進学するつもりは僕には全くなくて「洋食の道に入りたい」と父親に言ったら、帝国ホテルの当時の社長がお客様だったので父が話をしてくれて京都から面接に行って、なんとか入れていただくことになりました。

Q:なるほど、すると最初から洋食が頭にあったんですね。

青木:そうですね。子供の頃は鉄砲が好きだったので、警察官とか自衛隊官になりたいと思った時期もありました。でもやっぱり、物心ついてくると現実に引き戻されますよね。料理を作るという行為、休みの日には家でみんな揃ってご飯を食べるとか、どこかへ食べに行くということがあまりにも日常の、普通のことだったので自然とそちらへ。まあ洋食を選んだ、という理由はいろいろありますけれども。

Q:その理由というのが知りたいです。

青木:一番に、僕は日本料理の中でのお酢があまり好きじゃないんです。鮨シャリというのもあまり好きではない。そこから始まります。

Q:酢飯が嫌い。

青木:でも、生魚なんかは大好きです。ただ酢飯というのが苦手なんです。今、年をとってくると少しずつ食べられるようにはなりましたけれど、子供の頃は逃げて通るぐらいでした。鮨シャリというのは、ご飯が温かいうちに酢をかけてこう混ぜますけれど、その時間というのが僕にとっては一番の地獄でした。

Q:へえ、あのいい香りが苦手だった?

青木:あの匂いを嗅ぐと、気が遠くなりました(笑)。ジェットコースターに乗っているような感じです。

Q:落ちるー、助けて!という感じ?

青木:そのぐらい嫌いだったんです。あとは子どもの頃よくテレビを見ていまして、「料理天国」というすごく有名な番組で「フランス料理って綺麗だな」と感激したり、また別の番組、5分間の番組だったんですが料理人の手だけを映して包丁で切っている音だとかステーキを焼いている音、煮物をしている音を聞かせるという番組がありました。お店を紹介するんですが、画面は手と音だけなんです。米朝さんが

Q:落語の桂米朝さん?

青木:そう、彼が司会される番組でした。フランス料理の中で僕は「音」を敏感に感じます。熱いフライパンにステーキ、肉を置いたときに「ジャー」とする音だとか、焼いている最中の「ピチピチピチ」という音だとか。激しいんじゃなくておいしそうな音というのが、その番組ではテレビを観ながらご飯を食べられるぐらいおいしそうでした。

Q:ふーん、その番組をおかずに白いご飯だけを食べることができるぐらいの。

青木:そうです。僕にとってはその「味の招待席」という番組はそのぐらいのもので、毎日観ていました。

Q:音というのは珍しいですね。

青木:フランス料理というのはいい音がするんですよ。焼いたり、煮たり、切ったり、音を聞きながら傍で何かをしている時に、経験を積むといろいろなことがわかってきます。音でこれは「煮詰まってる」とか「まだ早い」だとか、「焦がしちゃった」とか。音というのはものすごく大切だと思います。

Q:香り以上にということですか?

青木:香りももちろん大切です。でも、僕にとっては「音」というのは本当に大切なんです。

Q:なるほど。お鮨屋さんにはそういう音はなかった?

青木:僕にとってはあまりにも日常だったんじゃないですかね。でも鮨屋というのは静かな場所なんです、というかそういう風になってしまった、ということもあるかもしれません。

Q:あとは火を通す料理をあまり出さないというのはありますね。

青木:そうですね、綺麗なカウンターで職人さんが仕事をして、生きのいい魚をさーっと包丁で切ってから握るというのは、やっぱり素晴らしい映像、というかイメージです。父親に「洋食をやりたい」と言った時、帝国ホテルの話がすぐ出たんですが、もしも試験に落ちたら、小川軒などに行けばいいと父は言ってくれました。まあ試験ですからね、落ちることもある。

Q:それまでにご自身で料理をしたことはあった?

青木:父はとてもマメな人で、休みの日曜日になると唯一の趣味である競馬のために場外馬券場で賭けて、当たるとデパートの地下で色々な新しい食材を持って帰ってくるんです。僕が子供の頃は京都の大丸にポール・ボキューズのデリカテッセン部門が入っていて、父親がロックフォールの青カビチーズを買ってくる。僕らは全然なんだかわからなくて「何、この変な食べ物!」と反応したり、別の時にはピラミッド型のお菓子を買ってくる、その度に「何だこれ!」という感じでした。そしてまたある時にはシェフ・ボキューズから直筆のポスターが家に届いたりする。すると「何だこりゃ?全然意味がわからない!」とみんなで言いましたが、自分でこの仕事を始めてポール・ボキューズという人が誰か、とわかった時に、そのサイン入りポスターを額に入れて、今でも実家に大切に置いてあります(笑)。そういうことが父親は好きだったんです。例えばテレビで観たこういうものをこうしたら美味しく食べられる、お客様に美味しく食べていただける、と日曜日にはいろいろしていました。僕は、中心でやっていた姉と父を手伝うというか、ステーキを焼くと言われて「僕に焼かせて」と言って焼かせてもらう、というそのぐらいのことをしていただけです。姉も元々料理人で、今は店をやるから姉さんは客席側で僕が厨房側を、という風になっていますが

Q:するとたまにはスイッチしてもいいぐらいの?

青木:それぐらいの素晴らしい腕です。ここの前の店では姉さんと一緒に厨房を回していました。

Q:話を戻すと、帝国ホテルの試験というのはどのような試験でしたか?

青木:一般教養、と覚えているのは面接です。

Q:一般教養というのはどのような?

青木:バスに何人乗りました、何人降りてそのあとは?みたいなことだったかと。覚えている範囲ですが。四文字熟語の一文字が抜けていて、それを埋めるというような。僕は頭のいい人間じゃないんで、まずこれは落ちたな、と思って父親に泣きながら電話をしましたのを覚えています。そうしたら「いいよ、別なところへ行きゃいいんだから」と言ってくれましたが、たまたま入れていただいて4年半お世話になりました。

Q:帝国ホテルには見習いとして入るんですか?

Q:帝国ホテルには見習いとして入るんですか?

青木:見習いというか、当時はバブルだったので僕の同期が440人いたんです。

Q:わー、それはすごい。すべての部門ですよね?

青木:もちろんキッチンだけじゃないですよ。でも調理場だけで660人いたらしいです。

Q:初めて聞きました、そんな数。

青木:辞めるまでに一生会わない人もいるだろう、くらいの規模らしかったです。いろいろなセクションがありましたから、魚も肉も、ブイヨンもソースも、宴会にしてもいろいろな種類のものがありましたから、でもなにしろすごい量のコックさんがいました。半端じゃなかったです。

Q:まあ「天下の」でしたからね。

青木:当時はオークラか、オータニか帝国か、ぐらいのですね。僕が入れていただいたときはちょうど110周年記念の時だったんです。すごくいい勉強になりました。でも調理場にはすぐ入れなくて、1年間洗い場にいて、その後調理場に空きができて調理場に入れていただきました。

Q:そんなにたくさん人がいると、調理場の大きさといったら。

青木:いやあ、すごかったです。僕が入ったところはガストロノミーのFontainebleauというレストランの横にあったレインボー・ルームでしたが、僕のような小僧がたまにガストロノミーの厨房に行くと、シェフたちが半分からかいがてらに喜んでいろいろなものを見せてくれる。

Q:帝国ホテルを辞めると決めたのは?

青木:僕としては、やっぱり仕事を始めた時からフランスに行って勉強をしたいという気持ちがありました。たまたま父のお客様の中にニューオータニにギャラリーを持っていた方がいて、その方の親戚がジャック・ボリーJacques BorieというMOF(フランスの最高職人称号)を持つフランス人シェフだったんです。そのボリーさんはロオジエという有名なフランス料理店のシェフで、店の改装中に彼が新しいメンバーを探しているという話をされて紹介していただきました。その方がフランスへ行く早道じゃないかという考えもあって、一つの店でしか働かなかった父親もその方がいいだろう、と言ってくれました。

Q:まああちこちで修行しろという親心があった。

青木:洋食というのはいろんなところで勉強したものを自分で培ってなんぼだということを父親はわかっていた、というか 若い時から知っていたのかもしれないです。

Q:当時帝国ホテルでも洋食というと、イコールフランス料理だったんですね?

青木:そうですが、帝国ホテルの場合には、何かのフェアがあった場合にはオランダとか北欧などフランス以外の料理を作らなければならない。まあそれはそれでいい勉強になりますけれども、自分自身がやりたい料理というのではなかったかもしれないです。だからと言ってそれが嫌というよりもそれが勉強になってよかった、と思うようにしていました。

Q:その後のロオジエというお店にはどのぐらいいらしたんですか?

青木:ロオジエには2年半いました。その間に父親が亡くなってしまうんです。それで2年半経った時に、今も申し上げた通り家族みんなでやっていた店だし、銀座というと場所にあったので巨大な借金も抱えていて、従業員を雇って給料を払うよりは家族でやっていく方がということでこれは戻るしかない、とシェフに話をして辞めさせてもらいました。

Q:お父様はおいくつだったんですか?

青木:59歳です。

Q:わー、お若かったですね。

青木:1年店を手伝った時に姉も兄も「もう落ち着いたからそろそろ自分の仕事に戻りなさい」と言ってくれた。その時僕は26歳で、フランスに行く良い機会だとボリーさんに相談してフランスに来るきっかけをもらいました。

Q:そしてフランスではどのお店に?

青木:ビアリッツのCafé de Parisです。相談した時にボリーさんがその場で電話をしてくれて「行っておいで」と言われたので、すぐに行きました。1995年3月のことです。ちょうど復活祭の時期で賑わっていて、魚は天井に着くほど毎日配達されていました。それぐらい忙しい店だったんです。ホテル&レストランで、ビストロが2軒あったのにキッチンは一つだけ、ガストロとビストロの両方を同じシェフが采配するという店でしたので、盛り付けのテーブルに違う店に出す料理がズラーッと並んで、そこへシェフが料理を出していくという具合です。1サービスに200人入って、夜も合わせると1日に400人はいるという規模の店でした。当時フランスも景気が良かったですし。

Q:まあ、ユーロになる前ですものね。

青木:いやあ、もう忙しかったです。何もわからないので、ただもうがむしゃらに朝から晩まで働いていました。

Q:言葉は?

青木:我々にとってありがたいのは、料理用語は一緒だということです。それだけでもホッとします。言葉はわからないけれどもAssietteと言われればそうだし、Ciselerと言われればその通りだ、という感じで僕は動けます。それだけわかれば、そしてあとはアン、ドゥ、トワぐらいわかればいいだろう、という気持ちでいました。まあその前に日本で色々フランス語を学ぼうと学校へ行って、お金を捨てましたけれど、フランスに来て厨房に入ったら申し訳ないですけれども日本で教わったことは何の役にも立たなかったですね。日本で教わるのは生きたフランス語ではないです。

Q:まあそれはそうですよね。で、ビアリッツでは住み込みで?

青木:住み込み、というかホテルの一室を使わせてもらうという具合でした。ホテルが満室ではない時には空いている客室を渡り歩いて、満室になると同僚と部屋をシェア、本当にどうにもならないとシェフの子供の部屋へ泊まらせてもらったりもしました。

Q:1日に400人ぐらいさばくレストランの厨房にはどのぐらいの人数がいるんですか?

青木:肉を焼く方に2人、魚の方に2人、2人いたシェフはどちらかについて、冷菜部門に2人とデザートに2人、それだけでした。しかもそのうち半分は研修生です。

Q:そのお店にはいつまで?

青木:年末までいました。シーズンが終わると店が閉まるので、そのあとはどうしてもパリへ行きたかったし、しかもそこはお金がもらえない店だったので。

Q:そうだったんですね。

青木:まあ、当時はお金をくれる店というのが少なかったです。シーズン中はチップをみんなで分け合って、週に500フランぐらいをもらっていましたけれど、シーズンが終わるとチップも出なくなる。すっからかん、というかパリへ行くだけのお金だけを何とか残しておいて…でもキッチンにいれば賄いを食べられましたし、休みの日も食べにおいで、と店も言ってくれましたし…とはいえ行きはしませんでした。でもとても楽しい経験でした。

Q:そこで少しはフランス語を克服した?

青木:そういうレベルではないです。営業中の会話が理解できる程度の耳は持ちましたけれど、耳は持っても反応できる口がないんです。Où sont les toilettes ?(洗面所は?)と聞かれたことはわかっても、返す言葉が出ない、という世界です(笑)。我々は別に言葉を勉強するために来ているわけではないと思っていても、やっぱり言葉がわかればもっと面白いだろうな、と思ったことは何度もありました。

Q:そこで出来たお友達というのは?

青木:いっぱいいますよ。僕が最初行った時には日本人は誰もいませんでしたが、滞在する間に幾人かとは繋がりました。今でも付き合っている方たちはその中にいます。

Q:皆さんフランスに残っていらっしゃる?

青木:いや、みんな日本です。自分でお店を開いたり、製品開発をしている人もいるし。

Q:でも青木さんは日本には戻らずパリへどうしても出たかった、そのパリというのはどのお店でしたか?

青木:ビアリッツの店を辞めるときにシェフに「パリに行きたいんですが、どこか紹介してください」と頼んだときにエッフェル塔にあるJules Verneというジュール・ヴェルヌにすぐ電話をしてくれました。でも結局ヴィザ(滞在許可証または労働許可証)がないということで話が流れて、そのビアリッツの店でセカンドだったシェフが紹介してくれた別の店、今はありませんが17区にあったひとつ星のManoir de Parisというレストランで働くことができました。

Q:そのManoir de Parisではどういうお仕事に?

青木:肉部門でした。店はガストロノミーとカジュアルなビストロが一緒にあるようなところで、同じキッチンで料理を出していました。シェフはアラン・デュカス系の人で、シンプルでしたがハッとするような料理を作っていた人でした。我々が90年代にやった料理と今主流のフランス料理とは全く違うものですが、当時の僕にとっては新鮮でしたし刺激的、センセーショナルでした。

Q:ハッとする、というのはどういう料理だったんですか?

青木:シェフが素晴らしい方でした、まだお若かったんですが。料理人の中にはすごい腕を持っている人っているんです。その人が触っただけで、僕が触ったのとはぜんぜん違う、同じものを使っているのにぜんぜん違うものを作ってしまう。

Q:魔法の手、みたいな?

青木:そうです、まさしく彼はその凄腕の人でした。料理というのは限られた時間があって当たり前なものです。例えば今日ご覧になってお分かりかと思うんですが、昼間の営業ではお客さんたちの時間が限られている。すると我々ができることというのも自ずと決まってきます。もっと綺麗に盛り付けを、もっと出来上がりをよく、というようなことはみんなが思っていることです。けれども自分のやりたいことだけを追求してお客様に迷惑をかけることはできません。彼、そのシェフというのは、そうした限られた時間の中で厨房にいるチームが100%を出せるように常に持って行けた人だと思うんです。僕は、それはとてもいいことだな、と思います。自分もそのように思って仕事をしています。僕がやれる今一番のことをすればいい、という風にです。お客さんに時間のことで迷惑はかけたくないです。特に昼間の営業に関してはそうです。ご覧になりましたでしょう。

Q:すごかったです、皆さん「急いでる」と言っていて。

青木:ビジネスマンですから、食べて早く帰りたい、という人には遠慮しないで僕は早く出します。僕、料理を出すのめちゃくちゃ速いですから。

Q:お姉さまが「皆さん、自分が先だ、とおっしゃるんです」と。

青木:そうなんです。それで速く!というので急いでるかと思えば、食後にコーヒーを飲みながらおしゃべりをしている。

Q:まさにそうでした。

青木:それが普通なんですよ。それでいいんです。速く食べたいと言うならば食べさせますから。それが僕の仕事なんです。その中で僕ができる100%をその人に出します。

Q:なんか、江戸っ子入っていませんか?鮨屋で育った、という感じ(笑)。でも確かに、「急いでいる」という割に、みんなゆったりと食後を楽しんでいた風ではありましたね。

青木:そのあとは、僕は知らないです。好きなだけいていただいて結構なんです。ただしその人がどうしても「速く」と言うならば出してあげるしかないです。お客様あっての店ですから。

Q:確かにそうですね。

ところでそのManoir de Parisというお店にはどのぐらい?

青木:僕としてはずっと長くいたかったんですが、監査が入るという噂が出て、朝店に行ったら「今日監査が入るみたいだから1時間ぐらい散歩してきて」と言われて、次の日に「ダメだ、もう雇えない」と言われてクビになってしまいました。

シェフは「かわいそうだからどこか紹介してやるよ」と言ってくれましたけれど、そこでも結局お金をもらえなかったので

Q:そこでも!?

青木:冗談じゃなくて、当時はお金をもらえる店というのがほとんどなかった。今ですと、ワーキングホリデーで来る人たちが店を選べますけれど、当時は店側が働く人を選ぶことができた。それぐらいに働ける場所が少なかったですし、ヴィザ(滞在、労働許可証)を持っていらっしゃる方というのも本当に数人しかいなかった。紙を持っている方も少なかったし、紙を持っていなくても働ける店というのも少なかったです。誰かが辞めるからここへ入らないか、という人と人のつながりが大切な世界でした。Manoir de Parisという店でもお金はもらえませんでしたが、そこのシェフ、マリーさんが月に一度、研修生に料理の本や道具を、自腹を切ってプレゼントしてくれました。お金があげられないから、と言ってです。まだ30代半ばの、若いシェフでしたが、本当に格好いい方でした。

Q:そのあと、行き場を失ってどうしたんですか?

青木:どうにもならなくなったので、当時はルカ・カルトンが三つ星レストランで日本人が働ける唯一の店だったので、駄目元で行ってみたら運良く入れてもらえて、働かせてもらいました。ただそこでも結局お金はもらえなかったです。ただ僕の中では、三つ星で働かせてもらえるのならば働かせてもらえるうちに、という気持ちもありました。

Q:まだ星を返上する前の時代ですよね?するともう憧れの「料理天国」そのものだった?

青木:ええ、もう半端じゃなかったです。三つ星レストランで1サービス100席ですから。「今日は暇だな」というと60席ぐらい。有名なCanard Apicius(鴨のアピシウス風)があったり、Foie gras aux choux(フォワグラのキャベツ包み)があったりね、Homard à la vanille(オマール海老のヴァニラ風味)などを実際にやっているのを見て「すごいなぁ」と思ったりしました。

Q:厨房は地下ですか?

青木:そうです。

Q:何人ぐらいいるんですか?

青木:すごい多かったですよ。

Q:帝国ホテル並?

青木:いや、そんなにはいないです。でも20人はいましたね。サンドランスさん、シェフは常にキッチンにはいなくて、その下のベルトラン (Bertrand Guéneron)という、今は3区にあるAu Bascouという店のシェフがサンドランスさんのセカンドのグラン・シェフで、彼の下にシェフが3人いました。そのうちの一人が22歳でしたが、とても頭の切れる人でした。 英語が達者だったので、アメリカへ行くとか言っていましたけれど。

Q:それが1990年代のいつ頃?

青木:1995、96年ぐらいでした。ルカ・カルトンには3か月しかいませんでした。やっぱりお金がもらえないのがきつくて、結局辞めるしかないということでベルトランというグラン・シェフに「お金がもらえるところへ行きたい」と相談をしました。じゃあ俺が紹介してやる、と言われてMaison Blancheメゾン・ブランシュ、当時はマルチネーズ(José Martinez)がシェフで、面接に行きました。「いいよ、いつから来たい?」と言われて「今からでも」と返事をするのですが、そこでまた「ところで労働許可証は持っているの?」と聞かれて「いいえ」と答えると「じゃあダメだ」という即答…そういう時代だったし、世界でした。それで本当に何も無くなってしまって、仕方がないのでミシュラン(ガイド)を見て、そこいらじゅうに電話をしました。喋れはしなくても « Je cherche un travail »(仕事を探しています)ぐらいは言えたので、電話をして1軒だけアポイントを取ってくださったのがメトロAlma Marceau駅の近くにあるMarius et Jannetteという店です。でも結局そこでも面接でヴィザを僕が持っていないとわかると「ダメだ」と言われてしまうんですが、僕も必死でしたから「仕事をしないと生きていけない」と泣きついて片言で相談をしたらすぐに知り合いへ電話をしてくださった。そのお店がパレ・ロワイアルにあるRestaurant du Palais Royalでした。そこで雇ってもらえることになって

Q:良かったですね。

青木:はい、良かったです。オーナーもとてもいい方で、シェフもいい人で、そこで1996年、1997年にお世話になりました。

Q:そうか、やっぱり紙(ヴィザ、労働許可証)というのは大切なものなんですね。1990年代にはそれほどうるさくなかった、というような話も聞いたりしたので。

青木:うるさくはなかったんですが、働ける場所がなかった、ということです。星付きのレストランだったら、一つ星はここ、二つ星はここ、三つ星ならここ、というほど数が少なかったです。

Q:しかもお金を出して雇うことが不法だということになるならば、レストランもお金を出すことができない?

青木:そうです。当時はそれで通用したし、我々もそれが当たり前だと思っていました 。ただ我々が目指していた、もうひとつ前の世代のシェフたちはヴィザがなくてもちゃんとお金をもらっていい仕事につけたし、働いた店の紹介でまた別の店で働くこともできた時代を過ごされたみたいです。

Q:パレ・ロワイヤルの後は?

青木:知り合いの日本人シェフから電話で、ドイツのケルンにあるフュージョン料理の店がシェフを探しているという話をいただきました。日本人のシェフがいいとオーナーが言っている、ということで誰か知らない?と声をかけられたんです。一緒に住んでいた姉に話をしたら「あんたが行けば?」と言われて「そうか、俺が行くか」と。オーナーはフランス人と西アフリカにある国のハーフで、彼女の旦那がフランス人とドイツ人のハーフで、二人は結構パリへ買い出しに来ているらしく僕が働いているパレ・ロワイヤルの店までわざわざ食べに来てくれて、面接をしたら「ケルンへいらっしゃい」とすぐに言われました。行って、いろいろ見せてもらったら「ヴィザは取るからここで働いたら?」と言われケルンへ。

Q:えー、フランスを一度出ているわけですね?そのお店のフュージョン料理というのはどんな感じでしたか?

青木:そこの奥さん、オーナーというのがすごく面白い人物、7ヶ国語ぐらいベラベラ喋れてパスポートも5 つ持っていて、頭がすごくよくて先見の明がある人でした。当時僕がまだ知らなかった香料とか、今はとても流行っていますがまだ珍しかった柑橘系の果物などに、彼女は20年前すでに目をつけていました。世界中を歩いてきた人だからこそ「これは美味しいから使ってみれば」と珍しいものを買ってきてくれるんですけれど、僕にはその使い方がわからない。するとこういうアメリカ人料理人がいるから、とその人の本をわざわざ買ってきてくれて「これを読んで自分で考えて」と、好き勝手に作らせてくれた。これはすごくいい勉強になりました。

Q:なんというお店だったんですか?

青木:店自体は全然有名ではなかったんですが、Billabongビラボンというサーフィンメーカーと同じ名前だったので訴えられて、結局オーナーが長く住んだオーストラリア、ニュージーランドの原住民アボリジニの一部にすり替えてアボリラングという名前になりました。そこで1年半お世話になって

Q:紙も取ってもらう。素晴らしいじゃないですか!?

青木:いや、最初はヨーロッパ共同体があるので、ドイツで紙をもらえたらEU国のどこでも働けるようになるだろうと思っていましたが、そんなに簡単なものじゃなかったですね。ただ奥さんと毎日いろいろ相談をしながら作る、という段階の中でフランス語を話す機会も断然増えましたので、日常会話ができるようにはなりました。

Q:そうか、いきなりケルンへ行ってしまったわけですね。そのあとはパリへ?

青木:僕は当時30歳前だったので、そろそろ日本へ帰って地に足をつけた生活をしなければと思っていた時期でした。それまで地に足をつけて生活をしていなかった、というわけではないんですが、ちゃんと日本へ戻っていい年だから結婚もしたほうがいいだろう、と思ったりもして。まあ別に結婚相手がいたわけではないんですが。帰ろうかな、と思っていた矢先にムッシュー・ボリー、ロオジエのシェフが店を完全移転して新しくするから戻ってこないか?と銀座の兄の店に連絡をしてきた。兄から「シェフから話があって」と言われた時に、いい機会だから帰ろう、と決意して1998年に東京へ帰りました。

Q:一度東京へ戻って、ボリーさんのロオジエへ?

青木:並木通りへ移ったロオジエでお世話になる時に、シェフには「いつかは独立をしたいと考えているので、2年ぐらい働かせていただければ」と話をしました。そうしたらボリーさんも彼の下についていらした熟練のシェフも「最初だけ手伝ってくれればいい」と言ってくださって結局丸2年半ぐらいお世話になりました。ロオジエを辞めるきっかけになったのは、前の店、ドイツのオーナー、リリアンヌから連絡が入ったからです。彼女がフランスで店をやるから一緒にやらない?ヴィザは私が取るから大丈夫、と声をかけてきた。僕はすでに姉と一緒に店を開くことを考えていましたので

Q:パリで?

青木:いや、パリでというよりも「我々の」店を、将来どこかで開こうと考えていました。リリアンヌは姉のこともよく知っていたので「姉さんのヴィザも取ってくれるならば」という条件を出したところ、「アソシエ(共同経営者)として資金を出すならば」とあちらも条件を出してきた。なので姉はアソシエという形で店に参加してヴィザを取得、僕はシェフとしてヴィザを取得してもらいました。

まだ店をどこでやるかということも決まっていなかったんですが、リリアンヌが「いい物件がある」と言うとロオジエで働きながら東京からパリまで1泊3日というような旅を繰り返しました。夕方到着して、その足で物件を見て、翌朝飛行機乗って東京へとんぼ返りというようなことを3度はしています。

Q:その結果?

青木:リヨン駅の近くの12区に場所を見つけて2001年に店が始まりました。

Q:店の名前は?

青木:Ô Rebelleという店。

Q:経営者がリリアンヌと彼女の旦那とお姉様?

青木:小口で出資してくれた人たちもいました。それにしてもレストランの経営は難しいです。最初はもの珍しさなどもあるし友人も応援に来てくれるので人がたくさん来ますけれど、3 ヶ月目ぐらいからはお客さんもだんだんこなくなってくるわけです。すると出資者たちの中には「大丈夫かな?」と不安になってきて「お金を返して」なんて言い出す人もいたりする。ただ運がいいことに、この店は1年ぐらいしたら相当有名になりました。

Q:そこのお料理というのは?

青木:そこも半分はフュージョンでした。今若いシェフたちがしている料理の一種「走り

」みたいなものでした。オーナーのリリアンヌが、香料や食材をどこかから探してきて、いろいろなこと、楽しいことをしていました。一緒に働いた仲間たちがすごくいい料理人たちだったものですから、ものすごく楽しい時間でしたね。

Q:そのお店で働いていた人たちというのは今?

青木:ケルンの店から一緒に来てくれた人、ワーキングホリデーで来て今日本へ戻っている人もいます。いろいろな人が来ましたけれど、みんなモチベーションが高くて腕が良かったので。

Q:その時はどのような形で厨房を?

青木:キッチンは僕を入れて3人で、表も2-3人でした。週末の夜は本当に半端じゃないくらいに忙しかったのでエキストラを入れたりもしていました。

Q:そのお店の売りというのはやっぱりフュージョン料理だった?

青木:そうですね。マレ地区も近かったという場所柄、若い人たち、流行に敏感な人たち、その中で働いている人たちがたくさん来てくれました。同性愛者の方達もたくさんいらしてました。彼らのネットワークはすごいので、あっという間に火がついたように忙しくなりました。

Q:そこのキャパシティは?

青木:大きかったですよ、50席ぐらい。オーナーは、夜遅くてもお客さんが来ると入れてしまうので、一番忙しい時には8 0席ぐらいをこなしていました。でも楽しかったです。オーナーが酒飲みだったので、仕事が終わるとみんなでいろいろな話をしながら飲めや歌えや、わがままでしたが我々をすごく可愛がってくれました。

Q:そのÔ Rebelleにはどのぐらい?

青木:5年半です。僕らもそろそろ自分たちでなんとか独立したいという話をリリアンヌにして、辞める1年前には店が見つかろうが見つからなかろうが辞めます、と告げました。リリアンヌは「こんなに働いてくれたのだから十分」だと言ってくれて僕が先に辞めました。昔働いたことのあるRestaurant du Palais Royalのシェフとは以来懇意にしていたので、エキストラでもいいから、と半年ぐらい店で働かせてもらう間に独立したいという話をしたら、いいエージェントを知っているからとすぐに電話をしてくれて、こちらの希望と予算を鑑みつつ探してくれた結果、有名なモニュメントの脇にあるとても良い物件が見つかりそうになったのですが、結局契約の問題で実現せず、その後すぐ、翌日ぐらいにエージェントが「もっといい店を見つけた!」と紹介されたのが今の、この店です。

Q:ちなみに最初の有名なモニュメントというのは?

青木:ノートルダム寺院です。

Q:今のところのほうがうんといい。

Q:今のところのほうがうんといい。

青木:僕はそういうことに疎いので、言われたこと、信頼しているシェフや人たちが「いい」と言ってくれるところだったらどこでも良かったんです。結局そういう経緯でこの場所、店に落ち着きました。

Q:ここは前もレストラン?

青木:そうみたいです。その前も、ずっとレストラン。

Q:では、ここを開いたのが2006年?内装工事などはした?

青木:いや、1週間だけ閉めて表の壁の色だけ変えて、店名の看板、名刺を作って、と準備しましたが、その後開かなければならなかった。料理の準備もアイデアも煮詰めていなかったんですが、とにかく開かざるをえない。本当にしっちゃかめっちゃかのところで始めたんです。

Q:厨房はお姉さまと二人で?

青木:姉が表を一人で切り盛りして、中は前のレストランからのスタッフが一人いました。彼は洗い場と調理も少しはできたので、僕とその彼が二人で厨房を、姉は全く一人で客席側に。当時は日本人が開いている(フレンチ)レストランが少なかったので、「アジア人がフレンチを始めてもどうせ客なんか来ないさ」というような意見を吐く人もいましたね、当時は。でも、初日からほとんど満席になってしまいました。姉は僕らの店を始める前に、パレ・ロワイヤルの店で「サービスの研修をしろ」と数ヶ月させてもらっていたんですね。それでもやっぱり自分で給仕して、精算のために動いて…というのはやっぱりきつかっただろうと思います。そんな感じで始めて、サービスを一人、キッチンを一人増やすと少しずつ変えながらですね。1年目はこれ、2年目にはこれを、その次にはこれをして…と今までやってきています。

Q:お客さんたくさん入っているじゃないですか。

青木:入りますよ、特に昼間は。夜は逆に本当に静かです。

Q:夜は静かですか?

青木:ここはシャンゼリゼとフォーブルサントノーレとの間の谷間、夜はゴーストタウンです。ここに来る人、というのは通りがかりではなくてわざわざここへ来る人です。

Q:でも良い地区ですよ。

青木:ええ、夜は夜でまた別の雰囲気もあってそれはそれで面白いです。何れにしても昼間の営業と夜とは全く違うものになります。昼間は召し上がっていただいた昼のセットメニューのように、用意できるものはあらかじめ用意をしておいて仕上げに火を入れたり味付けをしたりしています。 もう一つの昼と夜両方にあるセットメニューの方は、注文を受けてから最初から最後まで作るということをしています。

Q:何れにしても作る側、青木さんとしても夜の方が時間や気持ち的に余裕を持ってお仕事ができる?

青木:いや、それはもちろんそうです。とはいえ、どんな状況でも料理人がやれること、というのはあります。僕は今活躍されているスーパー料理人じゃないですし、自分のやれること、やらなきゃならないことはわかっているつもりです。僕は今、現代のフランス料理というのにあまり詳しくないかもしれません。もっと自分で勉強すればいいんでしょうけれど、でも別にそれを勉強、知らなくても美味いものは作れると思っています。

Q:ご自分で作りたいものがわかっているということですね。

青木:そうです。とはいえ食べに行くのは好きですよ、すごい人、料理ってあるじゃないですか。「うわー!」というような。

Q:そういうのありますか?

青木:ありますよ。わー!と思うことばかりじゃないですか。

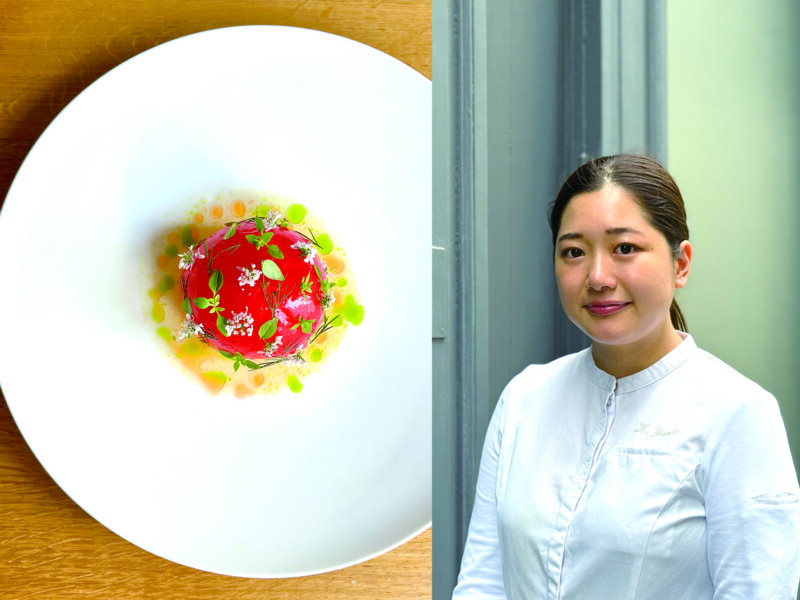

Makoto Aoki

Adresse : 19 rue Jean Mermoz, 75008 ParisTEL : 01.4359.2924

12h-14h30/19h30-22h30 日休 昼のセットメニューは24€と38€、夜のセットメニューは38€。