(お話をうかがったのは3月のとある日曜日の午後)

Q:日曜日にもお仕事を?

Q:日曜日にもお仕事を?

沖山:月曜に出していたサンドイッチを今月からやめたので、日曜と月曜は店が休みです。とはいえ少しでも動いていないと週の初日、火曜日に頭も体も始動させられない。だから動くようにしています。

Q:お店の席数は?

沖山:着席数は22で、カウンターを入れると24席ぐらいです。昼も夜も今、1回転半ぐらいするので昼は28から30ぐらいです。

Q:予約させていただこうと思って電話をした時に「夜は2か月先まで予約が埋まっています」と言われてびっくりしました。

沖山:現時点(3月末)から5月の末までは埋まっています。月はじめに2か月後の予約が入ってくると、だいたい月はじめの3日ぐらいで予約は埋まってしまいます。

Q:どんな人がお店に?

沖山:結構イメージどおりの

Q:どのようなイメージを?

沖山:これまでに何軒かでシェフをやらせてもらって思ったことは、高いお金を払うお客さんを僕は求めていないということです。お金を持っている人は、ガストロ(ノミー)の店でも食べてアラカルトで料理を選ぶイメージがある。僕が考えていたのは、20代から50代ぐらいの、いろいろなところを食べ歩いて遊べるぐらいのお金がある人たちです。うちの店より価格が下の店でシェフをしていたこともありましたけれど、そういう店で例えば良い野菜を選んで使ったとしても、そのことを理解できないお客さんがいる。嫌いなものはないと言うので美味しい野菜を出しても、食べたことがないので結局口に合わなくてジャガイモ、わかりやすいピューレを、ということになってくるのを僕はすでに見ていたので、安くしたくてもあまり安くもできない。この店もスタート時は22ユーロがコースの値段でした。とはいえ僕たち、この世界で働いている人間にとっては安くても一般のフランス人にとってはそうでもない。

Q:確かに。

沖山:加えて女性が来れる値段設定でなければならない。僕が日本で5年ほど働いていた時にはランチといえばマダム、と言われる女性たちだらけでした。そして夜は男女が混ざる。フランスの場合には、昼は男性が多い。少し上げて30ユーロに設定するとますます男性が増える。

Q:そうですか?

沖山:僕がこれまでに働いたところでは、だいたいそうでした。35ユーロだと女性が大分減ります。もっとガストロ(ノミー)チックになったら、もっと減ります。だから今はこのラインでやっていますが、自分たちにかなりの負担がかかる。お客さんが入っているのでみんなから「儲かってるでしょう?」と言われますが、全然そうではない。

Q:ギリギリな感じ?

沖山:ギリギリです。ただこの値段設定にしているのは、外国人観光客に食べてもらいたいのではなくて、地元の人たち、パリの人たち、フランス人やヨーロッパの人たちに食べてもらいたいと思っているからです。フランス人の友達の店に行くと圧倒的に外国人のお客さんが多い。ただあいつらはフランス人だからそれでもいいけれど、僕のような外国人が外国に来て、外国人相手に料理をするのはなんだか変な話だと思うんです。だったらやっぱり地元のフランス人に来てもらって、喜んでもらうのがいいかな、と。

Q:まあ、日本人の店だからとお店が日本人で埋まってしまうとやっぱり違和感がありますね。

沖山:Menu unique(コースメニューのみ)という仕組みは僕がオープンした時にはフランス人も何人か取り入れていました。あっちが24ユーロで3品を出すなら、こっちは外国人だから付加価値を、というわけじゃないけれど22ユーロでもう一品増やして出してみようという風に、僕はフランスをベースに店を展開したかった。

Q:ここに来たのは?

沖山:4年弱前、2012年の夏ぐらいです。物件がたまたまあって、安かった。別にどこでもよかったんです。来た時に「ここ、よくない」って、みんなに言われました。

Q:私もこのあたりはよく知っていますが、昔は地味というかショボいというかそう言う地域でした。それがここ数年で随分と変わって…

Q:私もこのあたりはよく知っていますが、昔は地味というかショボいというかそう言う地域でした。それがここ数年で随分と変わって…

沖山:そう、2年前ぐらい前からですね、通るたびに新しい店が出来ている。

Q:その前には本当に「食」という意味では貧しい地区でした。

沖山:だからみんなに「なぜそんな所へ店を?」と言われました。でもこちらとしてはどこでもよくて、決めたら早く実行に移したかったのでなるべく権利料などが安い店をと。うちは本当に内装にもご覧の通りお金がかかっていない(笑)。

Q:いきなり過去に戻りますが、パリの前のお話を。

沖山:あれ、もう終わりかと思っていました。

Q:いえいえ、これからが本題です(笑)。

沖山:フランスはちょうど16年目ぐらいです。

Q:料理はいつから?

沖山:専門学校に行きました。服部学園(服部栄養専門学校)、代々木です。

Q:なぜ料理を?

沖山:母親が行け、と。僕はもともと料理にはあまり興味がなくて、運動をずっとしていたので大学もその方面に進む予定だったんです。

Q:運動は何を?

沖山:陸上です。短距離など走ったり跳んだりしていて、大学進学時には推薦の話も結構あったんですが怪我をしてしまって。バリバリの陸上部でオリンピックも狙っていたのに…いや、冗談です(笑)。

Q:それぐらいの意気込みでやらないと。

沖山:そうです。でも怪我をしていたので、脚から肋骨から靭帯やらあちこちを…だからこれは無理だな、と、やりすぎですね。野球もしていました。運動しかしてこなかったので何をしていいかわからない。仲が良かった担任が「お前、どうするんだ?」と聞くので「適当にしますよ」と答えた。体を動かしたいという気持ちはあったけれど、特に何かをしたいということが頭になかった。生まれは神奈川ですが、高校は運動で千葉の木更津だったんです。友達はみんな地元で就職したり早くに結婚したり、大学に進学する奴なんてあまりいませんでした。そうしたら担任が「お前、フランス料理やれよ」と言う。

Q:なぜフランス料理を?

沖山:正直言ってわからないです(笑)。先生、なぜだ?と思いますよね。別に料理の話を二人でしたわけでも、フランスに行きたいと言ったことも俺にはなかった。でもとりあえず「はい、じゃあやります」と答えた。だからいまだに先生に聞いてみたい、本人はそんなことを言ったことすら覚えていないかもしれないけれど。

Q:先生が気まぐれで言ったかもしれない一言から全てが始まる。

沖山:そう、それだけです。家に帰って「俺、フランス料理やるわ」と母親に言ったらちっとも驚かずに「そう」とだけ。俺が運動しかしてこなかったことを一番よく知っている母親の対応に「えー!驚かねえんだ」と俺がかえって驚いてしまった。料理人ってのは職人だからどうせやるなら早く現場に出て鍛えられたほうがいいだろうし、フランス料理というからにはやっぱりフランスにも行くのがいいだろうとも思いました。そうしたら母ちゃんが「学校へ行きなさい」と。そういう人じゃなくて「学校なんて金かかるし、いいことない」(笑)という人だったのに。

Q:さっさと働きに行きなさいとは言わなかった。

沖山:俺が「いやだ」と言うのにそこだけは異常にこだわって譲らない。いい先生、職員に恵まれたことは確かですが、専門学校へ行っても結局は部活しかしない。野球ばかりしていて、学校の授業なんてチンプンカンプン。

Q:専門学校にも野球部があった?

沖山:野球、運動はまたできても授業に出ていないから筆記の試験なんて全然わからない。いつも追試に次ぐ追試で「危ねえ、これ無理だよ」という感じです。そもそも専門学校を選んだのは専門の技術をいっぱい教えてくれるものだと思ったからですが、そんな授業はごくわずかで、残りは机に座っていることの方が長い。

Q:実習以外には何を学ぶ?

沖山:1年通って調理師免許を取得するために、衛生とか栄養とか、10教科ぐらいあるんです。俺はやる気ゼロ。まさか高校を出てまた勉強するとは思っていなかったし。

Q:免許を持つメリットというのは?

沖山:特にないです(笑)。でもないよりはあった方がいいと思います。

Q:就職には有利だったりするんですよね?そのあとどこへ?

沖山:先生に「東京で一番厳しい店を教えて下さい」と頼みました。18年ぐらい日本の文化の中で育っている日本人の僕たちはフランス料理、文化にそれまで触れる機会が少ない。フランス人とは全く違った環境で生まれ育った僕たちが19歳、20歳からフランス料理を頭と体に入れるとなるとのんびりと就業時間やシフトの決まったホテルで仕事をしても無理だから、とりあえずビシビシとやってくれる店の方がいいと思ったんです。僕はフランスにも行きたかったけれども知識もない、言葉もしゃべれない、フランスについて、食材だって何も知らない。これじゃあ実際にフランスに行っても闘えない、とりあえず闘えるようになってなきゃいけない、と思いました。だからフランスで修行した厳しいシェフの下で働きたかった。自分の限界を目指していかなきゃならない運動だって大変だし、自分はある程度ちゃんとやってきたので大丈夫だろうとなめていたんです。そうしたら仕事を始めて1日、2日で「あれ違うな、無理かも」と思いました。

Q:そのお店はどこに?

沖山:成城学園にある当時超人気の有名店でした。学校の先生に相談した時「自分で探してみろ」と言われて見つけた店の一つがそこで、たまたまシェフが服部の先輩だった。フランス料理の体験がほぼ皆無でも自分で食べに行って普通に「うまいな」と僕が思えた料理でした。

Q:その時が初めてのフランス料理?

沖山:そうです。正直、「こんなに美味しいものがあるんだ」と思ったんです。「服部なんだろう?」と聞かれて「はい、そうです」「なぜ食べに来た?」「今、就職活動中です」「面接をしたいか?」「はい」というやり取りをシェフとした時に学校推薦ですでに3人の就職が決まっていると言われて「だったらいいです」と答えたら、シェフが「面接をとりあえずしたい」と言うので約束を取る。面接後に雇ってくれるという返事をもらって「すでに決まっている3人に加えて僕を?」と聞いたら「いや、他の3人はキャンセル」とシェフは言う。理由を聞いたら「他の3人は校長推薦だということに甘んじて挨拶にも食べにも来ないけれど、お前は自分で来たから」と。まあ確かに、と思って学校へ報告したら「それは困る!」という反応でしたが、結局学校とシェフの話し合いで僕が入れることになりました。

Q:予定されていた3人の代わりに一人となると仕事量は多かった?

沖山:入ったらすぐにみんなが辞めるような店だったので常に多めに採用していたのだと思います。先輩もそれほどいなかったし、いた人たちも最初からという人は一人もいなかったです。

Q:叩き上げの人がいなかった?

沖山:料理人でもサービスから始めなきゃならないので

Q:サービス?

沖山:今は違うと思いますが、僕の時代にはどのレストランもまずはサービスから始めました。俺も「えっ!?」と思うんですけれど、とりあえず料理も、料理に対する説明もわからないだろうからということで、まずはいろいろ見るという教育の一環にサービスがあった。加えて洗い物も終えなきゃならないし、とにかく速く動かないとガッツンガッツン毎日上からやられてしまう。

Q:そこで何年ぐらい?

沖山:2年半、3年弱です。

Q:厨房へ入れたのは?

沖山:サービスを終えた後、1年後ぐらいです。そこで問題があって学校に「すいません、あの店辞めました」と報告したら「ふざけんな、やる気あるのか?」と言われました。「いや、やる気があったと自分では思っていましたけれど」と答えて

Q:2年半働いたし

沖山:まあ、新卒にしては評価が良かったらしいです。厳しい店なので、ほとんどの人が中途採用で働いていた。正直言って「こういう世界は難しいな」と思いましたし、体は本当にボロボロでした。朝4時ぐらいから零時すぎまで働いても間に合わないので、その後さらに2時間を費やす。それこそ30分睡眠時間があればいいという感じで

Q:何が間に合わない?

沖山:仕込みです、やっぱり。お皿には細かく出ていなくても仕込みや準備がある、というのがフレンチです。

Q:そのお店はどのぐらいの価格設定をしていたんですか?

沖山:昼は3500円から5000円、夜は8000円から、という感じでしたかね。とにかく繁盛していました。

Q:席はどのぐらいあったんですか?

沖山:40と少し。昼なんて(サービスが)回転していました。食べたい人が多くて列ができたりもした。こちらはそんなに人が入ると仕込みがますます大変になるのでヒイヒイ言っていました。

Q:厨房は何人で?

沖山:4-5人でした。

Q:少ない?

沖山:それが日本です。休みなんて週1回あってないようなものです。仕事を終えて寝ても、その次の日が休みだったとしたら午後10時ぐらいに目が覚める。「あれ?」と思って時間を見ると翌日の夜で「やばい、仕込みに行かなきゃ」とまた始まる。

Q:で、その次のお店は?

沖山:辞めた日に報告に行った学校で先生が「お前、次はあそこの店、知ってるだろう?」「はあ」「電話を入れてあるから面接に行って来い」と言われた店へ行ったら、面接で「もういっぱいだから」と言われる。何しに来たんだ?と思っていたら帰り際にシェフが「いつ前の店を辞めた?」と聞くので「今日です」と答えたら「えっ、今日なの?だったらうちで働けば」と言うんですね。「えー、とってくれるんだ!?」(笑)そういうことばかりでした。

Q:そのシェフはフランス人、日本人?

沖山:日本人ですが、ロブションでシェフをしていた人で、経験、キャリアを積んだすごいシェフでした。僕の頭の中では三つ星のシェフで、その人が「来週から来い」というので「でもシェフ、今いっぱいだって…」「そんなこといいから来い」と、店に入れてもらいました。

Q:で、そのお店の厳しさ加減は?

沖山:まあ、少し違った厳しさでした。ねっとりした、というか陰険というか。ただシェフはとてもできる人だったので僕は尊敬していました。結局東京では3軒に勤めて、それぞれタイプが違う店で、考えることも違っていて面白かったです。3軒目のシェフは「どうしたらお客様が喜ぶのだろう」ということを重視していて、最初の店のシェフは技術、味、トータルで優れていて「美味しいものを出せばお客様は来る」という考え方だった。

Q:2つ目のお店にはどのぐらい?

沖山:1年、1年半ぐらいで、3つ目の店へ。3軒目のシェフが偶然また服部学園出で、面接で「うちは辻調(辻調理学園)が多いから服部は嬉しい」と言われて自由が丘の本店ではなく空きのあった銀座の支店へ入りました。その銀座の支店勤めがそれはもう大変で、随分疲弊してそろそろ辞めてフランスへ、と思っていたところで本店にぜひ来てくれとシェフに請われて結局そちらへ。どこの店にも個性があるんですが、僕のようなガサツな人間にとってはかなり変わった店でした。言葉遣い一つにしても「それ取れ!」じゃなくて「◯◯くん、それをとってください」という風に話す店で、なんだか肌に合わない。

Q:調子が狂ってしまう。

沖山:そうそう。立派な庭のある伝統的な日本家屋で、押入れを開けるとワインセラーがある、という風変わりな作りの格好いい店でしたけれども。

Q:そこには結局どのぐらいいたんですか?

沖山:半年ぐらい。腹が立ってもこれまでのように腕を掴んで「なんでこんなことしてるんだよ!」という行動に僕は出れない。シェフには「いつでもクビにしてください」と言っていたのに、シェフはそういう僕の行動を見ても見ないふりをする。「沖山くん、僕は見ていませんでした」みたいな。見てしまったら「沖山くん、次に同じことをしたら君はクビだ」と勧告を出さなきゃならないけれども見てなきゃいいんです。マイペースの、個性的なシェフでした。初めての店だったら大変だったとは思いますけれど、僕の場合その前の経験があったので、日本での最後の修行場としてはすごく良かったと思います。

Q:3つの個性的なお店で経験できたし。

沖山:そういう意味では本当に良かったです。最後の店ではメニュー替えの時にシェフから絵だけを渡される。シェフが描いた「絵」なんですよ。「えー!」っと(笑)。使う素材だけは書いてありますが、そのあとは絵で「こういう形にしてね」という感じです。しかもシェフにとっては一つの「芸術作品」なんです。どう作ったらいいかもわからない。だから、初めてあの店に行った人間には勉強にはならないと思います。スー・シェフに「これ、絵ですよね?」というと「そうだよ」「どうやって作るんですか?」「こんな感じだと思うよ」と手を動かす。長年一緒に仕事をしているとわかるんでしょうけれど、理解するのはなかなか難しいです。

Q:芸術家ですね。

沖山:そう、芸術家。しかも怒らないのがかえって怖い。ある日突然「君、もう来なくていい」と怒らないで人をクビにする。

Q:でも、沖山さんはクビにならずにご自分で辞めた?

沖山:僕はクビにはならなかったです。反対に「ずーっといて」と言われたんですが、フランスへ行く日を決めていたので、それまでにはどうにかして辞めなければ、と。

Q:フランスにつてはあったんですか?

沖山:フランス修行の後に日本へ戻ってきてシェフになった1軒目の店の先輩がいました。日本での修行時代にはシェフだけを見て仕事をしていたので、僕が先輩だと思っていた唯一の人が彼です。シェフというのはシェフになるために仕事をしてきた人であり、セカンドにしても、部門長にしても、料理人であってシェフではない。だから僕は基本的に、どうしたらシェフになれるか、上に立てるかということだけを見ながら仕事をしてきました。だからこそ先輩と呼べる人というのが僕の中にはほとんどいなかった。仕事をさせてもらった店のシェフには今でもたまに連絡をしたり会いに行ったりしています。

Q:その唯一の先輩が

沖山:紹介してくれると言っていた店とタイミングが合わなくて、別の人が地方の店を紹介してくれました。僕も、フランスでの生活、言葉にしても慣れるためには地方の方がいいかなと思っていましたし。

Q:どこだったんですか?

沖山:Bourg-en-Bresseブーグ=アン=ブレスという街から少し離れたスイスの近くの小さな店でした。そこのシェフがジョルジュ・ブラン(ミシュランで三つ星を30年以上前から獲得しているシェフ)で20年ぐらいシェフをしていた人で、その店からボーヌ、リヨン、さらに南へも行ったし、ノルマンディーにも行ったしボルドー方面にも…結局自分の店を開けるまでに25、6軒の店を回りました。

Q:そんなにたくさんのお店をどのぐらいの期間で回ったんですか?

沖山:パリも合わせてなので、12、3年ぐらいの間です。紙(労働許可証)を持っていなかったのでいわばブラック(闇)な仕事です。するとほぼ季節労働者ということで長く働いて半年、その半年の中に1か月や数週間働いた店がある、ということです。

Q:地方の場合には住み込みですよね?

沖山:そうです。無一文で来たので宿がないと困る。

Q:その旅ガラス生活の間、お店を転々として印象に残っている店はありますか?

沖山:やっぱり一番最初の店と、ボーヌの奥にあったHostellerie du Vieux Moulinという店ですかね。Jean-Pierre Silvaシルヴァというシェフで、今はカンヌでお店を開いているはずです。僕が行った当時はミシュランで2つ星をもらっていたし、ゴー・ミヨでも19点を獲っていて勢いがありました。100ほどあった客席は満席に近くて、すげえ、と思って行ったらキッチンでは5-6人しか働いていない。「これでやってるのか、やばいな」と思いました。そうしたら俺が入る前に「ミシュランはくだらないからやめる」とシェフが言ったばかりで、その前は20人以上厨房で働いていたと聞いてますますびっくり。シェフは「ゆっくりやろうよ」と言うけれど、お客さんが入っているのでゆっくりはできない。あの店では勉強になったというか、いろいろなことをやらせてもらって、いろいろな肉も使わせてもらって、シェフは肉料理とキノコを使う料理で有名で、加えて店で栽培したハーブもふんだんに使っていました。一度「逃げろ!」と、フランス語がよくわからないけれど言われてかくまってもらったりもしました。いろいろな意味で、とてもいい店だったので印象に残っています。駅まで歩いて3時間ぐらいの周りには何もない場所で、休みの日にはヒッチハイクをしたり早起きして歩いて出かけたり…

Q:運転免許は?

沖山:ブラックなんで、紙なしです、とりあえず。

Q:おっと、そうでしたね(笑)。紙をとったのはいつぐらいですか?

沖山:地方を回っていた時に一度ワーキングホリデーをとった時期がありましたが、実際の労働許可証はパリでロブションの店に入った時に取ってもらいました。僕の時代には、周りには紙を持っている(外国人)料理人というのはいなかったですね。Frédéric Simoninフレデリック・シモナンってご存知ですか?彼がロブションの店で僕が働いていた時のシェフで、お兄ちゃんみたいな存在です。愛があって仕事ができる。同年代、僕より1つか2つ上で、人をまとめるのはあまりうまくなかったけれど職人としては僕らの世代では本当に優秀なシェフです。動作がすべてロジックを踏んでいて、自分の味もしっかり持っている。生え抜きではない彼を起用したということは、ロブション側も彼の技量を買っていたのだと思います。僕は別にロブションで働きたかったわけではなく、パリで紙なしで働ける店を何軒か回りながら一度女性シェフの下で働いてみたいと思って、女性シェフの店をと元ルドワイアンのシェフだった女性の店に目をつけたんです。

Q:女性シェフと一緒に仕事をしてみたいと思った理由は?

沖山:やっぱり感性が男とは違うじゃないですか。それまで男の下で働いてきて、女性がどんな感覚、感性で仕事をしたり仕切ったりするのかを知っていた方がいいかなと思って、女性シェフの店を探してとりあえず目をつけた店に電話をしたら誰も出ない。ようやく電話が繋がって「店で働きたい」と話をしたら「シェフがいないからまた電話を」と言われ、次に電話をしたら男性のシェフが出たのでアシスタントかなと思って話をしたところ「面接に来い」というので「はい」と。面接で「誰から店のことを聞いたんだ?」と聞かれたので「いや、女性シェフの店だと聞いたので」と言うと「女性シェフの店だった」と過去形で話をされ、そのシェフは僕らの中では「あの!」というぐらい有名だったSeize au Seizeセーズ・オー・セーズというレストランのシェフ、フレデリック・シモナンで、彼がロブションと一緒に新しく店を始めるということがわかる。そうしたらフレデリックが急に「お前は俺と仕事がしたいか?」と聞くので、彼のことを全然知らないので難しい質問だけれども面接に来ているのに仕事をしたくないというのも変だな、と思って「したい、かな」と返事をしました(笑)。すると「じゃあやろう、お前が気に入った」と彼が言う。あとで「俺のことが気に入った理由は?」と聞いたら「お前は坊主頭で俺も坊主頭だから」(笑)。でもまあ、気に入られないよりは気に入られた方がいいし。

Q:それまでにも理由のわからない気に入られ方をあちこちでしてきましたよね。

沖山:そうなんです。フレデリックが「お前、紙を持っているのか?」と言うので「持っていない」と答えたら「持っていなきゃダメだ。取ってやる。」と言うんですが、その頃はすでに紙を取るのは難しいと言われていた時代です。僕なんかは紙を取らなくても、あちこちで 5年ぐらいもがいたら日本へ帰るかな、と考えていました。申請してから日参してあれが足りないこれが必要と言われ、一度フレデリックも僕もくじけそうになったけれども結局はロブションさんの力まで借りて紙が取れたんです。トータルでは2年と少しですが、紙をもらってからは半年しかロブションの店にはいなかった理由というのは、ロブションがニューヨークへ進出することになってシェフに抜擢されたフレデリックが「一緒に来ないか」と誘ってくれたので、彼には随分と世話になっているしニューヨークは全くの別世界だろうと思って「シェフが行くなら行く」と二つ返事をしたことに始まります。そうしたらフレデリックの奥さんが「遠いから嫌だ」と言うので同時進行していたロンドン店にフレデリックが結局抜擢されてしまった。「じゃあカツ(沖山さんのこと)も一緒にロンドンへ行こう」と言われましたけれど俺は、ロンドンは嫌だった。

Q:なぜ?

沖山:パリから近すぎるじゃないですか。ニューヨークは全く違う土地なので

Q:別世界への期待

沖山:そうです。ロンドンとは行き来が簡単にできちゃうし、フレデリックとは続けたいけれどもロンドンという街でフレンチということに僕は魅力を感じなかった。迷った挙句フレデリックがいない店に残ることもないと思ったので、ロブションさんには世話になったけれどもシェフたちとも相談して辞めることにしました。ちょうどその時にとあるビストロのシェフにならないか、という話があって修行も中途半端だけれどもシェフになって別の視点からものを見てみるのもいいかもしれない、と

Q:そこでシェフに。

沖山:そうです。今もあると思うんですが、Petit Troquetという7区の可愛らしい小さな店でした。1年弱いたのかな。小さい店だったので、僕の他に2人と洗い場に1人。その店でもブチ切れて、ワンマンなオーナーと喧嘩をして辞めることになりました。それで辞めた日に「三つ星をもう一度見たい」と思って

Q:辞めた日に?すごい行動力。

沖山:これがおそらく最後のグラン・メゾンだろうと思って、7区から三つ星を探しながら歩いて行った。一番近かった店がARPEGEアルページュ(Alain Passardアラン・パサール氏の店)で、店ではロブションさんの店で一緒だったベルトランが働いていた。ロビュション時代には、彼は学校出たての研修生で僕が彼に教える立場だった。すごく真面目で「他の奴がふざけている時でもお前は仕事するんだ」と僕が言うと「わかった」と答えるいい奴でした。和食を食べに彼を連れて行って和食に彼がはまったということもありました。ベルトランが働いていることがわかって彼に「どう、この店?」と聞いたら「いいけど、給料が出ないかもしれない」と言われました。確かに店からも「今いっぱいだから」と言われ履歴書だけ置いて引き上げたんです。そうしたらおそらくベルトランが店に言ってくれたと思うんですが、「ポストを空けるので来るか?」と店から電話がかかってきました。ベルトランには「ありがとう、ごめんな」と言いましたけれど、結局条件が合わなくて実現しなかった。そのあとタイユヴァンへ行きました。

Q:まだ三つ星の時代?

沖山:そうです。でも僕が働いたら二つ星になってしまった(笑)。いい時代に入ったな、と思いました。あそこは40年ぐらいずっと三つ星を保っていたので、働いていた人たちは三つ星しか体験していなかった。僕は三つ星と二つ星の両方を見ることができたんです。

Q:シェフは確か若い人ですよね?

沖山:Alain Solivérèsアラン・ソリヴェレスというすごいいいシェフです。タイユヴァンは仕事がハードなのに給料がそれほど良くないという噂があったのであまり興味はなかったんですが、やっぱりフランスでタイユヴァンといえば大御所だしグラン・メゾンだし、店の作りもいいなと思っていました。そういう意味では面接でタイユヴァンを覗くだけでも、と思って面接をしたら予想よりもずっと対応が良くて、僕の履歴書を見てシェフが「いいね」と言ってくれた。提示された給料も予想以上によくて「えー、こんなにもらっていいの?」「ポストもお前が選んでいい」と言われて「マジで!?」と迷ってしまいました。部門だとソースとか肉というのが最終的にはいいポストですが、どうしようかな、と。

Q:それで結局?

沖山:肉部門でもスペシャリティ、特製のようなものを作るポストとソースなどを作るポストです。

Q:すごい。

沖山:いや、そのポストめちゃめちゃ大変なんですよ。日本でもおそらくあんな店ないです。タイユヴァンは本当に凄かった。しっかりしている、というか。ちゃんとシェフを頂点にして三角形ができている。

Q:人間関係がピラミッド状になっているわけですね。厨房にたくさんの人が?

沖山:少ないです。グラン・メゾンの一つムーリスなんかは50人のキャパで、厨房では30人とか40人のチームでシフトを作ったりするじゃないですか。タイユヴァンの場合にはお客さん100人を相手にして料理人は14、5人でした。倍の数のお客さんを相手に、働いている数は3分の1にも満たない。

Q:とすると、それぞれが膨大な量の仕事を抱えている。

沖山:もういっぱいですよ。本当に、ハングリーじゃないとできない。若い時から入っていればちゃんとしたことを教われるし、細いことまでチェックされるので腕が上がる。シェフも朝からちゃんと来て、見ているし、本当にいい店でした。部門長もちゃんとしている。

Q:タイユヴァンにはどのぐらいいたんですか?

沖山:1年ぐらいです。

Q:で、その後は?

沖山:国虎屋(パリにあるうどん専門店)です。

Q:えー、いつ働いていらしたんですか?

沖山:まだサン=タンヌ通りにあった時に1年と少し。

Q:なぜいきなり和食へ?

沖山:今でこそオープンキッチンはありますけれど、フランスで普通のレストランというのはお客さんと料理人が顔をあわせることがほとんどなくて、誰が食べるのかわからない料理をひたすら作らなければならない。本当に喜んでいるのかどうかもわからない。残してもわからない。そこにずっと疑問を持っていました。

Q:オープンキッチンで仕事をしたかったから国虎屋へ?

沖山:国虎屋へはタイユヴァンが休みの日に時々食べに行っていました。そうしたらある日社長に「長く勤めていた人が辞めるので働かないか?」と言われて、迷いなく「いいな」と思ったんです(笑)。周りからは止められましたけれど、お客さんの顔を見ながら前で料理をしてみたいと思った。入ったら楽しくて

Q:お客さんの顔が見れるということが?

沖山:ノーストレス、全然疲れない。フレンチってすごく疲れるんですよ。例えばアガペで40人の料理をこなすのと、国虎屋で数百人の料理を作るのでは疲れ方が全然違う。半年ぐらいで辞めようと思っていたのに、結局楽しくて1年ぐらい働かせてもらいました。

Q:あのカウンターの後ろにいらっしゃったんですね。お会いしていたりして。

沖山:第2号店のオープニングも手伝わせてもらいました。これをずーっとしていたらハマっちゃうな俺、と思っていたらベルトランから電話が入ったんです。「今度オープンするAgapéアガペという店のためにメニューを考えたからカツ見てくれないか?」たまたま僕が住んでいたのが近くだったので「いいよ」と即答しました。はじめは今人気のシェフDavid Toutainダヴィッド・トゥータンを予定していたのが、彼が結局できないということでその代わりにアルページュから引き抜かれたとベルトランから話をされました。彼の作ったメニューを見て家に戻ったら「もう一度来てくれないか」と電話で言われたので翌日行ったら「シェフは俺だけれど、よかったらスー・シェフとして一緒に働かないか」とベルトランが言うんです。

Q:国虎屋にはハマっちゃいけないと思っていた矢先だった。

沖山:タイミング的にはちょうど良かったけれど、僕が一度教えた奴の下で働くということじゃないですか。

Q:複雑な気持ち?

沖山:でも結局は、逆に勉強になると思いました。もともと日本の年功序列が嫌いだった。年上の人が必ず上にいて、その人から必ず習うというのも変な話で、年下の人からも学ぶことはあるはずです。自分がこうして経験を積んで学んできて給料も上がってきたけれども、少し戻してもいいんじゃないかと思ってベルトランからの話を受けました。店に行ってオーナーにも会った時「星をひとつとることが条件」と言われてその代わりに「ひとつ星が獲れたら俺は辞める」と言いました。僕は星には興味はなかったけれど、「獲れる」という自信もあったんです。なぜならCarte blancheカルト・ブランシュ(シェフのおまかせコース)をしていいと言われてキッチンにはベルトランと僕、そしてもう一人しかいない。この規模だからこそ管理できると思ったんですね。ベルトランと俺はロブションからの知り合いだから、話し合いながら下に優秀なやつがいればうまく厨房は回せるという確信がありました。僕たちはアラン・パサールじゃないし、パサールの下で働いたベルトランだってはじめからシェフとして複雑な料理が出せるわけではない。だからシンプルで美味しいものを目指そうと思いました。複雑な料理でも見た目と味のバランスが保てればもちろんいいと思いますが、実現するのはそれほど容易なことじゃない。だからなるべく見た目にわかりやすくて食べてもイメージできるナチュラルな料理にしよう、と。ベースは俺が作るからあとはお前が考えろ、とベルトランには言いましたが、ぼちぼちうまく行き始めたとはいえ大変だったのは、厨房に3人しかいなかったのでおまかせで8皿も出すとなると皿が出ない。いいタイミングで出せなくてしょうがないから「あれを作ろう」「これを出そう」とちょこちょこその場で作っていると結局12品ぐらい出すことになる。まあそれも良かったかもしれないですけどね。

Q:毎日インスピレーションで作っていた、ということですか?

沖山:そうです。出し過ぎてしまうと「もう何も出すものがない」「地下、冷蔵庫に何が残ってんだよ!」という焦った状況にも陥りました。そして出すと「斬新!」と言われる(笑)。

Q:当時はカルト・ブランシュなんて珍しかった?

沖山:アルページュぐらいでしたね。まあベルトランがアルページュを出ているということもあります。あれは本当に疲れたけれど勉強にもなりました。

Q:それで1年めにひとつ星を?

沖山:10か月後ぐらいに。

Q:その時にそろそろ自分のお店をと?

沖山:そのあたりから考えてはいましたけれど、資金はないし…という時にちょうどアガペがサブの店、というかAgapé Bisという店を出すことになって、そこでシェフをと誘われたのが嫌で断り、同じ時期にベルトランが辞めるというのでシェフとしてアガペで二つ星を狙ってやれと思っていたら、オーナーとの話し合いの焦点がずれて集めたメンバーが解散してしまった。そこで俺はキレてもう二度と仕事をしたくないと啖呵を切ったんですが、サブの2号店は是非やってくれと言われて「嫌だ、辞める」と言っても辞めさせてくれない。辞められないと他の店でも働けないじゃないですか。

Q:辞めさせてくれない、というのはすごいですね。

沖山:俺が二号店へ行くと言うまでは状況が変わらない。オーナーたちの頭が冷めるまでしばらくは店とは連絡を取らず、「今度こそ辞めるぞ」と思ってほとぼりが冷めた頃に店へ行ったら「ちょうどいいところへ」と歓迎されて「二号店へ一緒に来い、明後日からオープンする」とオーナーが言うんです。「誰がオープンする?」「カツがだよ」「えー、それは無理だ!」なぜなら前の店のシェフとスタッフがまだ働いていたんです。「この店は流行ってないから俺が買い取った」と言うオーナーに「やめたほうがいい」と俺は言いましたが、買う前に俺にこの店を見せてくれていたら絶対反対していたのに、とも思いました。

Q:前の店を丸ごと買ってすぐにでも新しいシェフと名前でオープンする、という無茶な計画だった?

沖山:そうです。バカでしょう、やっぱり。「じゃあメンバーは?」と聞いたら「とりあえず今のスタッフで」と言われて「待て待て、一度閉めなければお客さんだって前の店と同じだと思うでしょう。」と答えると「いや、待っている余裕はない」仕方がないから次の日店に出て「おはよう」と言っても誰も挨拶をしてくれない。うーん、これは無理だと思いました。それでとりあえずみんなを集めて「明日から別の店になって、俺がその店のシェフだから、一応俺が仕切らなきゃならない」と説明して、本店から来ているオーナーの一人がサービスのチーフだと紹介する。「嫌だったらいますぐ辞めてもいい」と言っても彼らはよく把握している風ではない。次の日に開けるなんて無理だと思ったのでもう一度「1週間は閉めないと準備ができない」と言い張ったら「わかった、半日閉めよう」と「えー、半日だけ!?準備ができてないのに始めるんだから文句は言うな」「言わない」ということで、前の店のシェフがスー・シェフとして残って始めました。とはいえ厨房に一歩足を踏み入れると、しなければいけないことが目に飛び込んできて「もうダメだ」と気が萎えてしまう。スリランカ人の調理人は仕事ができるようになると思って「あれしろ」「これしろ」と鍛えるつもりで指示をしたら「シェフ、俺はやめたい」とすぐ反応する。彼を呼んで俺は「半日しか厨房を見ていないけれど、お前は絶対仕事ができると思ったのでお前を信頼することにした」と話をしました。「悪いようにはしないから俺を信じて、とりあえず一ヶ月我慢してみてくれ」と。

Q:スタッフも突然の変化で戸惑ったでしょうね。

沖山:毎日頭が痛かったです。

Q:そのお店には結局どのぐらい?

沖山:1年です。

Q:スリランカ人の彼はお店に残ったんですか?

Q:スリランカ人の彼はお店に残ったんですか?

沖山:彼だけじゃなくて結局みんな残ってくれました。最初は誰もついてこないだろうと思っていましたけれど、人間ってこんなに変われるんだ、というぐらいみんな仕事をするようになって、最後にはすごくいいチームになりました。 スリランカ人の彼とは仲良くなって、俺の中ではスー・シェフの存在までになりました。 全く使えなかった見習いの子たちが、ある日「シェフまた明日」と帰るときにかがんでゴミを拾ったんです。「あれ、何が起こったんだ?」と思ったあたりから、それまで言わなきゃしなかったことを自分たちで進んでするようになった。洗濯物は綺麗に片付いているし、何かが今までと違う。「やばいな、何だ?」と思いましたね。カメというあだ名をもらっていたのに動きが「ウサギ」ぐらいになっている。「どうしたんだ?」と聞いたらそいつらは「シェフ、これがノーマルなんです」とニヤニヤ笑って答える。すごい変化でした。だから、途中からはみんなで楽しく

Q:いいチームに変身した。

沖山:強力ではないけれど、互いを認め、助け合い、補い合いながらのチームワークができるようになった。すでに店に入っていた日本人のスタッフがびっくりしていました。

Q:そのチームを最初に抜けたのがシェフの沖山さん?

沖山:いや、俺の前にも抜けた奴はいました。まあ、1年経っていたし、お客さんがその時にはかなり入っていて

Q:軌道に乗せたからお役目ご免という感じですか?

沖山:辞める2か月前ぐらいから昼も平均50人ぐらい入っていたし夜は70から80人は入っていたので、さすがにアガペという店にも義理はないしもういいだろう、と思いました。スー・シェフに「俺は辞めるけれど自分で采配を振ってシェフになりたければ続けろ」と言いました。

Q:それで、その後にこのお店を?

沖山:店を出したいと思った時に大変だったのは、労働許可証を更新しなければならない、つまりどこかの店に所属していなければならなかったことです。当時10年の滞在許可証を持っていれば話は違ったんですが。

Q:でも、労働許可証があれば起業はそれほど難しくないんじゃないですか?

沖山:でも例えば工事をしましょう、とお金を借りる時などは面倒です。この店は日本の企業がバックアップをしてくれていまして、その会社の社長が「カツくんに店を出させてあげたい」と言っていたと3人の知り合いから同じ時期に聞かされました。これは「行け!」ということだと思って、特別に面識があったわけでもないんですが、僕が行く店々へ食べに来てくれていたその社長に電話をして「店を出したいのですが、お金を貸していただけますか?」と話を切り出すと「沖山くん、和食?洋食?」と聞かれて「洋食にします」と決めました。それからは自分の店の話を詰めながら、とりあえずどこかへ所属していなければならないのでまた別のレストランでシェフとして働いて準備をする。いや、色々ありましたね。

Q:次の展開として、蕎麦屋を開く準備をしていらっしゃるとか?どこにお店を?

沖山:メトロのCadet(カデ、7番線)駅近くです。今工事中です。

Q:開店予定は?

沖山:まだわからないです。着実に工事がストップしているんで(笑)。いや、フランスを感じます。無駄金をどんどん使っている感じです。

Q:そば粉はフランス、ブルターニュのもの?

沖山:一応そのつもりですが、色々探すとあるにはあるんですけれど問題は「殻」をむいてくれない。粉になっているものはダメなのでうちで轢きたいとは思っていますけれど、殻はどこかでむいているはずなので…お知り合いで誰かいませんか?

Q:うーん、調べます。それでそのお蕎麦屋さんには何席ぐらい?

沖山:35ぐらい。

Q:ここより大きいんですね。お蕎麦以外には?

沖山:一品料理、天ぷらとか、小鉢料理もあったりします。

Q:お値段は?こちらの日本料理って高いじゃないですか。

Q:お値段は?こちらの日本料理って高いじゃないですか。

沖山:新しい店ではガンガンに儲けてやろうと思っています(笑)。この店では全く儲かっていないので、そのために2号店を開くようなものです。

Q:なるほど。確かに日本料理店は高くてもそれなりにお客さんが入っていますものね。

沖山:その点、 こちらの人がわかっているからこそ洋食は値段設定が難しいです。日本料理は外国の料理だから、こっちの人は高くても食べに来てくれる。日本だったら誰もうどん一杯に2000円も出さないでしょう。

Q:出さない。

沖山:でしょう?それがこちらではビジネスとして成立する。

Q:そうですね、逆にアブリさんが日本でお店を出したら、お昼のコースが6000円でも人が入る。

沖山:そういうことなんです。だから新しい店をギリギリでやったら、僕たちが何のために店を開くのかがわからない。

Q:そろそろ終わりにしなきゃならないんですが、先ほど「僕はシェフしか見てこなかった」とおっしゃっていたじゃないですか。沖山さんにとってシェフに必要な素養とは何ですか?

沖山:どういう気持ちで、どんな考え方でこの仕事をしているのかというのはシェフをよく見ていなければわからない。シェフが「こうしろ」と言うことには、やっぱりそこを気にして仕事をきたから今があるのだろうということで、どのシェフからも学ぼうとしてきました。今こちらに来る人たちが弱いな、と思う点は自発性、考える力がないことです。ただそれは彼らの上にいるシェフのせいでもあると思います。シェフの言うことを忠実に、細かくやろうということしか頭にないからそれだけしかできない。僕はあまり言わないようにしています。自分でなるべく考えてわからなければ聞く。例えば人参を切っておいてと言われて切るのはいいけれど、どうしてこういう風に切るのか、何に使うのかを知らなければ切っても仕方ないですよね。

Q:でもそれって一言聞けばいいことでしょう?

沖山:聞ける人はいますけれど、勝手にやれと言われたから今までと同じように切ってしまう人もいる。フランス人は結構自由だから逆に自己流でやってしまう。そこが違うところです。彼らには考える力と「へえ、そんなことしちゃうんだ」とこちらを驚かせる発想があるし固定観念というものがないので、もっと仕事に励めばすごくいい料理人が出てくると思います。日本人は平均点には達してもそこから伸びていく人が少ない。

Q:フランス人は自分の意見をしっかり持てと幼い頃から教育される。そこが日本人との大きな違いですよね。

沖山:今の時代には一番必要なことですよ。教える立場も考えながら教えていかないと、技術は優れていても面白みのない料理人を育ててしまう。フランス人の三つ星のシェフを見ていると、技術よりも感性、考える力が大切だということがわかります。技術だけではシェフになれないし、店を出すこともできない。

Q:今、このお店も働いているのは日本人だけですよね?フランス人は?

沖山:ハードすぎて働けないと思います。

Q:東京一厳しいお店で始めたからやっぱりご自分の店も厳しくする?

沖山:いや、月曜日に店を閉めるようになって気は少し楽になったとはいえすることは山積みです。コースメニューだけに見えても、出るものがテーブルによって違う。昼だと前菜を2品、魚か肉を1品、デザートを出していますけれど、僕たちは前菜だけで20品以上作れる状態にしています。

Q:どうやってお客さんを区別しているんですか?「苦手なものはありますか?」と私も聞かれましたけれど、それだけ?

沖山:お客さんの顔を見て決めます。

Q:そういえば私の後ろのテーブルで「イカが苦手」だと言っていました。苦手なものを言われたら変えるんですか?

沖山:言われなくても変えます。まあ、顔というか雰囲気というか。うちの店にはお客さんのリストもある、リピーターがめちゃめちゃ多いんです。100回以上来ている人もいて、リストが1000人分ぐらいあります。その人が前に何を食べたかを見て、すでに食べたものは避けていく。あとは座ったテーブルの周りとの兼ね合いも考えます。例えば来た人が初心者っぽい、そわついた感じがしたら前菜はオーソドックスで分かりやすいものを出すと落ち着いて食べてくれて、普通にメインを出せば今日は良かったね、と思ってくれるのがベストだな、と自分の中で考えながら作っています。慣れている人、そうじゃない人、それから少し変わっている(笑)人とかね。ただ「これを出したらどんな反応をするかな?」と試したい時には「へえ、こういう反応をするのね」と、最初考えていたものとは別のものを次に出したりもします。

Q:だからお客さんを見ながら料理をしたい、ということなんですね。

沖山:僕には自分の料理を食ってくれ、という主張はないけれど、出したものを美味しいと思ってくれて、隣の人が食べている別のものを「美味しそうだな、次は食べたいな」とお客さんが思ってくれるのがラッキーだと思っています。

Q:食べることはお好きですよね?

沖山:もちろん好きです。でも自分の料理を自分で食べたい、とはあまり思わない。

Q:えー!とても美味しいですよ、ご存知とは思うけれど。

沖山:こういう料理を作りたいな、と思ったら店の連中に食べてもらう。それからこの店を3 、4年やっているので、フランス人、お客さんたちにはこういうテイストだろうと自分の中で足し算、引き算をして料理を出す。僕の大好きなものだけを作っていたら料理が偏ってしまうし、自分が美味しいと思うものを他人が美味しいと思うかどうかはわからない。最後の味付けは基本的に僕が、途中の分担作業では味付けは半分までしかしないで、最後にニュアンスを僕が確認して出すことにしています。

Q:ところでさっきもおっしゃっていましたが、ミシュランには全く興味がない?

沖山:ないです。ミシュラン側にもはっきりと言っています。でも、星をもらうならば三つ星が欲しいです。僕は三つ星をもらったらやりたいことがあるんです。

Q:何を?

沖山:世界一、価格的に安い三つ星の店を開きたい。うちの店が世界一安い三つ星だったら、今よりも売り上げは確実に上がります。それでうちは全く問題がないわけです。そうしたら、1回転半なんてさせずに僕らはもう少し余裕が持てるし、お客さんももっとゆっくりできてしかも安いならいいなあ、と単純に思います。例えば今25ユーロの昼のコースを40ユーロにして

Q:三つ星でこの値段!?とみんなが来るわけですね。

沖山:そうです。面白いでしょう。三つ星の店ならば前菜だけで夜は100ユーロ以上しますよね。だったらうちは夜のコースを80ユーロぐらいにすればいいかな、というイメージです。三つ星は獲れないから絶対ありえないとは思っていますけれど、獲れたらそういうことをしたい。

Q:最後の質問になりますけれど、沖山さんにとってお料理とは何ですか?

沖山:何ですかね…まあ、とりあえず人が食べるものなので、あんまりすごい技術を使うとか見た目が面白いものは好きじゃないです。やっぱり人間の胃に入るものだということを意識しなければならないと思います。食べてびっくり!というのも多少はいいと思いますけれど、ある程度シンプルにしなければならない。ただ、フランスで難しいのは、季節をいつも意識している日本と違って季節ものの数が少ない。アスパラなら、みんなが茹でてソースをかけるので料理に差が出ない。もちろん美味しいけれど、その当たり前なことを動かすのが僕の仕事だと思っています。

Q:変化球を

沖山:投げないとやっぱり。そこが一番難しいところです。あまりにも変わっていて複雑で、お客さんがわからない料理でも困る。「あ、これいつも家でも食べている食材だけれど、ちょっと違うよね」って思ってもらえるのが一番ラッキーだな、と毎日考えながら探していくのが難しい。

Q:まさに私がいただいたカリフラワーは「えっ、カリフラワーをこんな風に食べるの!?」と驚いたからこそ記憶として刻まれたのだと思います。

沖山:正直言って難しいです。コンサートなどでもそうだと思いますが、お客さんって作り手に期待して来るじゃないですか。その期待を裏切っちゃいけない。次につながる何かを、また来たくなる要素を出してあげなくちゃならない。それが出来るか出来ないか。出来なかったら1度だけのレストランで終わるし、1度きりのコンサートになるだろうし、野球だって同時で、つまんねえ試合をまた観たいとは誰も思わない。そこが一番難しいところです。

Q:確かに。

沖山:お菓子も僕が考えています、パティシエだったんですよ。

Q:どこで?

沖山:日本でも、こっちでも色々な店で作っています。シェフが最後に出すお菓子を作れない、わかっていないと料理全体の流れを作れない。それから僕が日本で仕事をしていた時代には店にパティシエなんていなくて、料理人がデザートを作っていた。だからうちのパティシエとも「こういう組み合わせで」とか「次はこういう構成にしよう」と話をして二人で考えたり、パティシエが考えて自分で作ったものに「これを足したら?」というような意見を述べています。デザートはいつも8種類ぐらい置いていて、おかわりや「お隣のデザートを食べてみたい」というリクエストに応えています。うちはガストロじゃないんで、それほどキチキチとせずまあ自由に。

Q:先ほどから「ガストロじゃない」とおっしゃっていますけれど、沖山さんにとってのガストロの定義は?

沖山:ガストロとは、無駄に時間をかけて、無駄に人を使って、無駄にお金をかけるというイメージです。まあ「無駄」というのが適当な言葉かどうかは別として。逆に、今のパリに本当のガストロがそれほどあるとは俺は思いません。ビストロでもできるでしょう、という料理を出す店がたくさんあります。むしろビストロの方が少人数でいいものを出していることが多い。俺の印象では、ビストロのシェフの方が旨いものを作っているし、綺麗な盛り付けで手はかかっているかも知れないけれど中身はどうなの?と思えるガストロの料理はいっぱいある。「コースかアラカルトかどちらかに皆さん合わせてください」と言われてガストロの店でテーブル全員が同じものを食べている。ふざけるなよ!お前たち本当にガストロなの!?と言いたくなるじゃないですか。

Q:大人数だから同じものを、というのはガストロの理にかなわない。

沖山:ガストロというのはどれだけお客さんに合わせてお客さんをもてなせるか、ということじゃないの?と思いますよね。ビストロと違って人があれだけいるんだから合わせてよ、と。

Q:サービスだってお客さんの数と同じぐらいいるし、ワインだって自分で注がせてくれないし。

沖山:そうですよ、できてねえ、って感じでしょう? なぜ僕がビストロにこだわるかというと、ビストロにはガストロの料理はできてもガストロにはビストロ料理はできないからです。ガストロでビストロ料理を出したら「こんなに高いお金を払ってるのになぜビストロみたいな料理?」とお客さんから言われちゃうわけですよ。

Q:さて、最後の質問になります。

沖山:さっきも最後だって言ってましたよ(笑)。

Q:いや、年齢をお聞きするのを忘れていました。

沖山:1976年生まれ、今年40歳になります。

Q:若いですね。

沖山:若いですよ、頭の中は。

Q:色々な方からお話を伺いながらいつも思うのは、みなさん学校を出られて随分とあちこちを渡りながら、しかも20年ぐらいの間に凝縮された人生を歩んでいらしたんだな、ということです。

沖山:僕はガストロをやりたくてフランスに来ました。日本で3人のシェフと仕事をして、働いていた間はシェフたちを超えてやろうと思っていたんですが、3年を過ぎたぐらいに彼らにはかなわない、と気づきました。彼らは技術もあるし、相当の努力をしている、培ったものが違うので無理だな、と。その時に方向転換、というか考え方を変えてあのシェフたちがしていないことを自分ができたら、日本へ戻って活躍する彼らのようにではなく本場のフランスで何かができれば、と思ったんですね。当時はそれこそ大御所と言われたステラマリスの吉野シェフ、シャンゼリゼ近くに店を持つ青木シェフ以外にはそれほど日本人シェフがいなかったので、だったらフランスで自分がシェフとして挑戦してみてもいいんじゃないかなという発想でした。それからフランス人と肩を並べて仕事をして、日本で考えられている「きれい」というだけのフレンチではなくフランス人っぽい感覚で少し手を加えた料理を作れれば、という気持ちもありました。今は盛り付けにしても料理にしても結構シンプルなものが増えてきていて、まあそれはそれで美味しいし、魚なんかも生で食べられるぐらいよくなってきてはいる。でも自分としては、これまでに仕事をしてきたガストロのテクニックなども多少入れないとみんなと同じ料理になってしまうので…

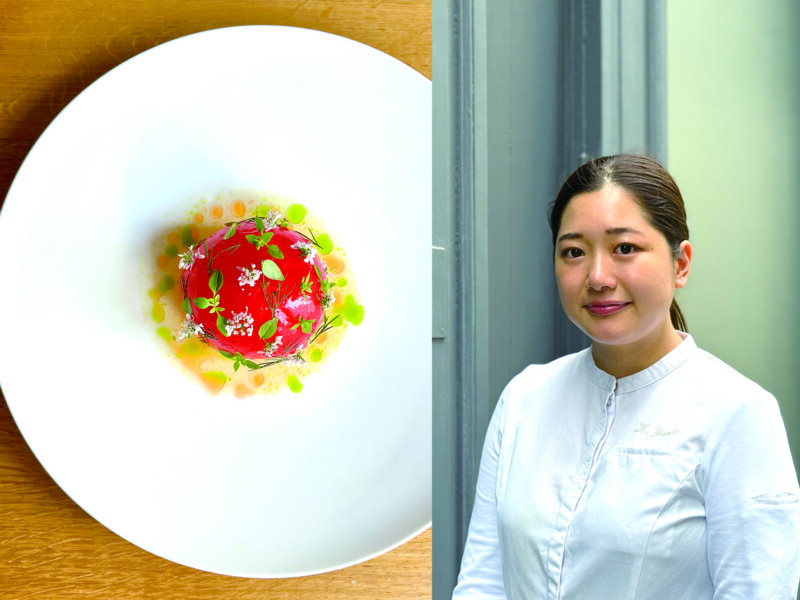

Q:そこが一番悩ましいところなのですね。でも、沖山さんのお料理は見た目も美しくて、色も綺麗だった、花がお皿に乗っていたり。

沖山:花はミネラルが一番豊富なんです。日本だと一つのお皿にいろいろな色があるのがフレンチだとすれば、こちらではモノトーンでも勝負できる。でも僕としては、色があって味がよくて、加えて見た目が良いのに越したことはない。

Q:これからも色々な変化球を投げてフランス人をびっくりさせてください。

Q:これからも色々な変化球を投げてフランス人をびっくりさせてください。

沖山:それほどの変化球は持ってないかも(笑)。予約を前から入れてくる人の中に、自分のじゃなくて知り合いの名前で入れてくる常連がいるんですよ。今日はこの人、と思っていると3日前に自分の名前で予約を入れた人が友達と一緒に来ている。すると「おー、なんだついこの前いたのにまた!」と俺は思って「何を出そう」と緊張して胃がキリキリしてくる。そんなに毎日新しいものなんて出せない、それが葛藤です。うちの店では、技術と料理だけじゃなくてなるべく人を見ろと教えています 。忙しいと来ている人のことがそれほど見れない。自分が作って出す料理を人が食べる瞬間を見れば、ある程度のことはわかります。逆にそれを見ないと何もわからない。微妙な表情を一つの皿でされたら、次はどうしようかを考えなきゃならない。僕ももちろん全部を見れてはいないです。でもこういう料理に対する人からの反応を20歳の時に覚えていれば、30歳になった時に自分で作る料理は変わってくると思うんです。それを感じて記憶できれば最終的に自分の料理に活かすことができる。ただ格好いい、かわいい、綺麗で料理を作っていても、本当の自分を出しているとは限らないじゃないですか。

Q:シェフとして、ビジネス方面へ進んでいきたいと思っていますか?

沖山:お金儲けに興味は別にないですけれど、いろいろな人とこれから関わっていきたいとは思っています。最終的にやりたいことがあって、それはまだ誰にも話していないので言えませんが(笑)、でもそのために今の自分がこうしている。ただそれは人を知っていないとできないことなので、人を知る、なるべく色々な人と知り合いになることを心がけています。

Q:まだ壮大なプランがあるわけですね。

沖山:壮大じゃないけれど、そこまでいけたら自分を褒めてもいいかな、という感じです。まあせっかく今こうしてやっているんだから、というつながりです。難しいです、正直。時間かかるし。

Q:楽しかったです。長い時間本当にありがとうございました。

ABRI

Adresse : 92 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 ParisTEL : 01.8397.0000

12h30-14h00 /19h30-22h00 日月定休 昼のコース26€、夜は46€