デュマが歴史家のオーギュスト・マケと執筆した『王妃マルゴ』、『モンソローの奥方』、『四十五人』は、フランス16世紀後半が舞台の三部作。モンソロー夫人をめぐるラブストーリーに復しゅう劇が絡み合い、情熱あふれるヒューマンドラマに夢中になっているうちに、その時代のフランスがごく身近に感じられてくる。文豪の想像力のたくまくしさに引きずられ、ページをめくるのももどかしくなるほど。

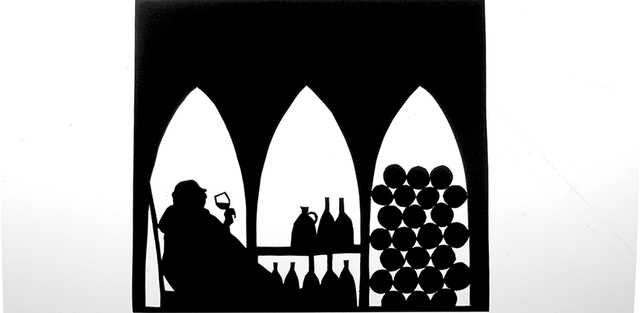

この三部作中に喜劇的要素を添えているのが、ブルゴーニュの葡萄酒に目がないゴランフロ。「巨漢の修道士で、眉が太く、唇が赤くて分厚く、手が大きく、首が毎日胸と頬の発達に取られる分だけ短くなっていた」(小川節子訳)とされるこの人物。神やフランス王のことを考えている時間より、いかに楽をしておいしい物を飲み食いするかを考えている時間の方がよっぽど長い。バルザックは「医者と聖職者は食の道の専門家」と言っていたそうだけれど、 そのいい例だ。

『モンソローの奥方』の最後を飾るのは、修道院長にまんまとおさまったゴランフロが時の王アンリ3世に仕える道化のシコに宛てた手紙。「陛下に私がこの貯蔵室で見つけた一五五〇年ものの葡萄酒を差し上げましょう。この上ない苦しみも忘れさせることの出来るものです」と王のご一行を招待し、「良い葡萄酒は人の心を楽します!」というラテン語の美しい語句があるなどと得意気に述べる。追伸では「国王陛下が私に求められたように、陛下のご友人方の魂のために祈る時間がまだありません」と悪びれることなく告げ、その理由として、自らの就任式やら葡萄の取り入れを挙げている。聖職者でありながら最も俗っぽいこの人物は、続く『四十五人』でさらにその本領を発揮している。(さ)