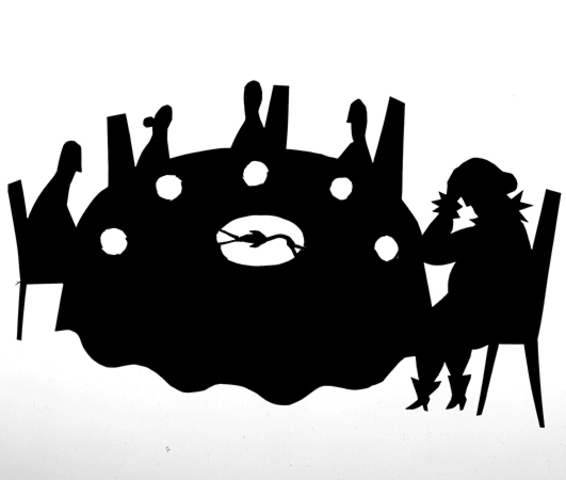

アレクサンドル・デュマの名作『三銃士』には思わず笑ってしまうようなエピソードがいくつもあるが、それは食にまつわる話であることが多い。そんな時に頻繁に登場するのが、三銃士の中でも一番食いしん坊のポルトス。その中でも傑作は、従姉のコクナール夫人に招かれた時の話だ。闘いに明け暮れて家庭の温かみとは遠い暮らしをしているポルトスは、そのブルジョワ宅での食事に大きな期待を抱いて出かけていく。ところが、いざ到着したその家からは、ご馳走の準備にともなう活気もなければ、お昼を共にする会食者たちの様子もどこか陰気で無愛想。果たして、前菜のポタージュは「ただ申し訳に少々のパン切れが群島の島のように点々と浮いている汁」に過ぎなく、メインは、すっかり痩せて老衰で死にかけたような鶏の蒸焼。「いやはや、情けないことだ。おれは、老人は尊敬するが、蒸焼にしたり炙り肉にしたのは、感心しないからな」(生島遼一訳)というポルトスの心の中のつぶやきに、読者は思わず吹きだしてしまう。

デュマがブルジョワの料理を小馬鹿にしていた様子は、実生活からもうかがえる。生涯最後の楽しみとして『料理大事典』をとっておいた作家は、「私の本は、ブリアの『美味礼賛』のようなスピリチュアルなものになるかもしれないし、『ブルジョワの料理女』のような馬鹿げたものになるかもしれない」などと、構想中の作品についての思いを手紙につづっている。この手紙をしたためてから約10年後、67歳でこの事典を執筆しはじめたデュマは、その大変さに気づいて「この本づくりはまったく娯楽ではない」と書いているけれど、その事典のページをめくれば、作家のそんなつぶやきにも納得。レシピ本の枠を越えたその事典には『美味礼賛』を初めとする名著からの引用が散りばめられ、立派な文学作品に仕上がっている。(さ)