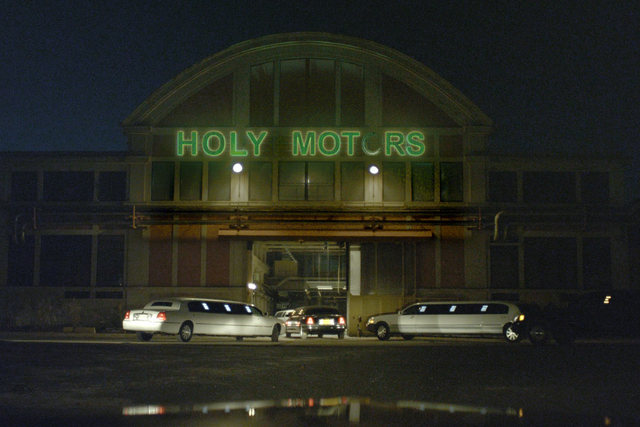

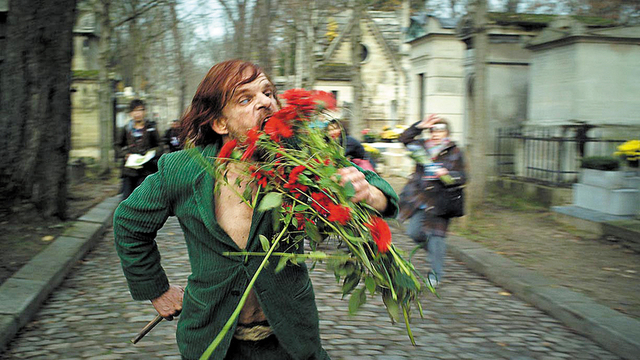

5月のカンヌ映画祭で大評判になったレオス・カラックス監督の待望の新作『Holy Motors』、いよいよ公開! 鮮烈なデビュー作『ボーイ・ミーツ・ガール』(1983)から、監督のオルターエゴとして、彼の映画の中を疾走してきたドゥニ・ラヴァン、今回の役どころはムッシュ・オスカーという謎の人物。朝、中年の紳士オスカー氏は家族に見送られて邸宅を出て行く。待機していた白塗りのリムジンに乗った氏は、運転手セリーヌ(エディット・スコブ)の案内で深夜までかけて今日のノルマを遂行する。この日の任務は10人の人生の断片を演じる/生きることだ。

カンヌの記者会見で、「パブリック(一般観客)とは何なのか僕には分からない」とカラックス、「あくまで個人と個人の出会い」とラヴァン、二人が補い合うように言っていたが、映画とは個と個の出会いだ。レオス・カラックスという個がドゥニ・ラヴァンという個の肉体を媒体に描いた自分の心情のほとばしりが『Holy Motors』という映画に結実し、それを観客の一人一人がどう受け止めるかによって映画は初めて成立する。映画には一般的な解釈などない。ただ、多くの人が同じように受け止める部分はあるかも知れない。「人生とは、その場その場で課せられた役を演じ続けることなのかも知れないね」というのが、ある友人の感想だった。長年、この監督と彼の映画を追っかけてきた(吉)には、映画を作ることが宿命となったレオス・カラックスという男の、これまで(過去作品へのオーヴァーラップ)と、これから(フィジカルからヴァーチャルへ)が、ノスタルジックにユーモラスに自虐的に幻想的につづられる本作は、自分史と重なって心に沁みた。あなたが『Holy Motors』に何を感じるか? 知りたくもあり、そっとしまっておいて欲しくもあり…。カラックス「美しさは見る者の目の中にある」のである。(吉)

"Holy Motors"