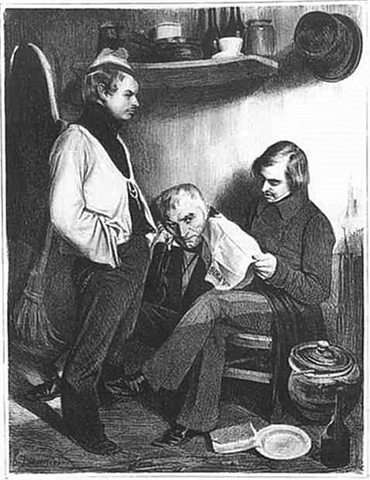

夏のバカンス中は、日刊紙も薄くなり、バカンス先での気楽な読み物風連載が組まれたりする。その中ではリベラシオン紙の『伝説的監獄』が面白かった。2回目にサント・ペラジーが取り上げられた。1792年から1898年まで、パリ5区、今はグランド・モスケが建っているところにあった監獄で、一般の囚人の他に、王政や帝政に反対する言動を示した作家や思想家、芸術家たちが監禁された。ギュスターヴ・クールベ(画家)、フランソワ=ヴァンサン・ラスパイユ(医者、共和主義者)、オーギュスト・ブランキ(社会主義者)、ピエール=ジョゼフ・プルードン(無政府主義者)、ジュール・ヴァレス(作家、ジャーナリスト)といった錚々(そうそう)たる人物たちが囚人だった。画家オノレ・ドーミエも、1832年にこの監獄で6カ月を過ごした。当時彼は『La Caricature』誌の編集長だったが、同誌にシャルル・フィリポンの、ルイ=フィリップ王がナシに変貌する風刺画を載せて王政派の怒りに触れ、フィリポン共々有罪判決を受けたから。

この監獄に入ることは、反体制派の人にとっての勲章のようなものだったのだろう。その上、ここに監禁された政治犯たちはかなり優遇されたのだ。「君主たちのパビリオン」という一隅の独房を与えられ、出入りは自由、いつでも家族や友人たちを招くことができ、パーティやディナーの会を開いたり、仕出し屋に豪華な料理を持って来てもらうことも自由。月に4回外出もできたというのだから、懲役も科せられた一般囚の嫉妬を買ったのも当然。1833年には、ピアノとハープのコンサートも開かれたという記録がある。プルードンの結婚式も執り行われた。

そして囚人同士が集まって、政治的な議論に花が咲いたのは言うまでもない。2号だけだがジュール・ヴァレスが編集長になり『Journal de Sainte-Pélagie』という雑誌も出版された。そのヴァレスが語っている。「ほとんど何も言わなかったことで有罪判決を受けた後、何を言ってもいい自由を得た」。囚人の監禁状況が人権の進歩度を示すというが、このサント・ペラジーでの政治犯の扱いは今でもトップクラスだろう。

1923年、フランスに滞在していた大杉栄は、メーデーにサンドニで演説して逮捕されラ・サンテの監獄に送られるが、そこから娘に「だが、摩子よ、心配するな 西洋料理の御馳走たべて チョコレートなめて 葉巻スパスパ ソファの上に」という詩を送っているが、こんな伝統がまだ残っていたのだろうか。(真)

Sainte-Pélagie