« Heinrich Kühn »  オルセー、ウィーンのアルベルティーナ、アメリカのヒューストン美術館が、一般にはほとんど知られていない写真家、ハインリッヒ・キューン(1886-1944)の回顧展を共同企画した。

オルセー、ウィーンのアルベルティーナ、アメリカのヒューストン美術館が、一般にはほとんど知られていない写真家、ハインリッヒ・キューン(1886-1944)の回顧展を共同企画した。

作者の一貫した真面目さと人柄の良さ、品性が伝わってくる。見終わって、心の中に豊かさが広がる、佳品といえる展覧会だ。

キューンは、ドレスデンの裕福な家庭に生まれた。医学部在学中に写真を始め、写真の道を進む。彼が目指したのは、芸術としての写真だった。自然科学を学んだだけに、科学的な技術追求は徹底していた。技術の高さと、絵画をモデルにした芸術性が身上だった。

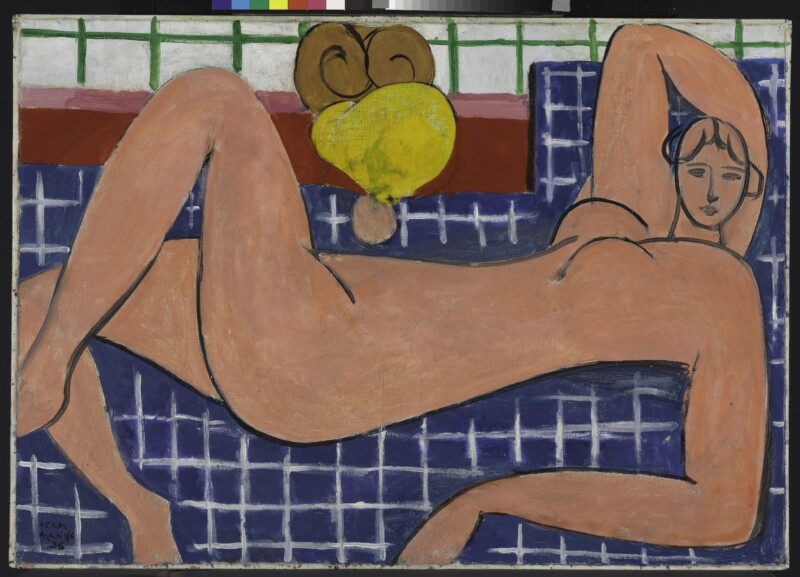

初期の作品は、まるで印象派絵画の写真版である。妻の死後、子供の養育係となったマリー・ワルナーを白いドレス姿で撮った作品は、モネかマネかホイッスラーか。子供を抱いたマリーは、ベルト・モリゾーの母子像のようだ。マリーの白いドレスは、撮影用に特別にあつらえたものだという。絵画と比べられることで損をしているが、ヘタな印象派よりずっといい。風景も同じで、水が一筋流れている野原と木と空だけの写真からは、晴れ晴れとした感情が引き起こされる。

ウィーン分離派、ミュンヘン分離派展に出展し、時代の先端をいく写真家だった。1906年には、ニューヨークのスティーグリッツのギャラリーで作品が展示された。しかし、キューンの作風は、写真を絵画から切り離して写真独自の芸術性を追求する新しい動きからしだいに取り残され、影響力を失っていく。

エドワード・スタイケンも、1900年代初めはキューンの賛美者だった。たしかにキューンの静物には、初期のスタイケンを想起させるものがある。「Nature morte : pivoines 静物:しゃくなげ」は、頭をたれた3本のしゃくなげが、育ちがよく慎ましい若い三姉妹のような存在感で心を捉える。ガラス瓶やティーポットのような日常の品は、ストイックな気品を帯びて写し出されている。

芸術家としての一生を考えるとき、スタイケンが後半売れっ子になって初期の良さが失われたことを思うと、キューンは時代遅れといわれても、変わらぬまま一生を終えて良かった、と思う。(羽)

オランジュリー美術館:チュイルリー公園内

1月24日迄。火休。

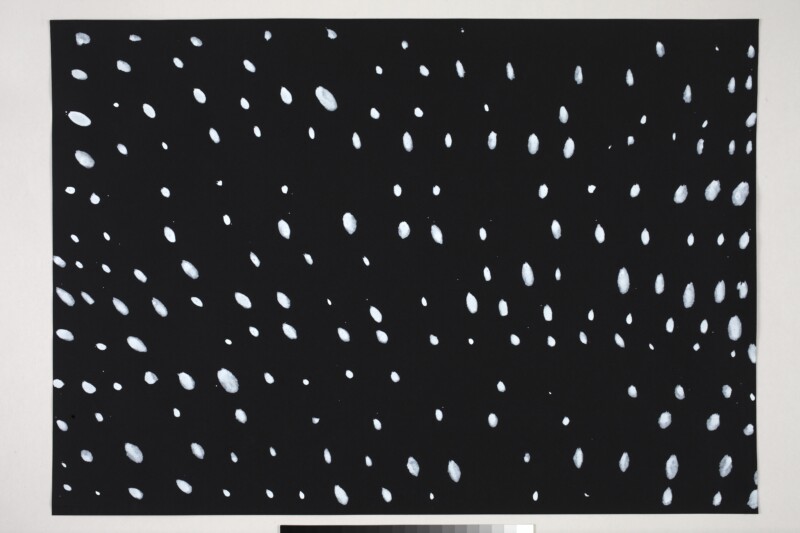

Nature morte : pivoines, vers 1905

©Droits Réservés

©Musée d’Orsay, Dist.RMN/Patrice Schmidt