カンディンスキーの作品は何度も見てきたが、この大回顧展を見て、これまで把握していたものがいかに断片的かを痛感した。年代を追って見ていって初めてわかったことが多い。収穫である。ポンピドゥ・センター、ミュンヘンのレンバッハハウス美術館、ニューヨークのグッゲンハイム美術館の共同企画で、この後ニューヨークに行く。

カンディンスキーは裕福な家庭の一人息子としてロシアで生まれ、法学と経済学を修めて博士号を取得したが、30歳のときに教授職をけって、ミュンヘンに画家修業に出かけた。まったく違う職業から画家への遅い転身、その後美術運動の一派をなした点がゴーギャンを思わせる。

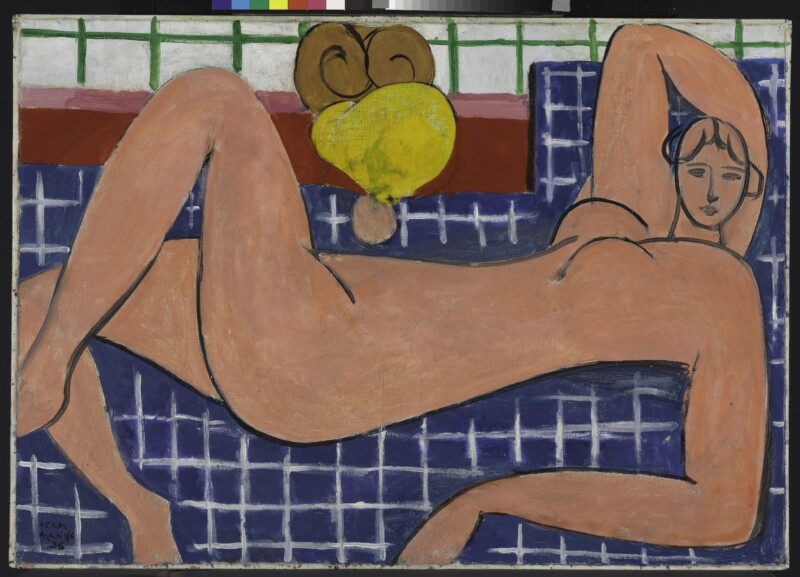

突然抽象画を描くようになったわけではなく、最初は具象画だった。1910年前後の作品を抽象かな、と思って見ていると、人や動物や建物の形が、色と光の中に溶けていながらも、浮かび上がってくる。フランツ・マルクと作った「青騎士」のころには、抽象風景の中に馬に乗った騎士が描かれている。

一通り見た後、ロシアの風俗を描いた、黒地に青を効かせたガラス絵のような1907年の作品に戻ると、1910年代の抽象画の細かい部分が、魔法が解けて、人や山の形に戻ったような印象を受ける。カンディンスキーの原点は、ロシア風景やロシア民話、そして子供のころ叔母から聞いたゲルマン民話の、人間と自然が織りなす世界だ。その意味で、作風はまったく違うが、同じくロシア出身のシャガールに近いものがある。

一見パウル・クレーと似ているようだが、実際は似ても似つかぬ。クレーの計算された画面に比べ、カンディンスキーの絵では、心の袋から時に応じて取り出したものが、調和しつつ勝手に動いている。

バウハウスに教授として招かれた20年代から、作品の中に幾何学的な形が多くなる。それはパリ郊外のヌイイに移り住んだ晩年まで続く。

幾何学的な形の純粋に抽象的な作品が装飾に陥り、精神的なものが抜け落ちることを危惧していたカンディンスキーだが、最晩年の作品を見ると、彼の危惧していた方向にかなり行ってしまったように思う。個人的に一番好きなのは1911~14年ころの作品だ。(羽)

ポンピドゥ・センター:

8月10日迄(11h-23h)。火休。

Entwurt 2 zu Komposition VII 1913-

Esquisse 2 pour Composition 7

Städische Galerie im Lembachhaus, Munich,

Gabriere Münter-Stiftung ©ADAGP, Paris 2009