| 第2次大戦を扱ったドキュメンタリーや映画でよく目にする場面がある。1940年から終戦まで、ドイツ兵と恋をしたフランス人女性が「売女!」、「国賊!」と住民の罵倒を浴びながら髪を刈られる場面だ。敵同士の男女の間に生まれた子は、母親の罪悪感を一身に負うばかりか、「呪われた子」、「恥辱の子」、「ボッシュ(ドイツ人)の子」と蔑まれてきた。この屈辱に耐えてきたフランス人は推定約20万人。ある者は定年を迎え、ある者はすでにこの世を去っている。 私の親しい友人もそのひとり。彼女は2003年に仏テレビ局 France 3でドキュメンタリー映画を見てから、ドイツに生きているはずの実の父探しを始めた。彼女は同局を介し独軍戦死・生存者データを管理する関係省に連絡をとり、父親の氏名と派兵地、年月を明示した手紙を送った。父がはたして彼女に会ってくれるかどうかも確かめる必要があった。ガンで入院中の父は写真を送ってくれ、亡くなる6カ月前に彼女は父と彼の家族に会うことができた。待っていたのは、堂々とした体格であったであろう父と、夫がフランスに残してきた娘に初めて会えて喜ぶ彼の妻と娘たち。娘の一人は南仏に居住。友人は語る「これでわたしの一生が完結し、いつ死んでも悔いはない。最大の喜びは父を許せたこと」 沈黙を自らに課してきた彼ら、もう他界してしまった者も多い彼らの母たち。昨年、半自叙伝『戦争の胎児 Embryon de guerre』を自主出版した63歳のジョジアーヌ・クルュゲールさんは、本の中で「いまでも自分がノーマルな人間とみなされていないことに苦しんでいる」と語っている。 60年間タブー視され、彼らの出生を覆ってきた沈黙の壁を破って、自分のアイデンティティの根源を探し求めている一部の戦後派がいるということ。それはフランス側だけではない。敗戦直後ドイツ駐留の仏米兵を父にもつ混血ドイツ人も数十万人いる。戦後かなり長い間、彼らの母たちも住民から「売春婦」扱いされ蔑まされたという。 歴史が隠蔽してきた戦争の落とし子たちが、自分の子どもに、孫に、家族にやっと自分の出生を語れるようになるまでに60年かかったのである。〈全国戦争児友好会*〉のサイトでは、こうした境遇にある人たちが各々が生きた幼年時代の辛い体験を語り合い、連帯の輪を広げつつある。同時に彼らは、戦争がなかったなら持たなかったであろう独系義兄弟姉妹をドイツに、フランスに見出しつつあるのである。(君)

|

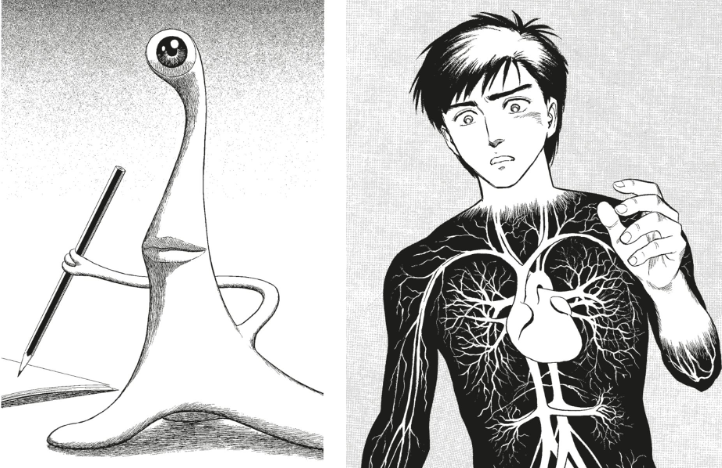

『戦争の胎児』ジョジアーヌ・クルュゲール著 *l’Amicale nationale des enfants de la guerre. http://anegfrance.free.fr |

|

|

||

|

|