戦争の経験を小説にしたレイコ・クルック西岡さん

渡仏50年、レイコ・クルック西岡さんは特殊メーキャップの草分け的存在。腕一本で映像と舞台の世界を渡り歩き、2011年にフランス芸術文化勲章オフィシエを受章した。これまで仕事をともにした監督の名には瞠目(どうもく)させられる。ヴェルナー・ヘルツォーク、クロード・ルルーシュ、クロード・シャブロル、パトリス・シェロー、ロバート(ボブ)・ウィルソン、アルノー・デプレシャン…。さぞ華やかなアーティスト人生を歩まれたことだろうと想像するが、初の小説は意外にも戦火の物語。原爆が投下された長崎での記憶を綴った自伝的ドラマである。

少女時代の強烈な体験、実は30年前に映画の脚本としてまとめ始めていた。だが、当時は浮足立ったバブルの時代。世間の空気とそぐわず、一度は作品の形にするのを断念。時は流れ8年前、勇気を出して故郷に戻った。当時の記憶を訪ね歩いたのだ。「ゾクッとしました。 畑に立つと風が吹いて、当時の匂いが蘇りました。 兵舎、格納庫、パイロットたち…風景が蜃気楼のように浮かんできました。誰かから『あんた、小さか生き証人よ、書いてくれんね』と背中を押された気がしたのです」。

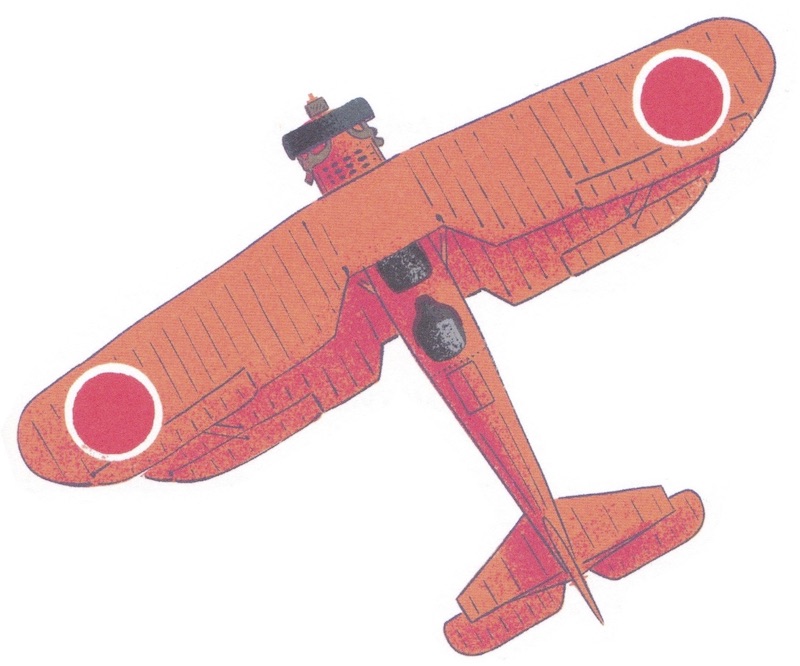

こうして小説執筆に一念発起。ようやく2013年、日本で『赤とんぼ 1945年、桂子の日記』(長崎文献社)のタイトルで出版に漕ぎ着けた。著者の分身である10歳の少女・桂子の目線で描かれる。当時、長崎県諫早平野には航空機乗員養成所があった。若いパイロットの夢を背負い、大空を舞っていた“赤とんぼ”こと赤い複葉機。それは桂子の憧れの象徴でもあった。しかし、ほどなく戦局は悪化。歴史の隅っこでわずかに刻まれる「幻の特攻機」として、“赤とんぼ”は飛び立っていった。

小説の柱となるのは二つの悲鳴だ。 偶然目にした若き特攻隊青年の慟哭(どうこく)の声。そして、被曝で髪がごっそりと抜けた二歳下の従妹の叫び声。その描写は生理感覚に訴える生々しさがある。「『何だろう、この悲鳴は』と今でも耳の中に残っています。戦争についてのルポなどは多くありますが、私の場合は記憶が、“髪が抜ける”といった皮膚感覚と深く結びついているのです」。

本書を読んでいると、あらゆる描写から匂いや音までもが脳内に立ち上がってくるようだ。 ドラマは余計なイデオロギーが入り込まない分感覚に訴えるエモーションとなり、読む者の胸にまっすぐ飛び込んでくる。

「子供目線で書くことが大事でした。 “戦争反対” “原爆反対”といった大人のイデオロギーを入れず、あくまで感じてもらうこと。『子供の感性に学ぶところがありませんか』と、問題提起をしているだけです」。

フランスでは2度目のロックダウンが段階的に緩和され、書店が再び営業を始めた2020年11月に待望のフランス語版が出版された。タイトルは “赤とんぼ”を意味する 『Les Libellules rouges』(Éditions Globe社・Patrick Honnoré 訳)。 現在はベルギー、カナダ、スイスを含め、計4カ国で発売中だ。

「戦争の一番の被害者は子供たち。「戦争と子供」というテーマはユニヴァーサルなもの。日本だけの物語ではないので、ぜひ日本から世界に飛び立って、多くの人に読まれてほしいです」。 今後は英語版の刊行や映画化も目指している。(瑞)

挿絵も著者が担当。