以前から、南半球の空気感は北半球のそれとは異なる気がしている。そして、とりわけ色彩感覚に関して、ラテンアメリカ、インディオの艶やかな色づかいは、北半球人の感性からは生まれないものだと思う。

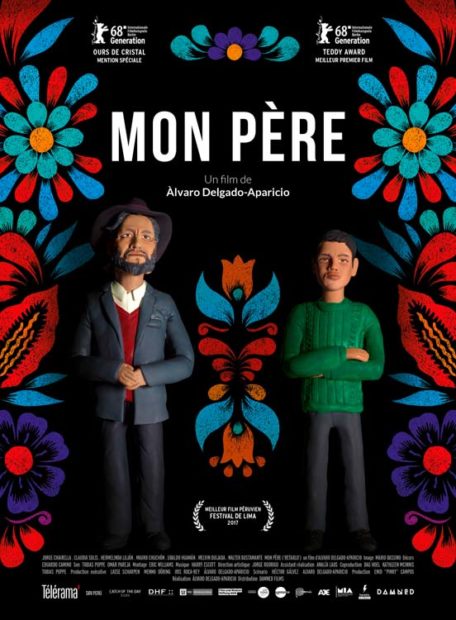

ペルーのアルヴァロ・デルガド=アパリシオ監督の新作『僕の父 / Mon père』は、そういう意味で幕開けから目を釘付けにさせられる。主人公のセグンドは、大人しく口数少なく従順な少年(ほぼ青年)、父の仕事の見習いをしている。父はレタブロ(retablo)作りの職人だ。レタブロは本作の原題でもあるが、ミニチュアの祭壇のようなもの。ミニチュアの木の家の中に粘土作りの人物がいっぱい居る。その人形たちは、聖書の一篇であったり、家族であったり、庶民の描写だったり…。こつこつと独りでこの民芸アート品を作る父に息子は憧憬の眼差しを向けながら父の技術を習得しようとしている。

牧草地帯で暮らす彼らは、レタブロが幾つか完成するとヒッチハイクで町に降りレタブロを注文先に届ける。そんなノンビリとした、我々にとっては充分エキゾチックでもある光景を楽しんでいると、ある時、セグンドが衝撃的なことを目撃し、それから映画のトーンはシリアス・ドラマに一変する。父が同性愛者であることを知ってしまったのだ。誰にも言えない。いつも一緒だった父とは距離を置き、セグンドは内に籠もる。息子の豹変を心配する母にももちろん言えない。どうすれば良いのか分からない。

そんな矢先、事件が起きる。地元で同性愛が発覚し、父は保守的で野蛮な地元民から袋叩きにあい瀕死の重傷を負う。事情を知らない母は看病に勤しむが、やがて事情を知った彼女は怒り狂い、父を捨て実家に帰ってしまう。セグンドは父の傍に残り介抱を続ける。息子は父を許し、二人で再出発を図るが……。普遍的な主題を寛容と魂の救済で閉じるラストが感動的だ。(吉)公開は12/19。