16世紀のフランスが生んだ思想家モンテーニュは、「世のあらゆる知恵と理論が、結局は、われわれに死を少しも恐れないように教えるという一点に帰着する」(原二郎訳)としている。だからこそ、死を前に動じるところのない農民の姿にふれて心を打たれたのだろう。「素朴な百姓たちは紳士である。哲学者も、あるいは当節、期待しうるかぎりの、有用な学問の広い教養を豊かに身につけた逞しく明晰な資質の人々も、紳士である」。

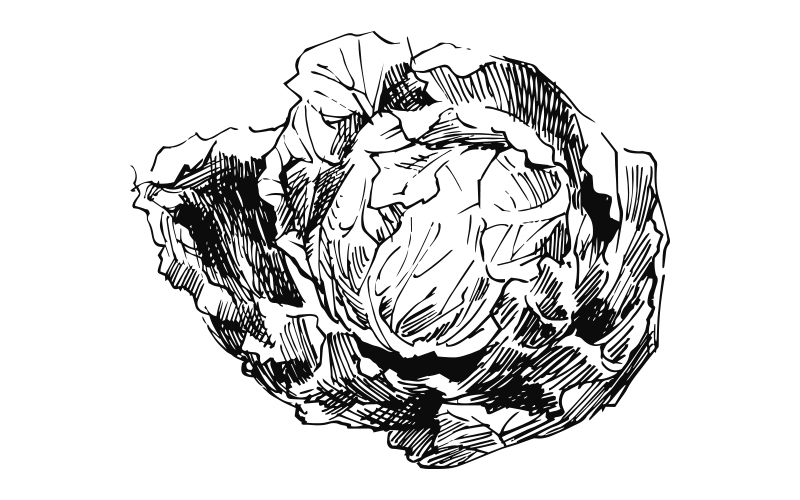

城館の一角にある書斎にこもって思索にふけることを至上の喜びとしたモンテーニュだけれど、死を迎えるために理想の場所としたのは菜園だった。「私が甘藍(かんらん)でも植えているところに、しかも死のことに無関心でいるところに、そして菜園が未完成であることにも無関心でいるところにやってきてくれればいいと思う」。甘藍とはキャベツのこと。旧石器時代からヨーロッパで自生しはじめたキャベツは、7000年ほど前から栽培され始めたと言われる。「歴史ある」と言えば聞こえはいいけれど、ようするに、太古の昔から人類になじみ深く、これといった面白みもない地味な存在だ。モンテーニュが、ここで何の変哲もない野菜を引き合いに出したのは、決して偶然ではないはずだ。

シンプルな暮らしを営む農民に対するある種の憧れは、読書体験からも生まれているのだろう。ラテン文学に明るかったモンテーニュにとって、古代ローマの詩人ウェルギリウスの『牧歌』や『農耕詩』、歴史家タキトゥスによる『ゲルマニア』などは身近な書物だった。

「われわれの務めは、自分の性格を作ることで、書物を作ることではない。勝利と、諸州をかちとることではなく、生き方に秩序と平静をかちとることである。われわれの偉大な光輝ある傑作は、立派に生きることである」と書いたモンテーニュ。平凡な野菜を平常心で育てている農民の姿に「秩序と平静」を見たのだと思う。(さ)s