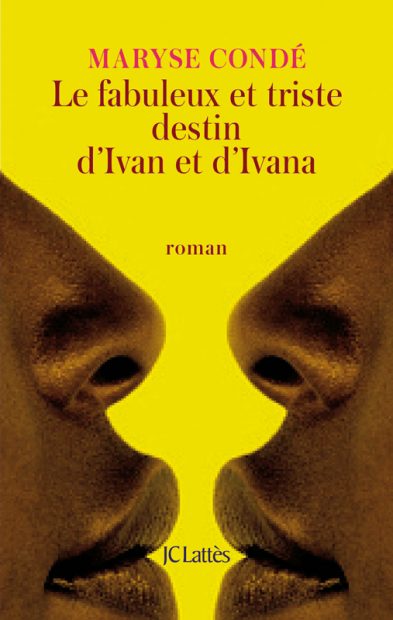

『イヴァンとイヴァナの途方もない、哀れな運命』

著 マリーズ・コンデ/JC Lattès社

2015年1月8日、ある女性警官の死。

齢80歳を迎えた今年、仏領海外県グアドループ出身の作家マリーズ・コンデは彼女の22作目となる小説『Le Fabuleux et Triste destin d’Ivan et Ivana/イヴァンとイヴァナの途方もない、哀れな運命』を発表した。グアドループの小さな村ド・ダーヌで生まれた双子、イスラムに傾倒しテロリズムに巻き込まれてゆく兄イヴァンと警察官を志す妹イヴァナの短くも波乱に満ちた生涯を辿る。

カリブ海からアフリカ、そしてフランスへと至る彼らの生きた軌跡は、植民地主義とそれに続くグローバリゼーションがもたらした世界の歪みの様相を照らし出すと同時に、かつての大西洋奴隷貿易の航路を逆向きに辿る旅路のようでもある。

作品は完全なフィクションだが、著者はこの小説が実際に起きた事件から着想を得たことを明かしている。2015年1月8日、パリ南西部の街モンルージュで一人の女性警官が「テロリスト」の銃弾によって命を落とした。前者はマルティニーク出身の25歳、後者はフランスに移住したマリ人家庭から生まれた32歳。シャルリー・エブド社襲撃とユダヤ食品店人質事件という二つの大事件に挟まれ見過ごされがちだったこの事件のうちに、著者は新しい物語の主人公たちのモデルを見出したのだった。

彼女は「ジューヌ・アフリク」誌でこう語る。「マリのアメディ・クリバリ、そしてアンティーユのクラリッサ・ジャン=フィリップは双子だったのです、というのも黒人の兄と妹だったのですから。」社会秩序を護る警官とそこから逸脱した青年。対照的な二人の間に、マリーズ・コンデは立場を超えた深い繋がりを見つけようとする。

人種、歴史が生んだ枷。

とはいえ、それが意味するのは、血としての「人種」的繋がりではない。あるラジオ局へのインタビューで彼女が語ったことによれば、肌の色にもとづいた連帯という神話は、モンルージュの事件で、すなわちマリ人ジハード主義者が犠牲者の肌の色を意に介さなかったという端的な事実によって死んだのだ。「黒人」とは奴隷制と植民地主義の長い歴史によって他者から強要されてきたレッテルにすぎない。この重い枷(かせ)によって負わされる苦しみの歴史、それこそが、アメディとクラリッサによって、そしてこの物語の二人の主人公によって「兄妹」として共有されるものなのだ。

こうした観点から、双子のイヴァンとイヴァナは、性格も周囲からの扱われ方も全く対照的な二つの人格として描かれながら、実のところは同じコインの表裏のように一つの運命共同体を形づくる。そのことはおそらく、この悲劇の最終的な局面で二人が取った行動を部分的には説明してくれるかもしれない。近親相姦的な、ゆえに社会的に禁じられた二人の愛は、運命が残酷にも与えた破滅的な最後を迎える。

「テロリスト」とは誰か?

テロリズムをイスラムへと短絡させることなく、著者は、イヴァンがいかなる社会的状況と偶然の積み重ねのなかで「過激化」していくかを、第三者の視点から細やかに描写する。こうして彼女はイスラムを、そして「テロリスト」を、理解不可能な他者として拒絶することを拒むのだ。「私はこれほど有益で、多くの人々の心にある一つの宗教が、なぜそのような不幸を招くのかを理解したかったのです」。

実は彼女のこうした態度は、今作よりもう少し前にまで遡る。7年前に出版した小説のなかで既に彼女はこう書いていた。「テロリストとは、ただ単に除外された者ではないのだろうか。彼の土地から、豊かさから、幸せから除外され、絶望的な、そしておそらくは野蛮な手段で、彼の声を聞かせようと試みる者ではないのだろうか?」2015年1月のあの日以来、口にすることさえ困難になったこの種の言葉は、しかしながらその当時、大きな関心を引くことはなかった。いま彼女が本作を世に問うのは、その時の同じ問いが、より差し迫った形で回帰してきたからなのだろう。(須)

マリーズ・コンデ(1937〜)

グァドループに育ち、パリに留学。’60年からギニアなどアフリカ各国に滞在、後にフランスとアメリカの大学で教鞭をとる。’76年にデビュー作『エレマコノン』を発表。