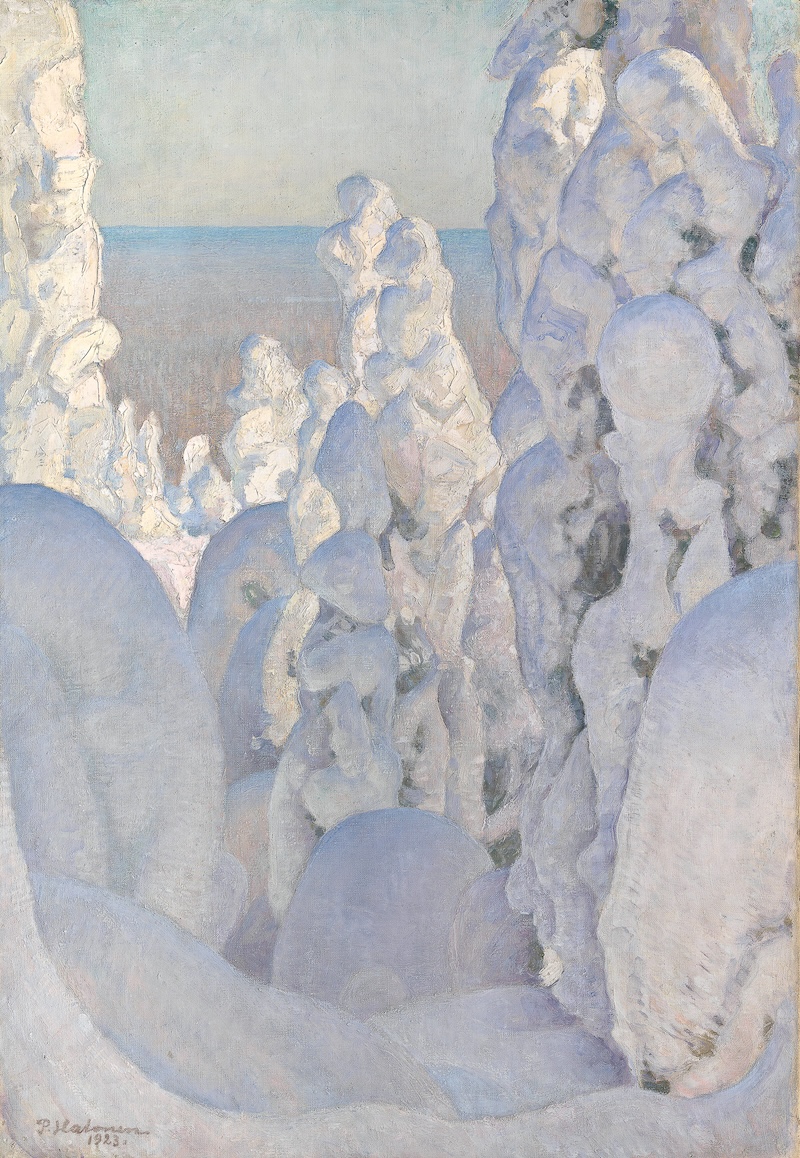

Collection MAMC+, Saint-Étienne. Vue de l’exposition “L’Écologie des choses. Regards sur les artistes japonais et leurs environnements de 1970 à nos jours” à la Maison de la culture du Japon à Paris, avril 2025. © Noboru Takayama – Photo : Graziella Antonini

L’Écologie des choses |Regards sur les artistes japonais de leurs environnements de 1970 à nos jours

タイトルに「エコロジー」がついているので、見る前は、フランスの展覧会でよくあるような、環境の危機を訴える作品が並ぶのかと思っていたが、全く違った。

作品はサンテティエンヌ現代美術館(MAMC+)、マルセイユ現代美術センター(FRAC SUD-Cité de l’art contemporain)の所蔵品で、フランス初公開のものが多い。1960年代後半から70年代前半にかけて日本で起きた前衛芸術運動「もの派」と、60年代〜70年代に複数の国々で展開された前衛芸術運動「フルクサス」のアーティストたちの作品を中心とし、その運動につながる現代若手アーティストの作品を交えて構成した。もの派の作家たちは、アーティストの自我で構築するのではなく、石、木、紙、鉄など日常にある自然・人工の素材をそのままの形で置いて、モノ自体に語らせ、モノとモノ、モノと場所、モノと人との関係を見る人に感じてもらう。

その例が、会場入ってすぐの場所に展示されている、枕木で構成した高山登(1944-2023)の彫刻だ(冒頭の写真)。東京芸大生時代、閉山した北海道の鉱山の調査をしている時に枕木に注目した。戦時中、旧植民地での鉄道建設中に亡くなった人々や、鉱山で死んだ坑夫への弔いの気持ちがあるという。1969年の学生運動と連携し、戦後の急激な近代化、植民地主義の忘却などへの批判も込められた。一点だけではわからないかもしれないが、枕木を素材にした高山のその他の作品を見ると、人と空間とモノとの関わりをいろいろな角度から感じさせてくれる。

フルクサスはリトアニア出身で米国在住のアーティスト・建築家のジョージ・マチューナスが中心となった芸術運動だ。ジャンルは音楽、詩、パフォーマンスと幅広く、アーティストたちは、人と人の関係について新しい見方を実験的に提示した。

塩見允(み)枝子(1938-)は、夏のイベントなどで参加者が行う動作の指示を書き、斉藤陽(たか)子(1929-)は参加者が指示に従って絵を描いていくゲームをデッサンとテキストで提案した。どんなゲームなのか、試してみたくなるが、テキストの字が小さくてほとんど読めないのが残念だ。観客が彼女の服の布を切り取っていくパフォーマンス「カット・ピース」が話題になったオノ・ヨーコ(1933-)は、本展では小さな作品を出している。

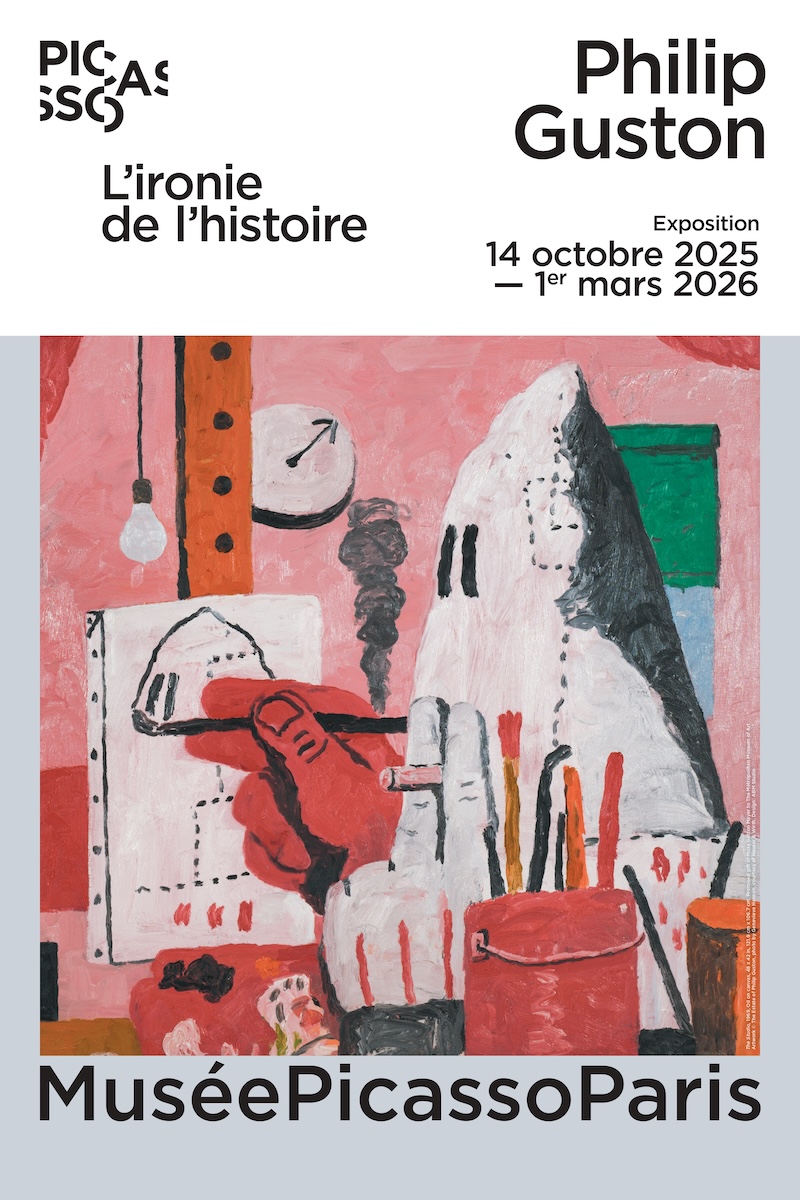

Vue de l’exposition “L’Écologie des choses. Regards sur les artistes japonais et leurs environnements de 1970 à nos jours” à la Maison de la culture du Japon à Paris, avril 2025.

© Shingo Yoshida – Photo : Graziella Antonini

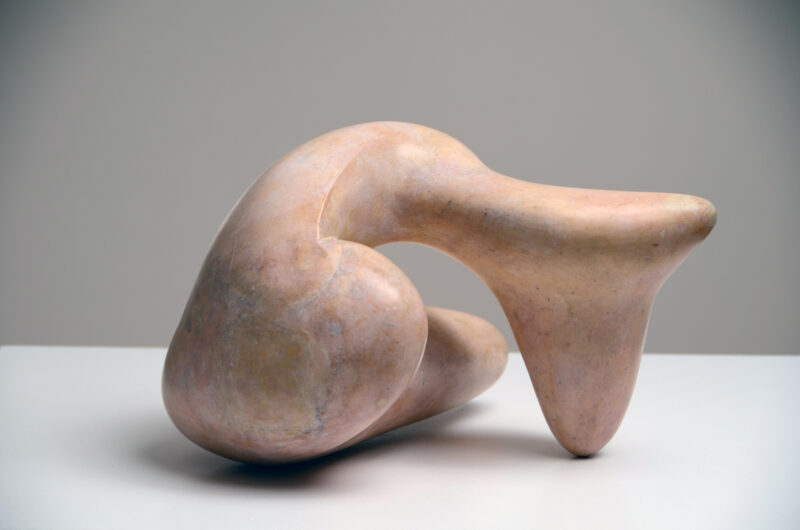

環境音楽の先駆者として知られる吉田弘は、フルクサスの影響を受けた音楽家。雨が落ちる様子、雲、植物が5台のモニターに映し出され、彼の音楽が流れる。その音ですっかりリラックスした後、梅沢英樹(1986-)+佐藤浩一(1990-)による3画面のビデオインスタレーションを見ると、ますますリラックスできる。山の水源地から送られた水が東京のマンションの台所から出るまでを断片的に撮った映像に、「山水」の説明をはさんだ。環境を破壊しないことの大切さが静かに感じられる、内省的な世界だ。

Collection KADIST. Vue de l’exposition “L’Écologie des choses. Regards sur les artistes japonais et leurs environnements de 1970 à nos jours” à la Maison de la culture du Japon à Paris, avril 2025.

© Hideki Umezawa + Koichi Sato – Photo : Graziella Antonini

本展で感じたのは、日仏の自然やエコロジーへの考え方の違いだった。

フランスに限らす、西洋では人間を生物の頂点として、他の生き物と区別する。「自分」と「他人」の区別もはっきりしている。また「自然」は人間の外にあるものだ。フランス人のエコロジストは「自然との関係」とよく言うが、それを聞くと、感覚の違いに疎外感を感じる。日本で育った自分にとって、自然は自分の外にあるものではない。そもそも「自然」がNATUREの訳語だから、西洋人と同じ観念を分かち合うのは、訳語を使うようになって100年以上経った今でも難しい。当てはめた漢字の「自ら然り」は「あるがまま」の状態を意味する。「自然」があるがままのことだと思うフランス人はほとんどいないだろう。

展覧会の題名「モノのエコロジー」は、「もの派」の名称から借用した。もう一つの「エコロジー」という言葉は「環境における生き物と生き物の関係や環境と生き物の関係」を指す。そこにモノは入らない。ところが、もの派は生き物なしで、モノとモノの交流や、モノとそれが置かれた場所の関係を見せ、モノも人も置かれた環境も同等に扱われる。モノとモノ、人とモノ、モノと人と場所との境目が閉じておらず、交流がある。西洋の考えからすれば「モノのエコロジー」という表現は変なのだが、もの派から見れば変でもなんでもないだろう。

展覧会の印象を一言で言えば、「静けさとソブリエテsobriété」だ。ソブリエテは「簡素」と訳されるが、「シンプルでなんでもない、シンのある美しさ」とでも言えようか。濱口竜介監督の映画「悪は存在しない」に通じる美学を感じた。(羽)7月26日まで

Maison de Culture du Japon à Paris (パリ日本文化会館)

Adresse : 101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris , FranceTEL : 01 44 37 95 01 入場無料

アクセス : Bir-Hakeim

URL : https://www.mcjp.fr/ja

火〜土、11h-19h 。入場無料。