「祖母は私が幼いころ、いつも寝る前に話をしてくれました。対独レジスタンスの人たちをどうかくまったとか、ユダヤ人の境遇など…。祖父もレジスタンス闘士だったので、戦争体験は彼らの人生そのものだったんですね。人が人を破壊すること、戦争のこと、とくと聞かされました」と語るトマ・ルブランさんはダンサーで振付師。2012年からトゥール国立振付センターCCNTのディレクターを務める。

現在、広島の原爆をテーマにした『Ils n’ont rien vu (彼らは何も見なかった)』と題したスペクタクルを全国で公演中*で、パリのコンテンポラリーダンスの殿堂、シャイヨー国立ダンス劇場で一週間の公演を終えたばかり。「歴史の授業だったのか、どのように原爆のことを知ったのか覚えていませんが、原爆はホロコーストとともに、小さい時からずっと頭の中にありました」。

映画監督アラン・レネは、マルグリット・デュラスが脚本を書いた 『ヒロシマ・モナムール』を1958年に日本で撮影し、カンヌ映画祭に出品した。75年前の惨事を遠い国のフランス人がどう捉え表現するのか…。

レネ監督も抱えただろう課題を胸に、ルブランさんは創作スタッフ全員とスペクタクルの構想を練るべく日本へ赴いた。「広島の人たちは両手を広げて迎えてくれました。公開リハーサルに大勢の人が来てくれ、昼食を共にしたり。佐々木禎子さん(広島平和記念公園に立つ原爆の子の像のモデルとなった人)の同窓生をはじめ、被爆者の方々が話を聞かせてくれました」。

原爆資料館を訪れ、被爆者の絵を見たことは直接的にスペクタクルにも影響を与えている。「原爆についてフランスで思い描いていたことは現地ですべて崩れました。それまで準備していた半分がムダになり、振り付けもコンセプト自体を変えることに」。

スペクタクルのタイトル『彼らは何も見なかった』は、レネ監督の映画『ヒロシマ…』の、かの有名な会話「君は何も見なかった」-「すべて見たわ、すべて」をひねったものだし、舞台では映画の音声を使っている。でも映画と大きく違うのは、人々の苦しみをダンサーたちが力強く体で表現し、観客の眼前に突きつけたことだ。「人は見たくないものは見ないんです。でも、時間はかかっても正視することが大切」。

〈記憶の伝承〉はずっと取り組んできたテーマだ。「日本では、日本人でない振付師がヒロシマを扱う〈資格〉があるのか?と正当性を問われました」。でも、ユダヤ人ではないが、ユダヤ人迫害をテーマに『Etoile jaune黄色い星』なども創作してきた。人類全体で共有すべき記憶だと思うからだ。

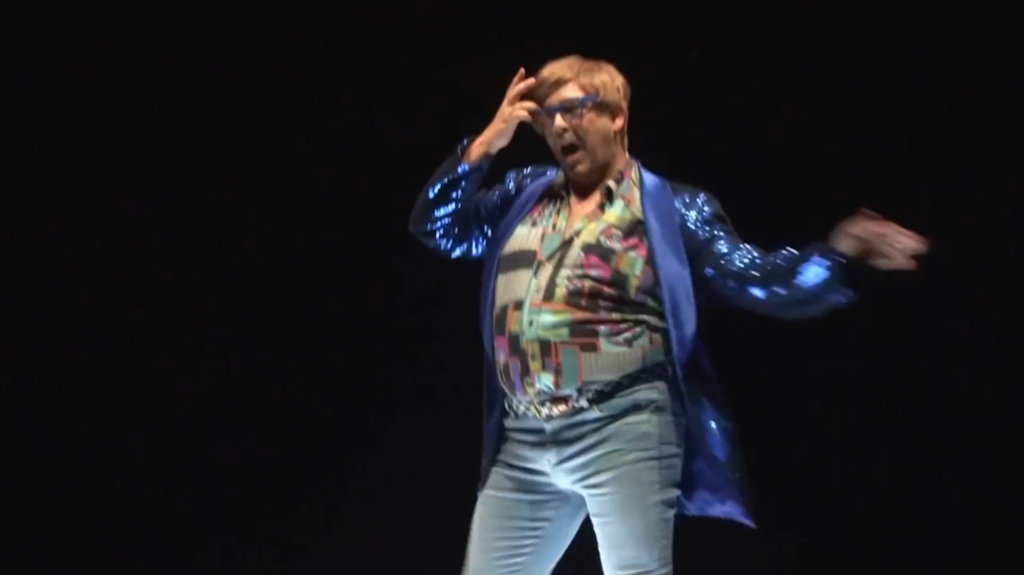

と、ここまではルブランさんの社会派的な顔を紹介したが、それだけでは片手落ちだろう。過去のスペクタクルの多様さには驚かされる。バラエティ番組の司会者さながら会場から歌謡曲のリクエストを受け、それに合わせてダンサーが即興で踊るショー形式のもの。「ディスコの王様」を自らも踊る演目ではコミック俳優も顔負けに笑いを誘う。

「 »コンテンポラリー »というだけで難しそう、と敬遠されがちですが、高尚といわれる文化と大衆文化を交錯させることが好き」。舞台の上で、ダサいものとカッコいいものが交差し共存する楽しさ。プロと観客が一緒に踊ったりもする。教えることも大好きで、親子で参加できるダンス教室などを開くこともある。

広島では、お好み焼き屋さんのおばちゃんと仲良くなって、カンパニーの皆と何回も通った。「このスペクタクルを、おばちゃんに見せたかった!」彼らは日本で、いろいろなことやものを「見て」きた。(六)

*新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府による外出禁止措置により、公演は中断となりました。