Q:今お嬢さんはおいくつですか?

Q:今お嬢さんはおいくつですか?

宇井土:21歳です。イギリスの大学で法律を勉強しています。去年1年間シドニーに留学していて、「お父さん、私はオーストラリアがいい」なんて今は言っています。僕は高校中退なのであまり詳しい大学の仕組みはわかりませんが、試験結果によってはシドニーにまた行けるみたいで、今それを狙っているところです。まあね、親だって国を離れているから娘にも「行くな」とは言えないし。

Q:いいじゃないですか、今イギリスでその後は

宇井土:でも、一番遠いなあ、と思って。オーストラリアですよ。

Q:日本を経由できるし。

宇井土:気持ちはよくわかります。オーストラリアはまだ昔のアメリカみたいに「やれば身になる」というようなところがある。フランスはやっぱり政治的にもきついし、労働者のための国ではない。こちらは成人が18歳でしょう、18になったら出て行っちゃいました。あっという間でしたね。

ここを選んだもうひとつの理由は上に住めるということでした。娘が小さい時は誰も面倒を見てくれないので、住居が上か前でなければ難しかったんです。だから小さい時は、夜は店の隅に寝かせていました。他に方法がなかったんですが、まあそれでよかったと思います。

Q:そういえば、ミシュラン、今年も。

宇井土:大丈夫でした。

Q:意識しますか?

宇井土:考えますよ、もちろん。

Q:初めてもらったのはいつですか?

宇井土:2011年です。僕は昔から「星はとりたい」と思ってきた。そのためにはとにかく仕事をしなければならない。この店を買った時にも内装を変えるお金がなくてもとにかく店を開けた。ミシュランは料理に対して星を出すと言いますが、そうではなくてある程度のものが揃っていなければ星は出さない。 意識しないことはないです、やっぱり。その上を見ていなくもないし。ただ、自分を変えたくはない。今、低温料理が流行っています。流行りというのはある程度理解して付いて行くのは悪くないけれど、意味のないことは絶対にしたくない。これが俺の頑固さですかね。僕は、温泉卵は低温で調理します。あのテクスチャーは低温じゃなければ出ないんです。昨日もmagret de canard鴨の胸肉を低温で焼くという話を誰かとしましたけれど、実際に食べても柔らかくもなんともなくて半生で硬い。だったらビシッとローストして、中をロゼにした方がずっと美味しいしまっとうな食べ方だと思う。それからPlat chaud(温かい料理)というのは、やっぱりある程度熱くなきゃならないんです。僕は低温で調理をしても最後はビシッと締めたい。だからさっき食べていただいた鱈にしても、最初は低温で調理しても最後にもう一度火を入れます。魚の低温調理は一度水分を抜いて身をしめることが目的です。でも低温調理をしない前は軽く塩をして水を抜いていた。もしかするとその方が素材の香りがいいかもしれないとも思います。こういう風に流行りも試しながら、自分の中で理解して一番良い方法を選んでいく。また低音料理は職人気質には合わない料理だとも僕は思っています。すると僕は「旧い料理人」ということになるかもしれない。今は、とても優秀なオーブンを使えば食材の真ん中は70度、外側は210度などと温度調節をすることが可能で、その温度に達したら料理人はオーブンから出すだけ。

Q:なんだかズルをしている感じですね。

Q:なんだかズルをしている感じですね。

宇井土:そうなんです。誰にでもできる。すると料理人はどうするの?ということになる。

僕なんかは昔からArroserアロゼー(ロースト中の肉に肉汁をかけること)と散々言われてきた。この行為はフランス料理には欠かせないものです。こういう基本的な用語というのは、どんなにぶっ飛んだ創作料理でも、クラシックな料理でも絶対に忘れちゃいけないです。ローストビーフにしてもアロゼーをしてから最後に針をぷすっと刺して「こんなもんだな」という行為がある。これが職人じゃないですか。職人というのは、この手と勘を使って、感覚で仕事をします。機械を操れるのは悪くはないけれど「300万円するこのオーブンがないから僕は料理を作れない」とは言えないです。職人として仕事を学んでいくと柔軟性が出てくるし応用力もつくと思います。ただどんな条件でもある程度のものが作れる、というのが僕にとってのプロなんです。それだけは今日お話ししたかったです(笑)。

それから料理の言葉も面白いです。

Q:例えば?

宇井土:Rôtir焼く、という言葉。今はオーブンに入れることがそうだということになっていますが、もともとは豚の丸焼きなのであの丸焼き作業をいかにオーブンの中で実現できるかが職人の腕と技です。

Q:そういうことを考え始めたのは結構前ですか?田舎にいた時代とか?

宇井土:日本で辞書と首っ引きになっていた時代から、とにかくフランス語、料理用語を理解したかった。だから最初は言葉が出来なくてもそれほど不自由はなかったです。でも一番、本当にマッチして理解できるのは、自分がしている作業の中で「やっぱりこういう時にこの言葉を使うのか!」と思えた時です。だからこそ、僕は自分の料理をメニューに載せる時にも、それが何でどういう風に、ということをお客さんにきちんと説明してきました。

Q:さっきもお客さんに説明していらした。

Q:さっきもお客さんに説明していらした。

宇井土:そうです。自分で全て準備して作っていますから「何でも聞いてください」と僕は言いますし、それがやっぱり好きなんです。

Q:フランス人女性と結婚する、というのもフランス、文化を知るという意味では大きかった?

宇井土:レストランと関わりのあった家で彼女は育っていて、とにかく二人で何かを始めたい、という気持ちを持ちました。彼女が全く日本人とは感覚が違うところにも惹かれたのだとは思います。でも、頑張り屋という面では日本人と共通しています。昔のフランスには日本でも同じですが職人、労働者がたくさんいた。彼女は7人兄弟の末っ子で、母親がきちんとマルシェへ行って料理をして、チーズだって色々な種類が食卓に上るという家庭に育っている。

Q:食べることが好きな家庭?

宇井土:そうです。僕が行くたびにきちんと作ってもらった料理は未だに忘れられません。これが本当のフランスの家庭料理なんだ、と。 チーズだって、僕らにはチーズ文化がなかったけれど、フランス人にとって食事の最後にチーズがないと寂しいと思う人が多い。なので、店でチーズを15種類ぐらい揃えるために市場にチーズを買いに行くと、売り手、作り手のこだわりなどをまた教わって自分で「そうか」と思う。その繰り返しです。そういうことを聞くと「料理人をやっててよかった」と思います。

たとえ自分のコンセプトを基本に流行を考えて作っているといっても、さっきも言ったように 僕の歳になると外しちゃいけないし守らなければいけない自分の線があると思います。でもそれは人の話を聞かない、頑固になる、ということとは全く違います。

Q:バカンス中に生産者へ会いに行ったりしますか?

宇井土:ここ最近はイタリアへ行くことが多いです。イタリアのトリュフ専門業者と仕事をしているので。

Q:メニューにもトリュフがありましたね。

Q:メニューにもトリュフがありましたね。

宇井土:そう。ただ僕は瓶に入った食品を作るのはいいけれど、化学調味料などを加えるのは嫌だと彼らに話をしたら、大量生産ではなくて手作りの製品を作りたい、加えてイタリアでは戦時中に子供たちが植物の根っこを食べて生き延びた話もあるのでそのことも念頭に入れつつ自分たちで根菜を使ったラタトゥイユを作りたい、けれでも自分たちではうまくできないので、僕に作ってもらいたいと話がきました。この前トスカーナ、それからローマにも展示会みたいなイベントのために行きました。こうしてイタリアと関係ができたからといってイタリアをよく知っているとは言えないけれど、イタリア人はフランス人よりも食を楽しんでいるという印象はありますね。

Q:そうですか?

宇井土:フランス人は食というと「文化」という。ただ本当にその食の文化を楽しんでいる国民というのはすごく少ないパーセントの人たちだと思います。イタリアは、どこでもみんなが美味しそうに食べているし、チェーン店もあまり見なかった。

Q:フランスではお金のある人が食にこだわるということ?

宇井土:おそらく。イタリアだと大衆食堂みたいなところでもきちんとしたボンゴレが出てきてしかもアルデンテ、フランスだと「茹でてない」ということになってしまうかもしれない。そういう大衆食堂の若いシェフから14種類ぐらいのパスタ料理を味見させてもらった。本場ではカルボナーラにはクリームは使わない、というようなことを知って「へえ」と僕にとって一つの発見になる。フランスとイタリア、隣の国なのに文化が全然違う、というのはいいです。南仏も好きで、マントンあたりに行くと必ずbarbajuinバーバジュアンというフランス人でもあまり知らないようなおやつとして食される郷土料理を食べます。そのバーバジュアンの生地を使って、僕の店でイチジクを入れたデザートなんかも作ったりします。

アメリカ、娘が準備してくれてグランドキャニオンからサンフランシスコにも行きました。一番美味しいハンバーガーの店とか行列ができるホットドッグの屋台なんかでも食べました。

27年なんてあっという間でした。こんなにいるとははじめは思いませんでした。

住み良くなっているとは思いません。でも友達なんかと話をすると日本も同じだと言う。人がついてこない、とも言っていますね。昔みたいに好きな事だけをする、ということはおそらく今の時代には無理なんでしょう。

Q:確かに昔の方がおおらかだった気がします。

宇井土:どんなにボロクソに言われても、そのあとはカラッとしていた。怒っていた親方に「飲みに行こう」と言われて一緒に酔っ払ってね。でも今は

Q:引きずる感じですか?

Q:引きずる感じですか?

宇井土:そう。でも失敗した時には、その失敗の重さを教えなきゃダメなんです。お客の気持ち、立場になって仕事をする。お客様に来てもらっているということを絶対に忘れちゃいけない。「作ってやってるんだ」という感覚ではいけません。「来ていただいてありがとうございます」という意味でも、店に出てシェフがお客さんと話すのは大切だと思っています。お金に余裕があって来てくださる常連もいるけれど、切り詰めて一年に一度だけ楽しみにして来てくれる人もいるんですよ。どちらも同じお客さんです。18歳の誕生日のお祝いに娘がLe Villageで食べたいと言うので、って16人ぐらいで来てくれたお客さんがいました。その娘さんは今24歳ぐらいですけれど、あの時の感動が忘れられない、と今でも言ってくれる。それを聞くだけで、料理人をしていてよかったな、と思います。たとえどんなに有名になろうとも、お客さん一人一人が支えてくれるから今の自分がいる、と言うことは忘れちゃダメですね。

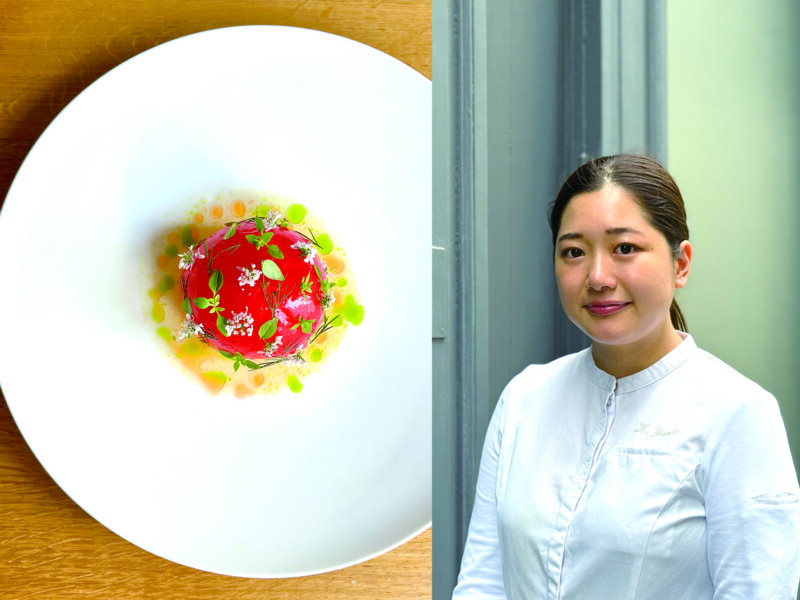

Le Village

Adresse : 3 Grande Rue , 78160 Paris , Marly-le-RoiTEL : 01.3916.2814

セットメニューは40€ (昼)50€、100€。 土曜昼、日曜夜、月曜定休