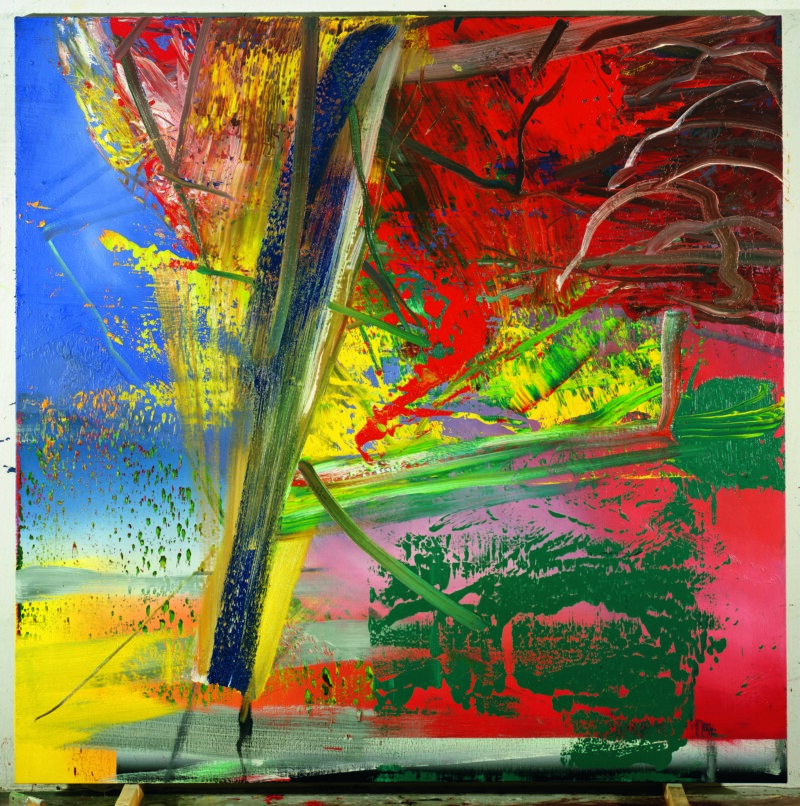

Nicolas Ruel Collection L’Homme moderne Prêt-à-porter Homme automne-hiver 1996-1997

Jean Paul Gaultier

ジャン = ポール・ゴルティエ( 1951- )がこれほど面白いとは思わなかった。パンク、キッチュ、派手派手のイメージが強くて敬遠していたのだが、彼のファッションが好みかどうかは別として、アートとして見ると、作品もその見せ方も、非常に面白い展覧会である。

パリ郊外アルクイユの庶民的な家庭で育ったゴルティエは、子どもの頃からファッションデザイナーを目指し、高校時代に著名デザイナーにデザイン画を送り続け、ついには卒業前にピエール・カルダンとの面接を取りつけた。

初めてのショーに出した作品には、ゴミ袋をドレスに見立て、お茶を入れる金属の球形や蓋を抜いた缶をアクセサリにしたものなど、斬新な発想のものが多く、今見ても新鮮だ。スポンサーを得て、自分のアトリエを持った後も「ファッション界の恐るべき子ども」と言われるほど、既成概念を壊していく。さまざまな体型の素人をモデルに使ったり、ジェンダーを超えて、通常は女性ファッションのものとされる羽根やレース、ビーズやラメ、ビュスティエを男性ファッションに使い、スカートをはかせ、デコルテの衣装をまとわせる。 乳房を円錐で覆ったビュスティエは逆にジェンダー強調と見られることがあるが、その繰り広げる世界は、セクシーさを通り越し、SF映画に出て来る衣装のように非現実的なものになっていく。性を扱いながらも、性に惑わされない。

イギリスのパンクファッションや宗教など異なるものからインスピレーションを得、庶民的なものも「ノーブルな」ものもわけへだてなく取り入れた。この「わけへだてのなさ」が彼の取り得だ。自由な発想で一見奇抜だが、安心して見ていられるのは、ゴルティエが西洋の服飾の伝統をしっかり受け継いで、それにのっとった服作りをしているからだろう。

展示の最後のほうになるほど、オートクチュールの技が際立つ手の込んだ衣装で見る者を圧倒させるが、初期の作品から見ていって感じたのは、どんな素材を使っても、どんなテーマを扱ってもこの人の作品に共通するものは「粋」だということ。それを端的に現しているのが、繰り返しヴァリエーションとなって使われ、ゴルティエの象徴ともいえる、白と青の横縞模様である。(羽)

8月3日迄 火休

Grand Palais (entrée Clemenceau)8e