パリの下町を描いて作家として名をなしたゾラ。その後、『ごった煮』(1882年)、その続編といえる『ボヌール・デ・ダム百貨店』(1883年)では、パリのブルジョワ世界にメスを入れていく。

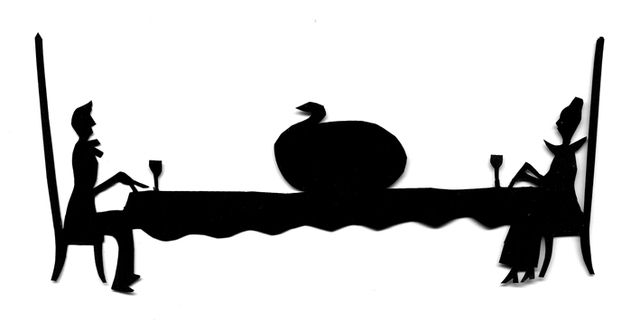

下町出身の女優が主人公の『ナナ』に出てくる快楽至上主義の饗宴とは違い、ブルジョワたちは「有利な縁談」などという目的のため、客がやってくると無理な散財をする。『ごった煮』に登場するある夫人はこう息巻く。「普段はじゃが芋を食べていても、お客を呼ぶ夕食には雌鶏を出すのよ……それに反対するものは大馬鹿野郎よ!」(小田光雄訳)。そんな、「みせかけの贅沢」で飾られた食卓には、当然ながら食の喜びもなければ、和やかな会話もなりたたず、ぎすぎすと冷たい空気が流れる。この作品の主人公、南仏出身の若き青年オクターヴは、パリに上京するなり女性たちを誘惑して、出世階段を上がっていくが、その一見華やかな恋愛沙汰も、どこか計算高くて恋愛の陶酔感はゼロに近い。

この小説の最後で百貨店の女主人との結婚に成功したオクターヴは、『ボヌール・デ・ダム百貨店』では成功した実業家として登場。世界初の百貨店といわれるボン・マルシェなどをモデルにしたというこの作品では、一見物分かりのよい経営者を演じている。例えば、従業員からの苦情を聞き入れて社員食堂を改善するが、それも「栄養状態のいい従業員からより多くの労働が得られるというオクターヴの実際的な人道主義者らしい計算」(伊藤桂子訳)からくるもの。消費社会につきすすむこの時代にあって、人間は労働をするマシーンとして扱われている。食べることに精いっぱいの従業員たちは、フォークをかちゃかちゃと盛大に鳴らすだけで、会話もない。長いテーブルに座らせられた彼らは、どこか家畜のようで物悲しい。(さ)