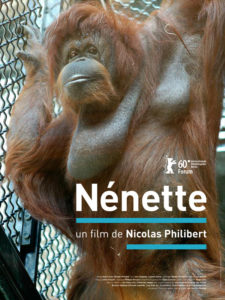

ネネットはボルネオ生まれ、パリ5区の植物園の中の動物園に来て37年になる雌のオランウータン。来る日も来る日も人間の「見せ物」にされている。ニコラ・フィリベールのカメラは、そんな彼女を凝視する。カメラの後ろからは人間たちの声が聞こえる…。歓声、驚嘆、憐憫、動物保護から環境問題まで、老若男女あらゆる種類の人のコメントやつぶやきが聞こえてくる。一方ネネットは? 何を考えているのか、何も考えていないのか、それは知るよしもないが、こっちを見ている。ふと、観察されているのはこちらかと思ってしまう。ガラス張りの壁を挟んでのあっち側とこっち側、双方の一方通行な「思い(?)」が『Nenette』というユーモラスでいて様々な思考を刺激するドキュメンタリー映画の芯。『音のない世界で』(1992)や、ドキュメンタリー映画として驚異的なヒットを記録した『Etre et avoir ぼくの好きな先生』(2002)で知られる監督のニコラ・フィリベールの発想はいつも新鮮だ。

ネネットはボルネオ生まれ、パリ5区の植物園の中の動物園に来て37年になる雌のオランウータン。来る日も来る日も人間の「見せ物」にされている。ニコラ・フィリベールのカメラは、そんな彼女を凝視する。カメラの後ろからは人間たちの声が聞こえる…。歓声、驚嘆、憐憫、動物保護から環境問題まで、老若男女あらゆる種類の人のコメントやつぶやきが聞こえてくる。一方ネネットは? 何を考えているのか、何も考えていないのか、それは知るよしもないが、こっちを見ている。ふと、観察されているのはこちらかと思ってしまう。ガラス張りの壁を挟んでのあっち側とこっち側、双方の一方通行な「思い(?)」が『Nenette』というユーモラスでいて様々な思考を刺激するドキュメンタリー映画の芯。『音のない世界で』(1992)や、ドキュメンタリー映画として驚異的なヒットを記録した『Etre et avoir ぼくの好きな先生』(2002)で知られる監督のニコラ・フィリベールの発想はいつも新鮮だ。

「ネネットは一つの鏡。我々は彼女にいろんな気持ちや考えを抱く。彼女のことを話すというのは、自分のことを話していることなんだ。フローベールが『ボヴァリー夫人は私だ』と言ったように、僕はネネットは自分だと言いたい。あなたでもあり、我々でもある」。「この映画は、映画、とりわけドキュメンタリー映画、捉えるものと捉えられてしまったもののメタファーでもある。つまり他者を撮るということは、その他者を一つの枠の中に閉じこめ、ある時間と空間の中に凝結させることだからだ」。これはプレスシートから引用させてもらったが、監督は散歩中にネネットを見た時に直感でこの映画が閃いた。その理由は後から付いて来たはずだ。ドキュメンタリーの監督としてのセンスが光る。(吉)