Mondes Flottants Du japonisme à l’art contemporain

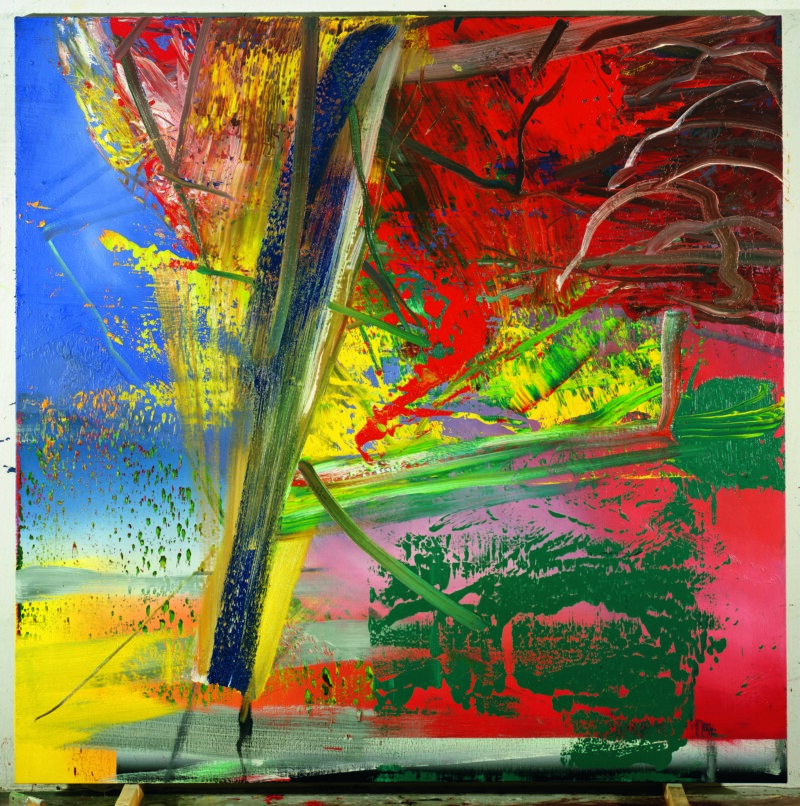

ノルマンディーの印象派150周年の後半を飾る展覧会の一つが、ドーヴィルの「レ・フランシスケーヌ」で開催中の、ジャポニスムと現代日本アートを組み合わせた展覧会「浮世 ジャポニスムから現代アートまで Mondes Flottants Du japonisme à l’art contemporain」だ。

19世紀、ヨーロッパのアーティストたちは浮世絵などの日本美術に魅了され、西洋美術にはなかった構図や平面的な色の扱いを自分達の作品に取り入れていった。モネをはじめとする印象派はその真っ只中にいた。本展では、ジャポニスムの波に乗って彼らが描いた作品と、そのインスピレーションの源となった日本美術を比べて展示し、どう影響したか、を見せるのがまず一つ。

そして、時代は飛んで、日本の現代アートを見せるのがもう一つの柱となっている。ジャポニスムが生まれる元となった浮世絵などの作品と印象派の作品はオルセー美術館、仏国立図書館などから、日本の現代アート作品は主に東京・森美術館から貸し出された。

展示はジャポニスムと日本の現代アートの接点となる、森村泰昌(1951-)の「モデルヌ・オランピア2018」から始まる。有名な絵画や写真のシチュエーションを再現し、自ら登場人物に扮して写真作品にすることで有名なアーティストだ。この作品の元になったのは、オルセー美術館にあるエドゥアール・マネ(1832-1883)の油彩「オランピア」。高級娼婦がベッドに横たわり、視線を観客に向けている。その横で黒人の小間使いが、客から贈られたらしい花束を彼女に見せている。ヌードで描く女性が神話などの女性に限られていた時代に、同時代の女性をモデルに描き、大スキャンダルを巻き起こした作品である。

森村版では、髪を島田に結った日本人女性の顔だが、体は男性(森村自身)だ。花束を持った召使いはアジア人にも西洋人にもアラブ系にも見える男性(森村自身)で、正装で使うシルクハットを被っているのに、光沢のあるピンクのゆったりとした服を着ており、装いがチグハグだ。横たわる女性は芸者だという説や、「女性の体を見る男性の好色な視線をマネが告発したことに呼応し、森村は男性の体を見せることで、アジア人男性を女性的と見る西洋人の人種的偏見を直視させた」という説(本展カタログから)、マネの絵の背後にある植民地時代の人種差別を逆手に取り、西洋人の召使いがアジア人に仕える構図にした、という説がある。

それらの解釈にもう一つ加えたい。従者は衣装が召使のものではなく、通常では考えられない組み合わせであることから、役者であるかもしれない。とすれば、島田の女性は大衆演劇の女形であるかもしれない。女形ではないが、印象派の時代に旅芝居の一座に入り渡欧して人気を博し、ロダンのモデルとなった女優「花子」のイメージと重なる。ロダンが制作した花子の顔は、ロダン美術館から貸し出され、会場に展示されている。

インテリアにも仕掛けがある。マネのオランピアはカシミアの白い布を敷いているが、森村は派手な金と赤の着物を敷いており、モネの「ラ・ジャポネーズ(着物をまとうカミーユ・モネ)」(ボストン美術館所蔵)の赤い着物を連想させる。モネが描いた着物には役者姿が刺繍されており、舞台衣装だったのかもしれない。植物模様である点が森村版の赤い着物と似ている。森村は「芸術新潮」2024年8月号の対談記事の中で「最初に描いた絵がモネ風だった。(・・)古典など眼中になく、もう絵といえば印象派でした」と、学生時代を回想して語っている。「ラ・ジャポネーズ」は、その記事で森村が児島虎次郎の絵とモネの絵を比較したので、参考として出ていた。図らずも全く別のところでアーティスト本人から、モネの作品中の着物と自身の作品中の着物のつながりの示唆されたような気がする。印象派150周年の本展の冒頭を飾る現代の日本人アーティストとして、これ以上の人はいないだろう。森村の「モデルヌ・オランピア2018」は、他にも、着物の下の蝶の模様がオペラ「蝶々夫人」を連想させるという説があり、さまざまな解釈で楽しめる作品である。

1) Dans le regard de l’autre – 他人の眼差し

会場は四つのテーマに分かれている。森村作品から始まるのが 「他人の眼差し」だ。森村のオランピアに呼応するように、アルフレッド・スティーブンス(1823-1906)の着物を着た女性が鏡を見ている「日本風のパリジェンヌ La Parisienne japonaise」では、鏡に映った自分を見ている女性を観客が見る、覗き見のような構図だ(上の写真)。

2)Immensité du littoral – 茫洋とした沿岸

このテーマでは、晩年に海洋画家となったナポレオン一族のリュドヴィック=ナポレオン・ルピック(1839-89)が描いた、境界線が曖昧な空と海の間で漂う帆船の扱いが、浮世絵や墨絵の影響を思わせる。

岩手県陸前高田出身の畠山直哉(1958-)の作品は、東日本大震災で壊滅的被害を受けた故郷の風景だ。静謐な美しい作品なので、大地震の後の風景と気がつかない観客もいるだろう。パリ日本文化会館で3月に上映された、震災後に陸前高田に移り住んで町の人々と風景を撮った映像作家、小森はるかのドキュメンタリー映画が関連イベントとして紹介されていたら、観客の見方は深いものになっただろう。

3) La ville, ce nouveau sujet – 街、この新しいテーマ

このテーマでは、都市風景と椅子などの家具や陶芸作品を扱っている。風間サチコ(1972-)の「獄門核分裂235」(☜アーティストのサイトのリンク)は、2011年の福島第一原子力発電所の事故に触発されて制作した版画だ。ビルの真ん中に、戦後日本の原子力政策に関わった米大統領アイゼンハワーの顔が原子核としてあり、その周りを、原発導入に尽力した6人の日本人政治家の顔が、電子核として飛び回っている、というなんとも政治的、かつ漫画的な作品だ。ビルは獄門でプリズン・ス・ガモー。A級戦犯を収容していた巣鴨プリズンを指す。この拘置所を出てから、原発推進の政治家となった人の顔が6人の中にある。タイトルにある「235」は、広島に落とされた原子力爆弾「ウラン235」と、1954年に提出された日本初の原子力関連予算額2億3,500万円を示しているという。

②で紹介されている下道基行(1978-)の写真は日本の植民地だった東アジアの地に残る鳥居を撮った(☜アーティストのサイトのリンク)もので、前述の畠山、風間の作品とともに、日本の現代史が浮き出る作品だ。現代日本人アーティストたちの歴史や社会へのコミットメントが強く印象に残り、見ていると〈ジャポニスム〉はどこかへ行ってしまう。印象派と彼らに影響を与えた日本美術と、日本の現代アートは「別物」として見ていったほうがいいだろう。

4) Femmes, artistes, muses et modèles – 女、アーティスト、ミューズ、モデル

作品中に現れる女性がテーマなのだが、「ミューズ」は男性アーティストのインスピレーションの源となった女性を示す言葉で、ジェンダーバイアスがかかっている。現代アートにはそぐわないが、印象派までの作品を見るには役に立つ。このコーナーでは、先天性の四肢疾患のため義足で生活する片山真理(1987-)が、自らをモデルに写真に撮った作品数点が圧倒的な迫力で迫ってくる。森村の「モデルヌ・オランピア2018」、その元となったマネの「オランピア」と同じように、彼女も観客にしっかりと目を向けている。

5) Nature mystérieuse – 神秘的な自然

このコーナーでは瀬戸桃子(1980-)の映像作品「プラネットΣ」が強烈な印象を残す。氷に閉ざされた惑星の海底火山の噴火で生態系ができるが、再度の噴火で環境が変わり、蜂が死滅する。気候変動に警告を鳴らす作品で、56回ベルリン映画祭でアウディ賞を受賞した。印象派の中では、北斎や広重から単純化された線や造形を学んだジャン=フランソシス・オービュルタン(1866-1930)が描いた神秘的な湖の絵が、心やすらぐ静けさを醸し出している。(羽)9月22日まで

展示の最後には、草間彌生の部屋も。

レ・フランシスケーヌ Les Franciscaines

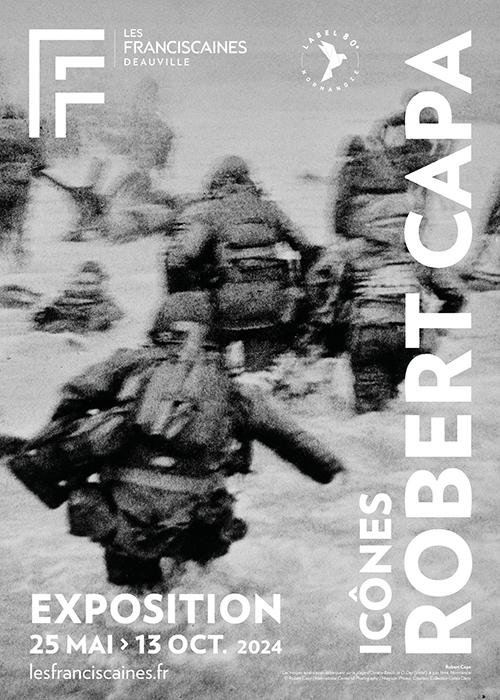

会場となっている文化複合施設ラ・フランシスケーヌ(上の写真は、施設中央の閲覧室)では、ロバート・キャパ Robert Capa, Icônes” 展も開催中。かつて修道院だった建物を改修した素晴らしい空間も堪能できる。カフェではランチも可能。

また、隣町のトルーヴィルでは、印象派と深く関わりをもつルアール一族のひとりで画家だった、オーギュスタン・ルアール展「オーギュスタン・ルアールの世界: Augustin Rouart en son monde」も開催中。鉄道の駅はレ・フランシスケーヌに行くのと同じTrouville – Deauville駅です。

Les Franciscaines

Adresse : 5B Avenue dela République , Deauville , FranceTEL : 02 61 52 29 20

アクセス : アクセス : 国鉄サン・ラザールSaint-Lazare駅からトゥルヴィル−ドーヴィルTrouville-Deauville 駅まで約2時間、駅から徒歩20分。

URL : https://lesfranciscaines.fr/

火-日 10h30-18h30 13€/5€(16歳未満) 。ガイド付き見学:土曜14h30(追加料金5€/2€)