その両親が離婚した後、モーパッサンは母親のロールと共に海辺に近いエトルタの別荘で過ごすことになった。まだ離婚が珍しい時代でもあり、父親から離れて暮らすのは辛い面もあったはずだが、12歳の少年モーパッサンはすぐに海辺での暮らしに夢中になった。

その両親が離婚した後、モーパッサンは母親のロールと共に海辺に近いエトルタの別荘で過ごすことになった。まだ離婚が珍しい時代でもあり、父親から離れて暮らすのは辛い面もあったはずだが、12歳の少年モーパッサンはすぐに海辺での暮らしに夢中になった。

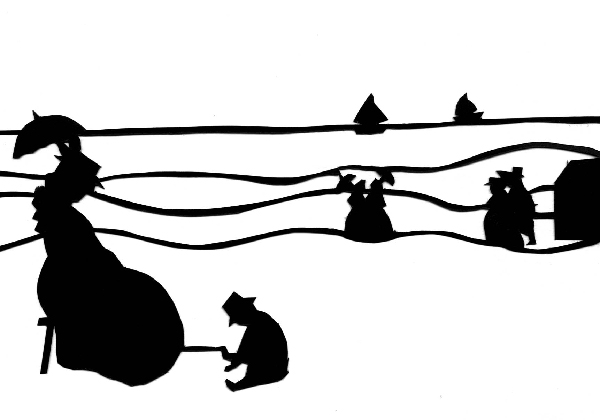

この時代の面影はモーパッサンが数多く残した短編に幾度となく現われるが、代表作のひとつである『女の一生』(1883年)にも、この時代の思い出が刻まれている。ヒロインのジャンヌは、時に「水のなかを泳ぐ魚や空飛ぶ燕のように、疲れも知らず動きまわるという、快い喜びに全身を震わせながら、海辺の微風に吹かれては、断崖の上を走り」、父親や許嫁と舟遊びに出て、太陽の降り注ぐ海に恍惚となったりする。「波に揺られてすこしばかりめまいをおぼえたジャンヌは、片手で舟べりにつかまりながら、遠くを見やっていた。と、神の創造したもうたもののなかで本当に美しいものは三つしかないと思われてきた。すなわち光と、空間と、水と。」(新庄嘉章訳)

舟を操縦するのは、酒好きで、絶えずパイプをふかしている船頭のラスティック爺さん。この生粋のノルマンディー人の生き生きとした描写からは、少年モーパッサンは海そのものだけではなく、海をとりまく漁師の世界をもしっかりと観察していたことがうかがえる。

「浜に近い小さな宿屋での昼食は楽しかった。大西洋は、声も頭の働きもしびれさせて、皆を沈黙がちにさせたが、食卓は彼らをおしゃべりにした」とあるが、さて、その食卓にのぼったものは一体何だったのか…。獲れたての立派な舌平目を、こんがりバターで焼いたものでも食べたのかしら。デザートはやっぱりノルマンディーの美味しいリンゴを使ったタルトかしら。海辺での、簡素ながら贅沢な食の風景が目に浮かんでくる。(さ)