一見不毛、実は驚くべき生命が宿る「砂漠」の実態。

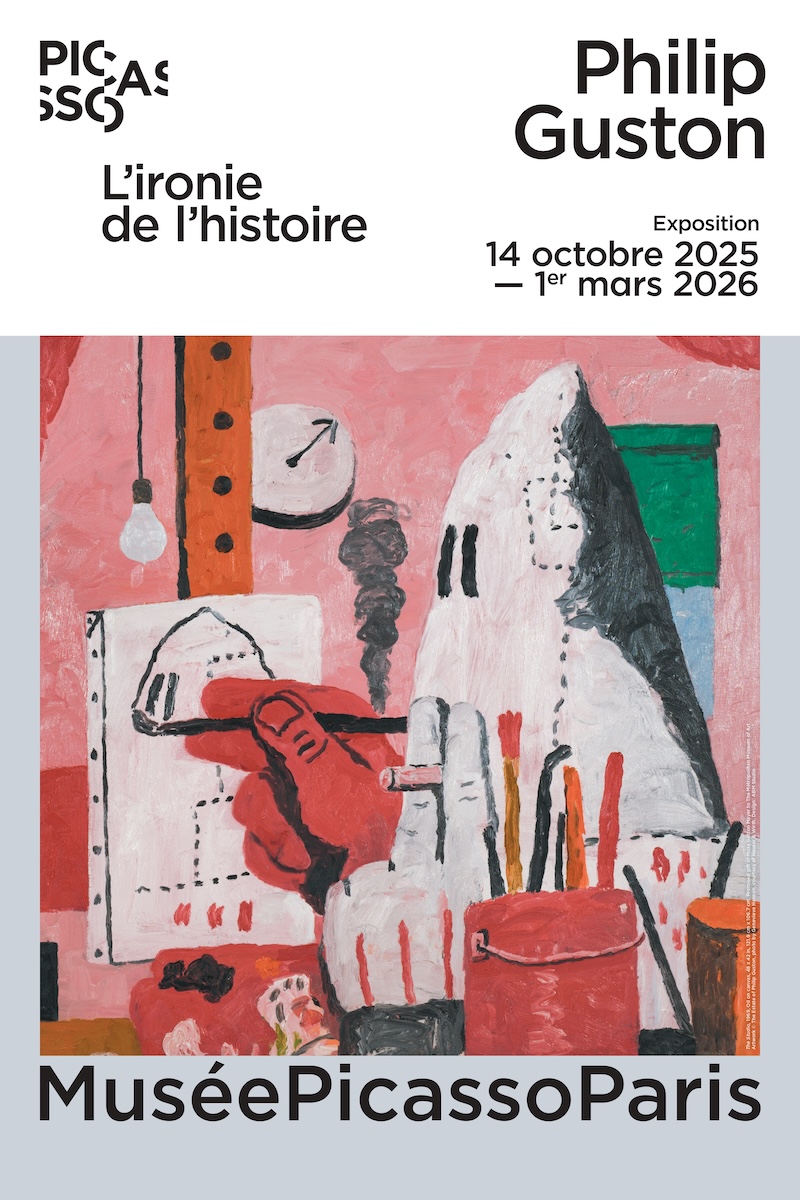

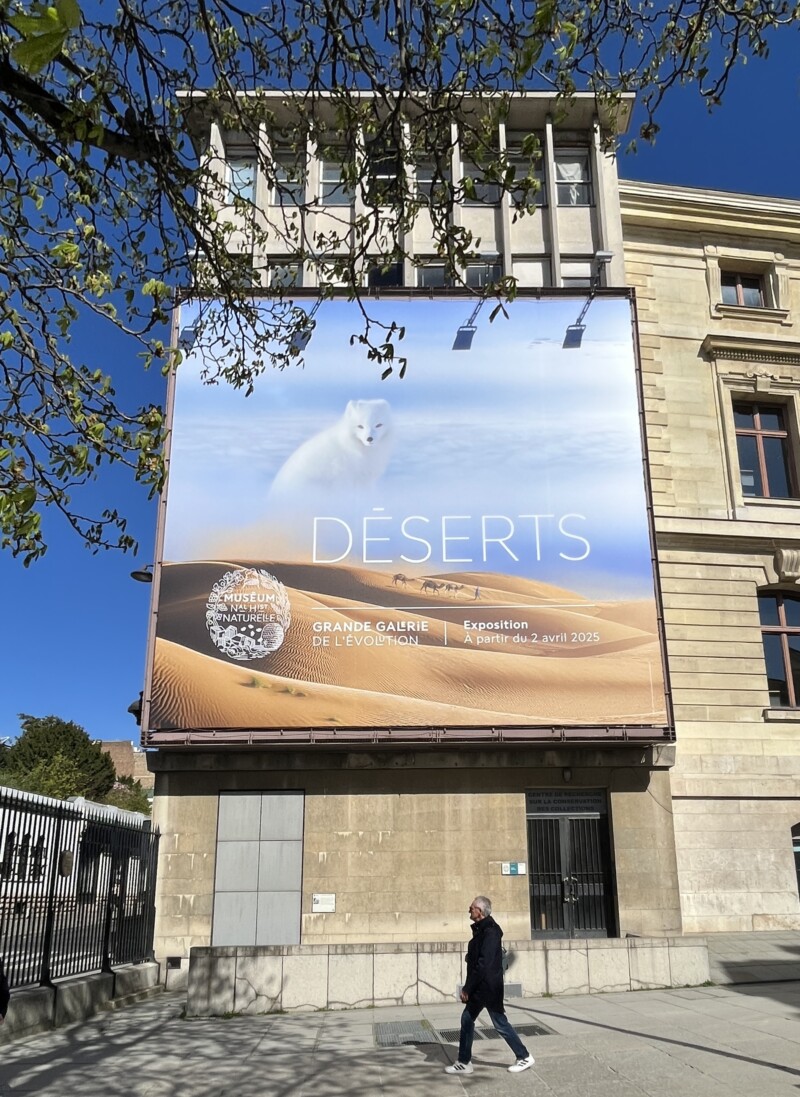

「砂漠」というと暑い地方と思われがちだが、さまざまなタイプがある。共通するのは地上に液状の水がほとんどなく、年間降雨量が200mm以下と極端に少ない乾燥した地帯であることだ。北極南極の氷や雪で覆われた地域も砂漠である(日本語では「砂漠」というが、必ずしも砂があるわけではない)。わかりやすく言うと、砂漠には、北極南極とその周辺の「寒い砂漠」、非常に暑い地方にある「暑い砂漠」、それに加えてゴビ砂漠のような「大陸内にある砂漠」や、チリにあるような湾岸の砂漠がある。展覧会のポスターは白いキツネが生きる北極地方の砂漠と、ラクダが歩く暑い地方の砂漠を組み合わせ、砂漠の多様性を見せている。

砂漠は地球の地表面積の三分の一を占め、世界中のすべての大陸にある。昼と夜の寒暖の差が激しかったり、食べ物が少ない過酷な条件のもとで、動植物と住民はどのように生きているのか。自然歴史博物館の所蔵品から200点の剥製や植物鉱物の標本、生活道具を展示し、マルチメディアを使って楽しく砂漠の知識が得られるようにした。説明文も平易でわかりやすい。会期中は子供向けのワークショップやガイドツアー、専門家によるお話会のがあり、家族で見に行って絶対に後悔しない展覧会だ。

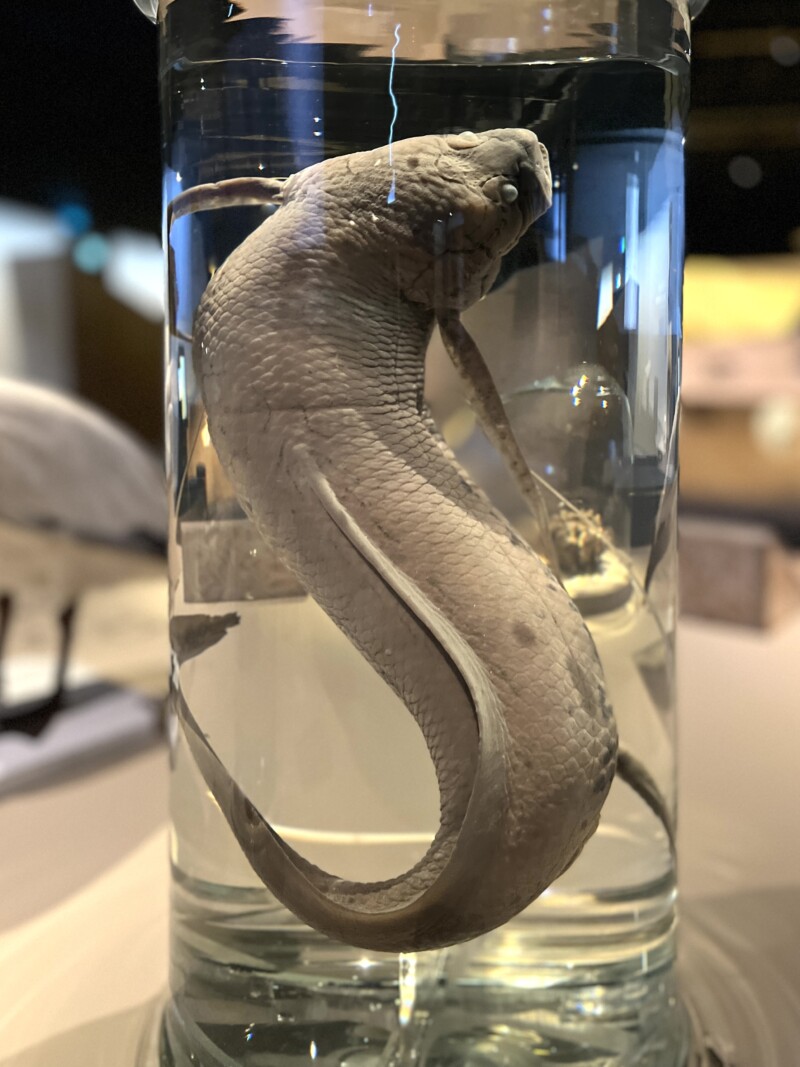

一番ワクワクするのは、動物のコーナーだ。一例をとると、ラクダの画像のあちこちをクリックして、その部位がどういう機能を持つかを知ることができる。コブの中には水ではなく脂肪が入っており、長い間食べ物を摂らなくても生きていけるようになっているのだという。その他の動物も、厳しい環境に順応するすべを身につけている。雪と同じ色の白いキツネ、全身を覆う棘で朝露から貴重な水分を摂取するトカゲ、足に生えている毛で大地の振動を感知し獲物を捉えるサソリ、カンガルーのように後ろ足で飛ぶトビネズミ、砂をまとったような体で可愛らしい声で鳴く正体不明の動物など、映像も剥製も見ていて飽きない。

一見、何もないかに見える砂漠には金銀銅、貴石などの鉱物が埋もれている。本展のコミッショナーの1人で、エジプト古代文明とエジプトの砂漠地域の関連を研究する地理学・考古学者のマエル・クレピーさんは、「砂漠の表面には植物が少ないので、砂や岩が地表に現れ、その砂や岩の色から、下にどんな鉱物が埋まっているかがわかります。それだけに、砂漠では採掘もしやすいのです」と言う。ブラジルの写真家セバスチャン・サルガドが撮った深い谷のような金採掘場の風景とは異なり、浅い場所で採掘できる。

「古代エジプト文明で使われた金は、エジプト、スーダンなどで採れたものでした。エジプト人は紀元前2500年にはすでに金を採掘していました」と説明した。現代の採掘作業にはダイナマイトやブルドーザーが使われ、それによって貴重な考古学的遺跡も、やはり貴重な生物の多様性も破壊の危険にさらされている。

砂漠を脅かすのはそれだけではない。気候変動で、暑い地方はさらに気温が上がり、北極南極では氷が溶けて、その地に順応していた生物が対応できなくなりつつある。砂漠なんて自分には関係がないと思う人にも、砂漠を襲う危機を伝えることで、世界は繋がっていることを感じさせてくれる展覧会である。(羽)11/30まで。

シルヴェール・ジャロソン ー 砂漠を描く

Sylvère Jarrosson : Peindre le déserts

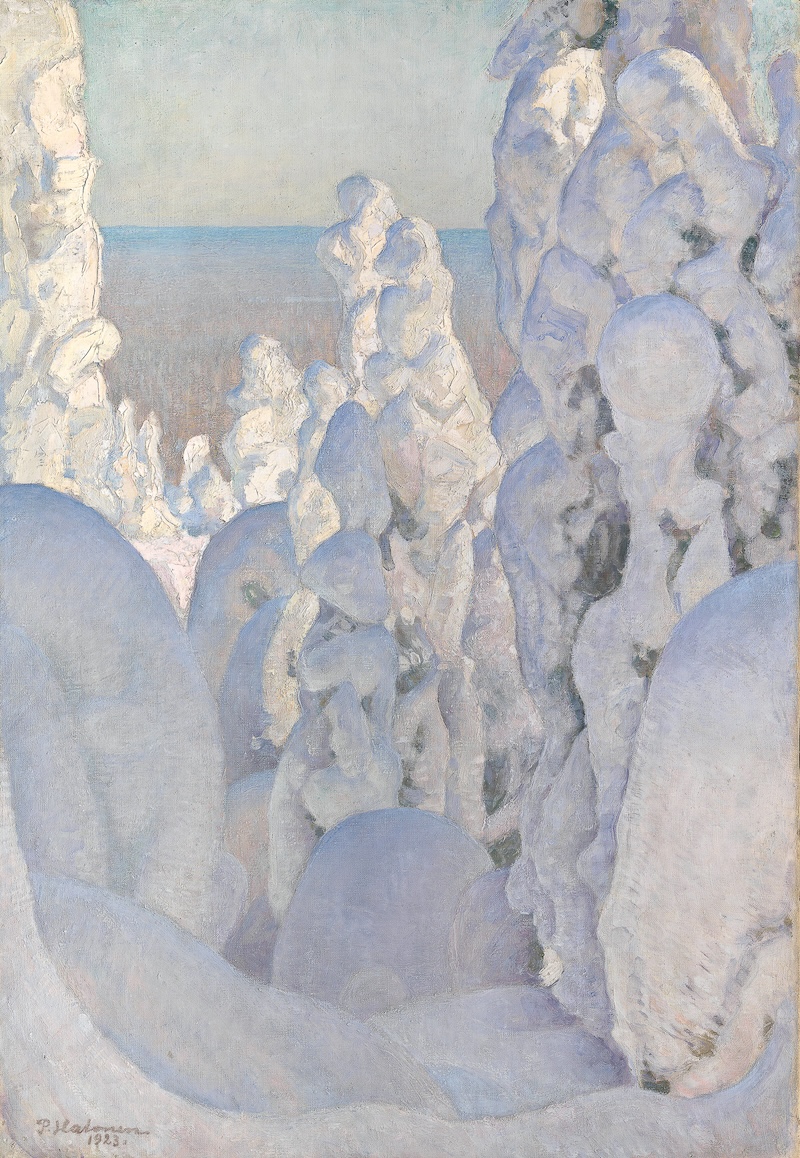

砂漠展の隣の吹き抜けホール。そこに縦2メートルを超える巨大な絵が8点掛かっている。現代アーティスト、シルヴェール・ジャロソン(1993-)が本展に合わせて砂漠をテーマに制作した作品だ。パリ国立オペラ座バレエ学校を卒業し、自然歴史博物館で生物学のマスターを修了。2016年から画業に専念している。生物学の中でも形の起源を専攻したジャロソンは、サハラ砂漠やゴビ砂漠などを旅し、砂漠の風景の形成について考えた。

作品は鉱物の断片、地下の世界の動き、砂漠の上の大気の揺らぎをおもわせる。巨大な作品の前に立つと、別世界に飲み込まれるような感覚に襲われる。科学的な展覧会を見た後でアーティストが表現した心象風景に接して、頭と心のバランスが取れたような気がした。(羽)11/24迄

Jardin des Plantes内。Museum National d’Histoire Naturelle - Grand Galerie de l’Évolution

Adresse : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris , FranceURL : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-deserts

16€/13€ 予約がベター。