19世紀のスーパースター、サン=サーンス没後100年

2021 – Le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

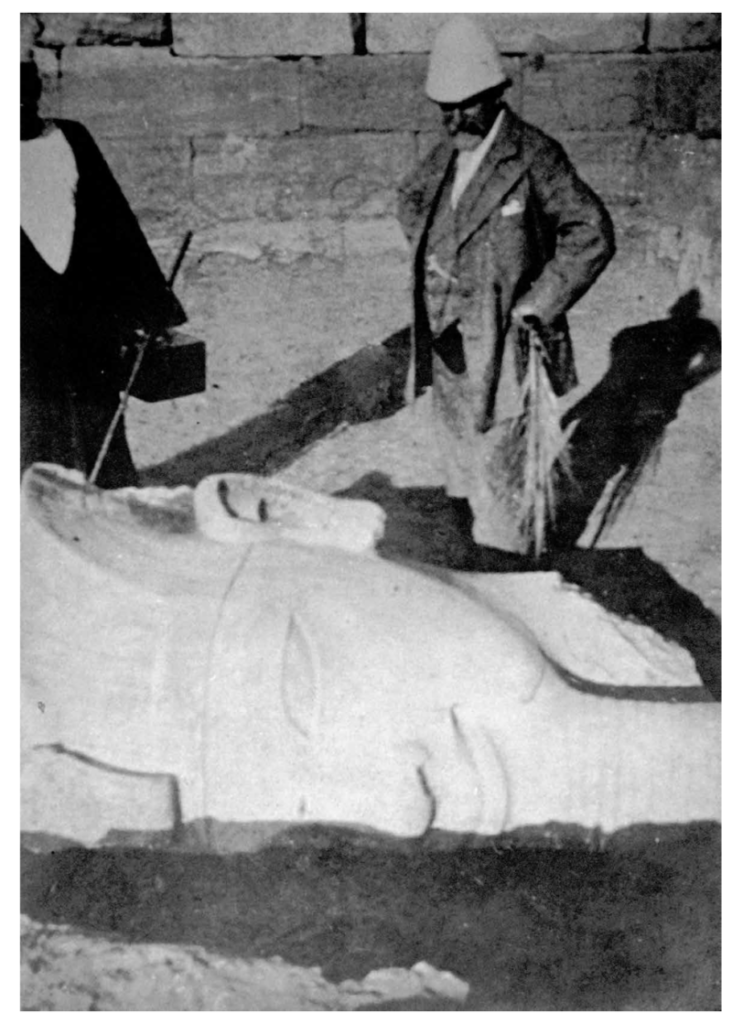

サン=サーンスは19世紀のマイケル・ジャクソン」と、サン=サーンス展を準備したディエップ博物館の学芸員さん。初めての作曲は3歳。10歳でサル・プレイエルでピアノを演奏し、モーツァルトの再来と評されたカミーユ・サン=サーンス(1835-1921)。リストが「世界一のオルガニスト」と讃えた演奏家でもあり、若い頃から次々とヒット曲を世に送り出し、生前から国内で演奏される回数が最も多いフランス人作曲家でもあった。パリの住まいを畳んで姿をくらました時は「サン=サーンスを探せ」と雑誌が書き立て、カナリア諸島に偽名で滞在しているところをスクープされた…などというエピソードもある。1935年には生誕100年を記念するモニュメントを作ろうと募金運動がおこり、オペラ・ガルニエの大広間(グラン・フォワイエ)の一角には今もブロンズ像が置かれている。

大作曲家の没後100年にあたる今年は、コンサートや展覧会などが多数予定されている。あらためて聴いてみると、あ、この曲もサン=サーンスだったのか、あのグループのヒット曲もサン=サーンスのアレンジ版だった、などと気づく。小学校の音楽の時間に感動した『動物の謝肉祭』の他にも、たくさんすてきな発見がありそうな〈19世紀のスーパースター〉の音楽と、人となりに触れてみることにしよう。(集)

激動の音楽史を生きたサン=サーンスの音楽を聴く。

文:岡田ヴィクトリア朋子 音楽学博士

BnF, Bibliothèque-musée de l’Opéra, Fonds Saint-Saëns© Albert Harlingue/Roger-Viollet

カミーユ・サン=サーンスという名前を聞いて、どんな曲を思い浮かべるだろうか。壮麗な交響曲第3番「オルガン付き」、ヴァイオリンが不協和音を奏でる『死の舞踏』、華やかな超絶技巧が要求されるピアノ協奏曲第2番、北アフリカのメロディを挿入し「エジプト風」の副題を持つピアノ協奏曲第5番。『動物の謝肉祭』の一曲 「水族館」はカンヌ映画祭のテーマ音楽になっている。オペラファンなら真っ先に『サムソンとデリラ』を挙げるだろう。

86年という長い人生の間に、非常に多岐にわたる600以上の作品を残したサン=サーンスだが、これらの超有名曲を除くと、彼の音楽は意外に知られていない。

19世紀から20世紀を生きた作曲家

サン=サーンスが生まれたのは1835年。ベートーヴェンが亡くなって10年も経っておらず、まだショパンやシューマンが存命中だ。没年は第一次大戦後の1921年で、今年が没後100年にあたる。音楽史でも重要なこの年には、シェーンベルクが世界で初めて、全曲を12音技法で作曲した作品を発表し、無調音楽への道を開いた。同時代人として、ロッシーニ、ワグナー、ヴェルディ、ドビュッシー、ラヴェルなどがいる。激動の音楽史を生きた作曲家と言ってよい。

Musée de Dieppe © Ville de Dieppe – B. Legros

斬新なアイデアと異国趣味

サン=サーンスは、常に斬新なアイデアを取り入れた。フランスで初めて交響詩を作曲、音楽史上初めてパイプオルガンを交響曲に取り入れ、70歳を超えていた1908年、世界で初めて映画音楽を作曲した(ちなみに映画は『ギーズ公の暗殺』。今で言う歴史ドキュメンタリー。下にビデオ)。

1888年に母がなくなると、世界中を旅するようになった。1857年に初めてフランス国外を旅してから死の年まで27ヵ国を訪問、その回数はなんと179回。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南北アメリカと、オーストラリア以外の大陸は全て訪れている。その中でもアルジェリアとエジプトはそれぞれ20回、16回ととくに頻繁に赴いている。旅の先々で音楽を楽譜に書き留め、作曲に生かしているのも特徴。当時は国民主義や異国主義(地方主義も一種の異国主義だった)が全盛の時代で、昔からの伝統を近代文明によって壊される前にとどめておこうという運動があちこちで起こっていた。

そのような潮流を意識してかどうかはわからないが、前出のピアノ協奏曲「エジプト風」やオペラ『サムソンとデリラ』を筆頭に多くの作品で、実際に旅先で聞いた伝統的なメロディが取り入れられている。逆に、1872年作曲のオペラ『黄色い姫君』は西洋音楽史上初めて日本を題材にしたものの、音楽は中国風の5音音階で、現代人の耳にはステレオタイプな「極東」の雰囲気にとどまっている。しかしこのような音楽での異国趣味は、西洋音楽しか知らなかった当時の人々には限りなく斬新に響いたであろうし、全く異なった音に対する感嘆や戸惑いもあっただろう。それを精力的に作品に導入したサン=サーンスの業績は、もっと評価されてしかるべきだろう。

古楽復興の先駆者

あまり知られていないもう一つのサン=サーンスの側面は、古楽復興の先駆者だったことだ。古楽の復興というと1970年代以降だと思いがちだが、実は彼は1890年代半ばに、当時は忘れられていた17世紀の作曲家マルカントワーヌ・シャルパンティエのコメディ=バレエ(17世紀特有の音楽舞踏劇)『病は気から』の改訂版をデュラン社から出版している。さらに翌年、シャルル・ボルドとヴァンサン・ダンディという2人の作曲家とともに、18世紀前半に活躍したジャン=フィリップ・ラモーの作品全集の校訂に着手。1918年までに18巻まで出版された後、未完に終わっている。サン=サーンスのこの時期の作品には、バロック音楽からインスパイアされた要素が散りばめられている。

このようにサン=サーンスは、当時ほとんど誰も手をつけなかった、または想像さえしなかった要素を作品に取り入れ、音楽の幅を広げた。作風こそ古典派的な伝統から抜け出すことはなく、20世紀初めの急激な音楽的変化とはかけはなれたものだったが、フランス音楽史を語る時、彼の業績はあまりにも大きい。没後100年の催しが、再評価につながることを望みたい。

Fonds Saint-Saëns © BnF