©SPAC

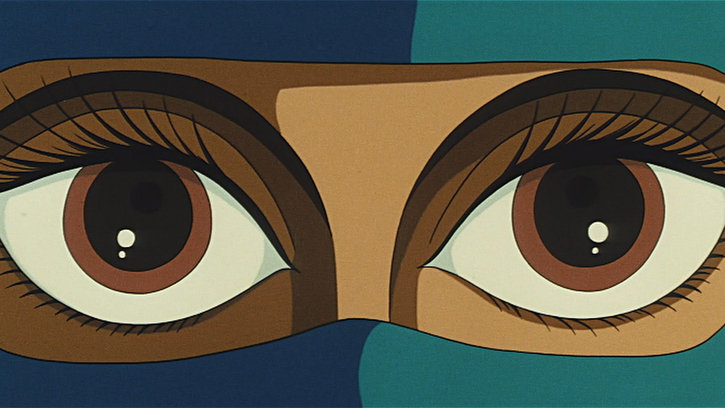

今年、開館10周年を迎えるケ・ブランリー美術館と、併設のレヴィ=ストロース劇場は、開館10周年記念公演の創作を、静岡芸術劇場SPACの宮城聰(みやぎ・さとし)芸術総監督に委嘱しました。

宮城監督は、10年前、この劇場のこけら落としで『マハーバーラタ』を上演し、大好評を博しています。今回のカムバックにあたってケ・ブランリーのマルタン館長は、劇場をリハーサルのために2週間、劇団のために開放し、総勢50人ほどのSPACのスタッフをレジデンスに迎えるという、異例の待遇で迎えました。その、荘厳かつ躍動溢れる祝祭音楽劇『イナバとナバホの白兎』は、いよいよ今晩、幕開けです。

『イナバとナバホの白兎』は、その題名のとおり『古事記』にも書かれている『因幡の白兎』と、北米の先住民・ナバホ族の神話がテーマです。フランスの人類学者クロード・レヴィ=ストロースは『月の裏側』のなかで、このふたつの神話は、同じものが語り継がれてそれぞれの土地で土着したものであり、その源流となった神話がアジアのどこかにある、との仮説を提示しました。しかし、そのおおもとの神話は発見されておらず、レヴィ=ストロースも「他の神話学者が解明することを望む」と結んでいます。その「宿題」に今回、宮城監督が挑戦したのです。

第1部で『因幡の白兎』を、第2部でナバホの神話を演じ、そして、源流となったであろう神話世界を、SPACなりに空想し、舞台上に再現しようという第3部。それも、演じる役者さんたちが全員で「ワイワイ、ガヤガヤ意見を戦わせ」セリフを考えるという、集団創作の試みがなされました。

公演の準備が着々と進められる劇場で、宮城監督とフランスとのつながり、演出のヒント、現在の社会や世界における創作のスタンス、神話との取り組みなど、お話を伺いました。(集)

【公演情報】

Le Lièvre blanc d’Inaba et des Navajos

Satoshi MIYAGI et SPAC

6/9 ~ 6/19 (20h- 日曜は17h-)

Musée du quai Branly – Théâtre Claude Lévi-Strauss

37 Quai Branly, 75007 Paris

+33 (0)1 56 61 70 00

予約 : 01 56 61 71 72 (月〜金 9h30〜17h)

www.fnacspectacles.com

20,00 €/15,00 €

静岡芸術劇場SPACの宮城聰(みやぎ・さとし)芸術総監督に聞く。

フランスとのつながり。

日本のアングラ小劇場、フランスの演劇改革。

ー まず、自分自身の中学・高校時代、日本の60年代末に〈アングラ小劇場運動〉と呼ばれるものが始まります。明治末から大正時代にかけて輸入されたヨーロッパの真似をしているような新劇を、テキスト至上主義だと批判し、〈本来、俳優の肉体こそがもっとも重視されるべき〉と考える運動です。中学生、高校生なりに、そういうものがカッコいいと思って育ったんですね。そういうバックグラウンドで、大学に入ってから渡邊守章先生のゼミでフランスの演劇を少し勉強してみると、その日本の運動とシンクロするように、68年の五月革命の頃からフランスでも新しい演劇のムーブメントがおこって、そこから例えば太陽劇団のようなものが生まれたことを知ったんです。

日本のアングラ小劇場運動は、残念ながら70年代の盛り上がりが継続されずに、少数のトップランナーを除いて、波が引いてしまったのですが、フランスでは68年頃におこった演劇改革がそのまま継続し発展していく。その最も優れた成果のひとつが、例えば太陽劇団の『1789年』のような作品じゃないかと。それは、大学時代に知ったことなんです。僕にとって、最も素晴らしい演劇がそういうものだという、憧れのようなものが若い頃に植え付けられた。もうひとつ、ピーター・ブルックのフランスでの仕事のなかで、演劇の始源を探っていくというような姿勢にも共感するところがあり、その、両者の仕事には憧れを持っていたわけですね。

それはそうと、自分なりに日本で、今までなかった演劇を作ろうする道筋のなかで、アジアの演劇を知らなくちゃいけないと思った。実際に自分が実作者として演出をするときには、まず、自分の足元、ひとことで言うと僕らが大雑把に「日本の演劇」と思っているものを、もっとはっきりと発見しなきゃいけない、と思ったわけなんです。例えば日本人の多くが「これは日本的だ」と思っていることが、特に日本に限らず、アジアの広い地域で行われているいっぽうで、日本人があまり日本的な特徴だと思っていないことが、実は日本にしかないことだったりする。そういったことをもっと探り当てないと、自分の足元が固まらないと思いました。それでアジアの演劇を知る必要があると思って、90年代の作業は、アジアの演劇を知り、そのなかで自分の演劇をどう位置付けるか、という作業をしたんですね。

そういったことが多少成果が出て、独特の演劇だと認められるようになってきた時に、幸いなことに、フランス人が僕の芝居を面白がってくれたんですね。東京で芝居をやっていたら、フランス人のプロデューサーが「君の演劇は面白いから、フランスに来ないか」と声がかかるようになったんですね。これは僕の方から特にアプローチした訳ではなくて、フランスのプロデューサーとかディレクターが僕の演劇を発見してくれて、好んでくれた。

文化のぶつかり合いと、化学反応。

そういう形で、僕の実作者としてのフランスとの縁ができたんです。そして何度か上演する機会を持てたなかで、「なぜ、フランスの人は僕の芝居を面白いと思ってくれるのか?」と考えるようになりました。なぜ、他の国よりもフランス人が、僕の芝居を面白がってくれるのか?答えはもちろん一つじゃないでしょうけれども、まず言えることは、僕の芝居っていうのは、文化と文化の出会いと混交、あるいは、化学反応、といったものを常に創作の基本テーマにしているんですね。

例えばギリシャ悲劇をやるにしても、おそらくギリシャ悲劇そのものが、ギリシャ人より前の文化、ミケーネとか、あるいはアジアから来たものかもしれない。その「ギリシャ的な文化」と思われているものの前にあった文化と、ギリシャ人の文化のぶつかり合い、あるいは混交。火打ち石のように、ふたつのものがぶつかる時に、人間が活性化する、そういうフラスコのようなところで、生まれたんじゃないかと考えるんです。「ギリシャ人特有の資質が純粋培養されて、それが芽を出して花開いたのがギリシャ悲劇だ」と考えるんじゃなくて、北のほうから来たギリシャ人と、先住民とか、あるいは、トルコなどのアジアから入ってくる文化とか、そういうものがぶつかった時に「あれはなんなんだんだろう?」「あれ、真似てみたい」というようなことが起こって、その化学反応の結果として、ギリシャ悲劇のような、素晴らしいものが生まれたんじゃないかと考えるんですね。そうするとギリシャ悲劇を上演するにも、そのなかにある〈他者との出会い〉に注目して、演出のヒントもそういうところから引き出す。

古代ギリシャは男性しか参政権を持っていなかったですよね、デモクラシーには違いないけれど、男だけのデモクラシー。でもここには、男の価値観と、女の価値観のぶつかりがあって、それが、ギリシャ悲劇のなかに、ちゃんと痕跡をとどめている。「オレたち男の文化はすごい」と言い張っている時に、本音みたいなものが見え隠れする。そういうところを、いつも演出のヒントにしているわけです。たぶんフランス人は、異文化との出会いとか混交、そういうことにとても興味がある、あるいはそれによって、今日のフランス文化を高めてきた歴史があるのかなぁ、と。他のヨーロッパの国、以上に。だから、フランスの観客は、僕の芝居を面白いと思ってくれるんじゃないか、、、なんて(笑)考えています。

フランスには、すごくいろんな顔の人がいるでしょう?で、日本も、アジアの他の国の人と比べると、相当いろんな顔の人がいる国なんですよね。もちろん、インドネシアみたいにもっと多様な国もあるけれど、日本は、今の日本人が形成されて以降、それほど移民は入ってきていないけれど、それでも顔の骨格とかが、随分、いろいろなんですね。きっと、今の日本人が形成される最初のところで相当な混交がおこってるんだろうな、って思うんですけどね。日本は、純粋培養された文化のように思われる面もあるかもしれないけれど、僕から見るとその正反対で、本当にアジアのいろんなものが混じり合った文化だと思います。ちょっとそういうところが、ヨーロッパにおけるフランスと似てるのかなぁ、と思います。

神話の「残酷さ」。

「残酷」には、ふたつの意味があって、ひとつは「人間は戦争することを好む」あるいは「戦うということをしたがる生き物だ」、ということ。人間は戦争をしたいから戦争を止めないんだ、っていうことですね。そのことが神話にも書かれている。どこの神話でも主人公が太陽神とか、太陽神のような存在のところに行って、試練に遭って、試練を乗り越えると、太陽神から武器をもらって帰ってくるんですね。日本の神話でもアメリカの神話でもそう。もちろん、他民族を制圧して国を作るということでもあるのだけれど、結局、農耕のような淡々とした生活だけでは飽き足らない、というところが人間にはおそらくある。

単純に言うと、狩猟のような息を呑んだり、ハッ!としたり、息を詰めてパーン、と射ったりするのは農耕にはないわけですよね。そういうことを人間はしたがる生き物で、狩猟採集生活を終えて、農耕で生活できるようになっても、なお、そういう種類の時間、動物と戦うような時間を欲してしまう、というのが人間のもともとの性質に含まれている。神話を学べば、必ず、そのことが出てくるので、そこは隠蔽せずに描いておきたいというのがひとつ。

もうひとつの「残酷」は、「残虐」という意味ではない「残酷」。それは人間が、時に愚かなことをしてしまう。その人間の愚かさを、近代だと「彼がこのような過ちをおかしたのは、こういう人間関係のなかで、このように抑圧されていたから」のように〈心理〉で解釈する。そして「だからこういう愚かな行為をしてしまった」というように理屈をつける。人間の愚かさが、一種のオブラートに包まれてしまうんですね。ところが神話では、そういう心理的な解釈がなされないで〈人間は時々、愚かなことをする存在だ〉っていうことがむき出しになる。人間は常に思慮深いわけではなくて、冷静に考えれば選ぶはずがないような選択を時にはしてしまう、っていうね(笑)。神話の場合、何の心理的解釈もなく、その事実を突き出すんです。

例えば『因幡の白兎』で、白兎がワニの背中を渡って行って、もう間もなく海を渡りきるっていう時に突然「お前ら、オレに騙されたな」って言う。なぁんでそこで言うんだ?まったく言う必要はない(笑)。でも、そういうことを、人は時にしてしまう。もう間もなく、目標が達成されると思った時、ある種の不安が生じたとか、何か傲慢が生じたとか(笑)そういう心理的な解釈は、まったくなくて、こういうこと時々しちゃう、そういうことが、オブラートに包まれずに、聞き手に突き出される。これは聞き手、あるいは観客にとっては救いがない。「そういうことしちゃうものだよ、人間は」と言われると抗いようがない。そういうところが僕が感じる神話の残酷さなんです。人間のなかの暴力性と、神話が持っている、人間の愚かさをオブラートに包まずに突きつけてくる、この両方を重視して、作ったつもりです。

個人の視点を超えた、

もっと大きな力を持つもの。

©SPAC

近代の芸術は、ひとりの人間が孤独と向き合いながらどうやって生きるか、っていうことについて勇気をくれるという意味では、素晴らしい。けれど同時に、素晴らしい仕事を残す人は、ほんの一握りで、劇場の観客のほとんど全員が歴史に対して何の痕跡も残さず死んでいく。ほとんどの人は結局、この世にいてもいなくても、この世界になんら影響はないという、ある種のむなしさを抱えた観客たちに対して、例えば、三島由紀夫のような人とか、ラシーヌのような人とか、確たる才能で歴史に痕跡を残した人のエッセンスを提示すると、一方では、人間はここまですごいことができるんだ、という励ましになるけれども、しかし同時に、俺たちはこうはなれないんだよ、っていう気持ちも生み出すと思うんですね、僕は。

偉大なアーチストと呼ばれる人の仕事には、常にそういう性質があって、例えば、マチスの絵を見ると、すごいな、と思いながら、マチスになれなかった何万倍もいる消えていった絵描きたちのことも感じてしまうとかね、自分はその消えてしまった側にいるわけですよね。そのことを考えると、偉大な芸術家の作品を上演するだけじゃなくて、何の痕跡も残していないような人たちが、歴史に参加しているってことを感じさせる作品を上演したいと思うんですね。

僕は落語とか好きなんですけれども、多くは誰が作ったか分からないんです。長い間に、ちょっとずつ付け足されていって、おおもとの話は残ってたりするんですけど、ほんのちょっとなんですね。それが、例えば200年とか経って今の形になっている。やっぱり、歴史に残らない人たちが(笑)なんか、ちょっとずつ手を入れてるんですね。例えば、とある噺家が、とある「くすぐり」、ギャグを言った時に、お客さんが笑ったとすると、そのギャグが残っていくワケですよね。その時、ドッと笑ったお客さんというのは歴史に名を止めていない、痕跡を残していない人でしょ。でも結果的に落語には、その時笑った、その無名の人たちの痕跡が残っているじゃないですか。神話もそういうようなところがあって、そういう作品もやっていきたいんですね。消えていくっていうか、歴史に残らない人が、実は歴史に参加しているっていうね。

集団創作。

今回は集団創作でいこうよ、と提案をしたのは僕なんです。集団全体が進む方向、構成は僕のジャッジだと言えます。でも、作品が観客に何を手渡すか、具体的なメッセージは「僕が世界をこう見ている」っていう風にならないような演劇にしたい。

極端な例えかもしれないけれど、美術家のマルセル・デュシャン。ああいう作品を作ろうと考えたのは確かにデュシャンだけれども、でもその作品を見てどういうメッセージを受け取るかについては、デュシャン個人が消えている。ガラスに何らかの理由でひびが入ってしまった、その大ガラスのヒビも、また作品だってデュシャンは考える。これはデュシャンの意思でヒビを入れたワケじゃないけれども、大ガラスを見る観客は、偶発的な事情でヒビが入ってしまったことも含めて、作品を見ている。それも含めて全体で作品なんだよ、って言うのはデュシャンに違いないけれども、作品そのものから受けるメッセージは、デュシャンという個人を超えた、時間とか、何か大きな力とか、あるいは集団的な無意識とかそういうものを鑑賞者は見る、そういう構造に似ていると思います。

大きく言えば、方向を決めたのは僕だけれども、観客と向き合っている作品そのものには、僕の価値観、世界観というものを出さない、という考え方ですね。それは、誰の価値観というわけでもなく、まず、神話に聞く。何を語っているのか。しかも、レヴィ=ストロース的にいえば、神話そのものにはメッセージがない。つまり教訓を語っているわけではない。世界を認識する道具として存在しているに過ぎないという考え方なので、作品から得られるメッセージというのはお客さんが100人いれば、100通りに開かれている、というふうに作っているつもりです。

©SPAC

ひとは、理想がないと生きられない生き物、

神話のなかに潜む「理想」とは。

この演目を制作している過程で、世界が今の情勢で理想というものを失っていく。パリのテロとか、日本でも集団的自衛権とか、第二次世界大戦の反省から生まれたいろいろな理想のようなものに対して「そんなの役に立たないよ、現実には理想なんか掲げていても現実には役に立たない」というムードが広がっていく。僕らが作っている只中にも、どんどんそういうことが進行していくわけですね。例えば、中国が領土を拡張しようとしたり、例えばロシアが実際クリミアに侵攻して領土にしちゃって、そういう最中にシェンゲン条約とか、ひとつのヨーロッパとか、一体何の役に立つんだ、とか。そういう空気が、日本に限らず、アジアだけでもなく、本当に世界中で広がっている。

そういうなかで、僕らが「人間は戦争をしたがる生き物なんだ」と、あからさまな事実をただ提示するような形で作っていて、本当にそれでいいのか?っていう疑問が湧いてくるんですね。「神話にはメッセージがなくて、世界を認識する道具にすぎない」と言い切ってしまって作品を作ると、それは、人間はこんなものだって事実をただ追認することになってしまうんじゃないか。やっぱり僕は、理想を失うと、人は生きていけないとも思っていて、今の理想の旗を降ろしてしまっている世界の風潮は、とっても危険だと思っているんですね。一人一人が生きていく目的がなくなってしまっている。なにか、やっぱり人間は、生きていくために理想っていうのを抱いていなければ生きていけない生き物なんじゃないかと考えると、僕らの作品の中にも、理想をかすかにでも抱いていなければいけないんじゃないか、っていう気持ちになったんですね、作っているうちに。

その理想を抱くっていうのは、僕の主義主張を込めるというよりも、そもそも何か、神話の中に〈本当はこうしたい〉という、人間が生きていく上で必要とされるようなものが、神話の中にも、潜んでいるんじゃないか、と考えるんですね。つまり人間は、理想をもっていないと、生きていく意味が発見できない生き物だとすれば、人間の姿をありのまま差し出しても、なおそこに、理想というものが、少しは抱え込まれているんじゃないか。神話をよくよく見れば、どこかにその理想っていうものがあるんじゃないか、っていう風に考えてみたんです。

そうすると、古事記では、主人公の大国主がスサノオのところに行って、試練を受けて、試練を乗り越えると、確かに武器をもらって帰って来る。武器をもらって帰ってきて、天下を平定したってことになっているけれど、面白いことに、そのスサノオから武器だけじゃなくて、楽器ももらってくるんですよ。これは、どうしてなのかなぁって。なんで弓矢と琴を両方もらってくるんだろうって。ここは注目したというか。だいたい、アメリカの先住民の話だと、弓矢をもらうんですね。なんで古事記では弓矢と「琴」なのだろう。そこに、人間の理想みたいなものが込められているんじゃないかと思って。そうすると、さらに、おおもとだった話が何かそこに関係していて、それが日本に伝わって理由はわからないけれども弓矢と琴になっている。元をたどると、琴って、弓ですよね。ヨーロッパでも、オルフェウスのハープなんかは弓の形してますよね。武器を楽器として使うっていうことなんじゃないか?だから古事記は弓矢と琴をもらってくる。それは辻褄が合わないっていうか、なんでその二つが一緒にでてくるのかって感じなんですけど、もしかするとおおもとは一つで、っていう風に考えてみたんですね。最後は、どこの神話に則ったわけでもなく、そういう空想で作ってあります(笑)。

宮城 聰さんプロフィール

宮城 聰さんプロフィール

1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ている。2007年4月 SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、また、静岡の青少年に向けた新たな事業を展開 し、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。14年7月アヴィニョン演劇祭から招聘されブルボン石切場にて『マハーバーラタ』を上演し絶賛された。その他の代表作に『王女メデイア』『ペール・ギュント』など。06年よりアジア舞台芸術祭プロデューサーをつとめる。04年第3回朝日舞台芸術賞受賞。05年第2回アサヒビール芸術賞受賞。(SPACホームページより)

Musée du quai Branly - Théâtre Claude Lévi-Strauss

Adresse : 37 Quai Branly, 75007 Paris , FranceTEL : 33 (0)1 56 61 70 00

アクセス : Ecole Militaire, Pont de l'Alma, Bir Hakeim

URL : http://www.quaibranly.fr/fr/